>

>Тип бассейна:

Подтип бассейна:

Класс бассейна:

Возраст бассейна:

Тип полезных ископаемых:

Геологический возраст начало:

Геологический возраст конец:

Площадь: 136935.19 км²

Подмосковный угольный бассейн

| 1858 | 1877 | 1898 | 1913 | 1917 | 1930 | 1941 | 1945 | 1950 | 1957 | 1959 | 1960 | 1990 | 1996 | 1998 | 1999 | 2005 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,01 | 0,47 | 0,17 | 0,30 | 0,70 | 1,70 | 10,00 | 20,00 | 31,20 | 44,00 | 47,60 | 43,70 | 13,20 | 2,60 | 1,30 | 0,89 | 1,00 |

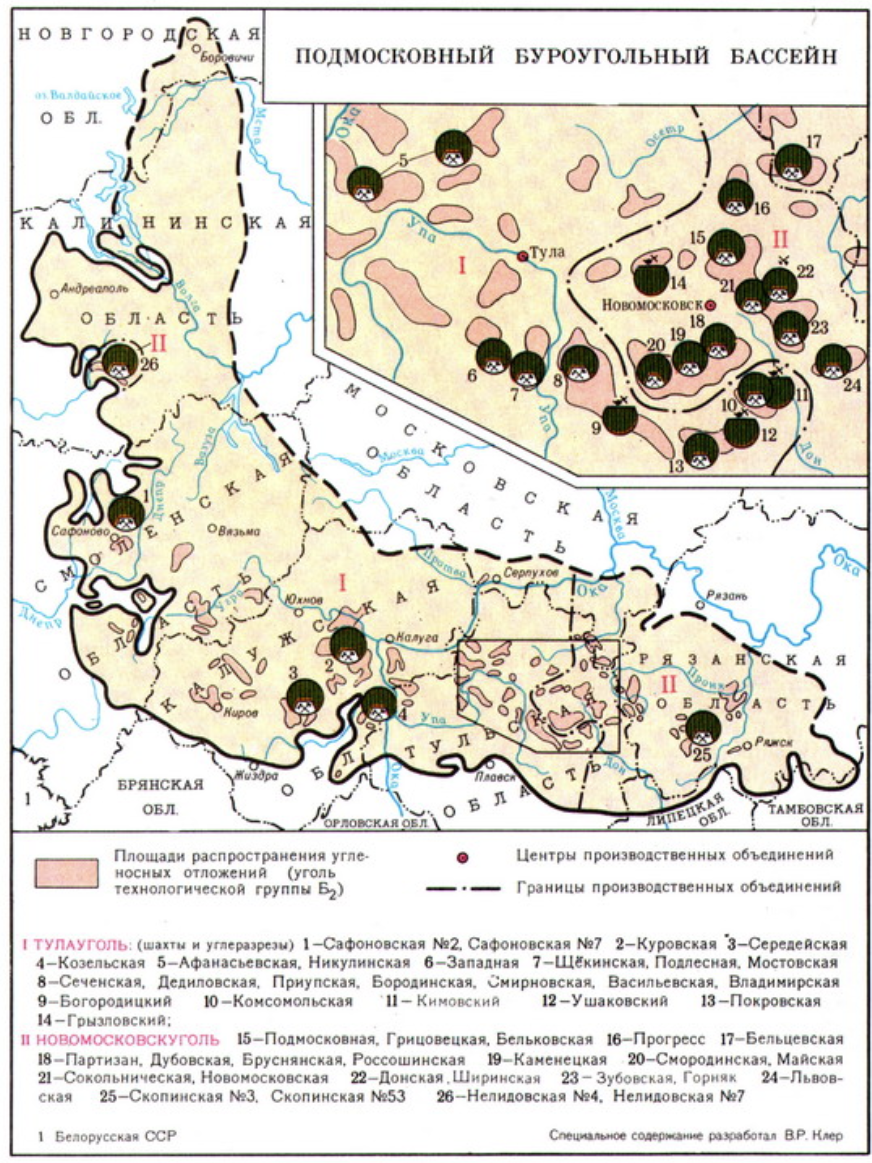

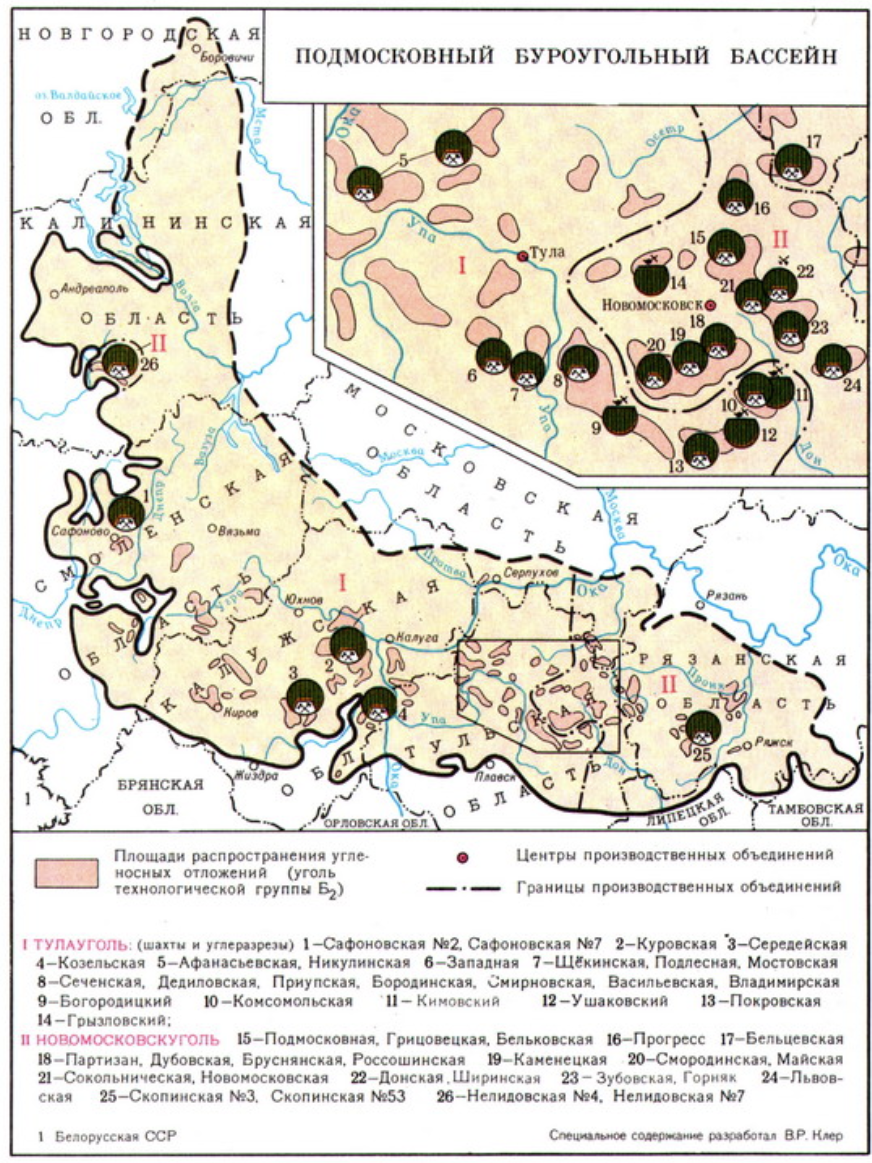

Подмосковный угольный бассейн, в центре Европейской части России, на территории Hовгородской, Тверской, Cмоленской, Калужской, Tульской и Pязанской областей. Общая площадь развития угленосных отложений до глубины 200 м - 120 тыс. км2. Известен с 1822, разрабатывается с 1855 открытым и подземным способами. Разведанные запасы 3443 млн. т, предварительно оцененные 453 млн. т. (по другим данным: Общие геологические ресурсы 11 млрд. т. Балансовые запасы А+В+С1 — 4098 млн. т, С2 — 1024 млн. т, забалансовые — 1843 млн. т (1987)). В тектоническом плане расположен на пологих (западном и южном) крыльях Московской синеклизы.

Песчано-глинистая угленосная толща бобриковского и тульского горизонтов визейского яруса нижнего карбона мощностью около 50-150 м подстилается и перекрывается карбонатными отложениями. Она полого (доли градуса) погружается к центру синеклизы и содержит до 14 пластов и пропластков угля. Промышленное значение имеют до 4 пластов. На большей части площади бассейна один (II) угольный пласт сложного строения средней мощностью 1,4-2,8 м (максимальная 5-12 м) образует разобщённые угольные залежи (месторождения) площадью до 120 (в среднем 30) км2. Наибольшая угленасыщенность характерна для центральной части южного крыла синеклизы, она резко снижается в западном, восточном и северном направлениях. Разведано около 95 месторождений, объединённых в 22 угленосных района (карта). Угли бурые технологические группы Б2, по ГОСТу 25543-82 — 2БВ; преимущественно гумолиты с прослоями гумито-сапропелитов, сапропелитов и кеннелей; высокозольные, средний Ad 29-33%, повышенно-сернистые Std 3-4%. Влажность (Wr) углей на южном крыле 31-38, на западном крыле 35-38%, средний выход летучих веществ Vdaf 46%. Средняя удельная теплота сгорания Qdaf 28,2 МДж/кг, Oir 11,4 МДж/кг. Зола углей в основном высокоглинозёмная, тугоплавкая. Гидрогеологические условия освоения разрабатываемых месторождений средней сложности и сложные, на резервных участках неосвоенных промышленностью районов — очень сложные. Высокая обводнённость шахтных полей и сложное строение угольных пластов (расщепление, выклинивание) затрудняют дальнейшую эксплуатацию месторождений. Месторождения с наиболее благоприятными условиями освоения в основном отработаны. Добыча угля практически не ведётся (в 2010 составила менее 1 млн. т).

Впервые запасы угля открыты в 1772, добыча ведётся с 1786 года, первая штольня открыта в районе г. Боровичи Новгородской области. К середине XIX в. число известных месторождений в бассейне достигло 76. Обнаруженные месторождения разрабатывались от случая к случаю. Систематическая добыча угля была организована графом Бобринским лишь в 1855 году у деревни Малевка нынешнего Богородицкого района Тульской области. Там в 1858 г. было добыто почти 10 тыс. т угля. Через 6 лет добыча началась в районе поселка Товарково, а в конце века — и в ряде других мест. Однако угледобыча в Подмосковном бассейне из-за монополии иностранного капитала в угольной промышленности страны не получила широкого развития. Шахты работали сезонно. Отсутствие механизации и плохая организация труда привели к тому, что годовая добыча угля во всей Тульской губернии в начале XX в. не превышала 700 тыс. т, то есть равнялась выработке одной современной шахты (в то же время в валовой продукции губернии в 1913 году доля угледобычи составляла 24%).

Масштабная добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования местных топливных ресурсов и необходимости во время Гражданской войны обеспечивать топливом Центральный регион. Промышленная разработка месторождений производилась в Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. В 1941 году на территории Тульской области, являвшейся к тому времени главным районом добычи угля в пределах Подмосковного бассейна, развернулись активные военные действия. Многие шахты были взорваны и затоплены. Однако, вследствие оккупации Донбасса, нужда в подмосковном угле была исключительно велика, и сразу после освобождения территории области здесь вновь развернулись работы в угольной промышленности.

Разработка осуществляется главным образом в центральных и восточных частях бассейна в Тульской (29 шахт, 4 углеразреза), Рязанской (2 шахты), Калужской (3 шахты) областях. В западной части (Смоленская и Калининская области) работают 4 шахты. 19 шахт подчинены ПО "Новомосковскуголь", остальные 19 шахт и углеразрезы — ПО "Тулауголь". Общая добыча угля 18,9 млн. т/год (1986). Шахтные поля вскрыты вертикальными центрально-сдвоенными стволами, разработка ведётся длинными столбами с выемкой лавами преимущественно механизированным способом, кроме шахт "Владимирская" и "Никулинская", имеющих наклонные стволы. Средние размеры столбов 400-600 м, лав — 74-78 метров. В бассейне действует 100 механизированных комплексов. Обогащение углей осуществляется на 4 шахтах и на Климовской обогатительной фабрике (1,1 млн. т/год), где кроме обогащенного угля выпускается колчеданный концентрат, используемый как серосодержащее сырьё. Основные потребители угля — предприятия Минэнерго CCCP. Углям сопутствуют огнеупорные глины и известняки, отрабатываемые карьерами.

Максимальный уровень добычи был отмечен в 1957 г. (44 млн т).

В 40-60-х годах на трёх месторождениях использовалась технология подземной газификации угля, каждое месторождение вырабатывало газа эквивалентного свыше 100 тыс. т.у.т в год. В 1958 году в Тульской области вскрыт первый разрез — «Кимовский», за ним «Богородицкий», «Грызловский» и «Ушаковский».

С 60-х годов, с началом поставок в центральный район более дешёвых природного газа и мазута, происходит плавное снижение добычи. Из-за низкого качества угля (средние зольность 31 %, содержание серы 3 %, влаги 33 %, теплота сгорания 11,4 — 28,2 МДж/кг) и высокой стоимости его добычи (высокая обводнённость пластов) в 1980-90-е годы практически все добывающие предприятия были закрыты. В 2009 году закрыта последняя шахта — «Подмосковная» За всю историю эксплуатации месторождений добыто свыше 1,2 млрд т. угля.

С освоением бассейна связано развитие многих шахтёрских городов и посёлков среди них Нелидово, Сафоново, Куровской, Поддубный, Сосенский, Середейский, Новомосковск, Киреевск, Липки, Товарковский, Скуратовский и его окружение

Потребителями угля были многие местные промышленные предприятия, а самыми крупными — электростанции, такие как Каширская, Черепетская, Смоленская, Щёкинская ГРЭС. Местная электроэнергетика и на 2000 год оставалась основным потребителем вырабатываемого подмосковного угля.

На 2000 год промышленные запасы угля Подмосковного бассейна оцениваются в 1,5 млрд т. Пласты угля чередуются со слоями пустой породы. Пласты залегают прерывисто, нередки плывуны. Все это осложняет эксплуатацию месторождений. Бурые угли легко окисляются в шахте, и в связи с этим рудничный воздух всегда содержит значительное количество углекислого газа. Это приводит к загазованности выработок, опасной для жизни рабочих. Затруднения возникают и из-за сильной обводненности месторождений бассейна. Предварительное осушение угольных пластов с поверхности земли мало помогает, так как во время эксплуатации в горные выработки поступает большое количество воды. На 1 т добываемого угля в среднем приходится откачивать около 10 м3 воды. Это затрудняет работы и повышает себестоимость угля.

За все время эксплуатации из 180 шахт Подмосковного угольного бассейна извлечено более 1,2 млрд т угля и изъято из сельскохозяйственного оборота около 1000 га пахотных земель. Суммарный объём складированного в отвалы материала составляет 100 млн м3. Каждый отвал (которых на территории бассейна более 150) содержит 300–600 тыс. м3 токсичных, потенциально кислых за счёт окисления сульфидов промышленных отходов. Помимо этого, рядом с заброшенными и нерекультивированными отвалами появились делювиально-пролювиальные шлейфы, образованные эрозионной деятельностью кислых фильтрационных вод .

>

>

Следующий Бассейн: Камский