Тип бассейна: Платформ

Подтип бассейна: Окраинно-платформенный (перикратонный)

Класс бассейна: Перикратонно-орогенный

Возраст бассейна:

Тип полезных ископаемых:

Геологический возраст начало:

Геологический возраст конец:

Площадь: 444059.25 км²

Северо-Кавказско-Мангышлакский нефтегазоносный бассейн

Бассейн фактически состоит из двух крупных частей: Северо-Кавказской и Мангышлакской. В Казахстане северная граница бассейна проходит по Мангышлакско-Центральноустюртской системе поднятий, а на юге он ограничен склонами Карабогазского свода (см. рисунок 1).

Рисунок 1 Северо-Устюртский и Северо-Кавказско-Мангышлакский нефтегазоносные бассейны

Бассейн является наиболее изученной нефтегазоносной областью Казахстана. После открытия здесь в 1961 г. крупных месторождений Узень и Жетыбай к концу 60-х годов практически вся его территория была покрыта сейсмическими площадными работами МОВ. С 1969 г. здесь начинает проводиться сейсморазведка ОГТ, позволившая получить данные о глубинном строении региона с целью оценки перспектив нефтегазоносности мезозойских отложений, которые затем были хорошо изучены глубоким бурением.

В тектоническом отношении казахстанская часть бассейна приурочена к ЮжноМангышлакско-Устюртской системе прогибов Туранской плиты. Палеозойский фундамент залегает на глубинах 5-9 км, погружаясь от бортов к центральной части бассейна, что определяет его общую структуру.

В прибортовых зонах выделяются тектонические ступени: вдоль северной границы - Шахпахтинская, Жетыбай-Узеньская, Беке-Башкудукская и Тюб-Караганский вал (последние две структуры продолжаются на акваторию Каспия); вдоль южной границы – Капланкарская и Кендерлинская. Центральную часть бассейна занимают прогибы Ассакеуданский (частично расположен в Узбекистане), Жезгурлинский и Сегендыкский (на акватории Каспия); последние два разделены седловиной, представляющей северное окончание Самурско-Песчаномысской зоны поднятий, большей частью расположенной на акватории Каспия (рисунки 2, 3).

Рисунок 2. Северо-Кавказско-Мангышлакский бассейн. Геологический профильный разрез по линии I-I`

Рисунок 3. Литолого-стратиграфический разрез Северо-Кавказско-Мангышлакского бассейна

В строении осадочного чехла Мангышлакской части Северо-КавказскоМангышлакского нефтегазоносного бассейна принимают участие два основных комплекса пород: доплитный и плитный.

Доплитный комплекс представлен пермским и триасовыми отложениями. Верхняя и нижняя части комплекса состоят в основном из песчано-глинистых образований с конгломератами в основании. В средней части комплекса развита толща карбонатнотерригенных пород. Суммарная мощность отложений комплекса - до 4000 м.

Плитный комплекс Мангышлака сложен преимущественно терригенными породами юры, мела, палеогена и неогена общей мощностью около 5000 м.

Основная роль в генерации углеводородов в пределах мангышлакской части бассейна принадлежит глинистым толщам нижней-средней юры и нижнего мела. В нижнесреднеюрских отложениях содержание Сорг. составляет 0,5-1%. Нижнемеловая толща характеризуется здесь сильной песчанистостью, что снижает ее нефтематеринский потенциал. Породы-коллекторы развиты по всей толще осадочного выполнения бассейна.

На месторождении Оймаша установлена нефтеносность среднепалеозойских выветрелых гранитоидов, образующих трещинный коллектор с открытой пористостью 5,2% и проницаемостью 0,0024 мкм2. В триасе коллекторами являются каверново-поровые и трещинно-поровые известняки, доломиты, доломитизированные туфы пористостью около 4% и проницаемостью до 0,001 мкм2.

Юрские коллекторы представлены песчаниками, иногда алевролитами, в нижнейсредней юре они имеют пористость до 25% и проницаемость до 0,003-0,005 мкм2, а в верхней юре их пористость достигает 27%, проницаемость 0,034 мкм2.

Коллекторами в меловых отложениях являются песчаники, пористость которых достигает 27%, проницаемость 0,001 мкм2.

Региональными покрышками для продуктивных горизонтов траса и юры служат верхнеюрские глины, продуктивные горизонты мела экранируются глинистыми прослоями в средней части неокома и глинистой пачкой, завершающей верхнемеловой разрез.

На территории казахстанской части нефтегазоносного бассейна широко развиты структурные ловушки, образованные антиклиналями и брахиантиклиналями и осложненные тектоническими нарушениями. В северной прибортовой части бассейна распространены неструктурные ловушки, связанные с линзовидными телами юрских песчаников.

К настоящему времени в бассейне открыто 56 месторождений, из которых 41 (74%) содержат нефть, а 15 (9%) являются газовыми и газоконденсатными. Подавляющая часть месторождений (65%) концентрируется на Жетыбай-Узеньской ступени. Здесь же расположены самые крупные из них (Узень и Жетыбай).

Для этого района характерен и максимальный стратиграфический диапазон нефтегазоносности: продуктивны отложения палеозоя, нижнего и среднего триаса, всех отделов юры, в отдельных случаях – нижнего и верхнего мела, в то время как в северном районе (Тюб-Караганский вал) продуктивны только нижнемеловые горизонты, а в южных районах (Жезгурлинский прогиб, Аксу-Кендерлинская ступень) – отдельные горизонты юры и нижнего мела. Около 42% начальных геологических ресурсов приходится на долю юрского комплекса пород и около 30% - на долю мелового комплекса пород.

Начальные разведанные запасы бассейна составляют около 730 млн. т нефти и порядка 214 млрд. м3 газа.

Экспертная оценка начальных извлекаемых ресурсов УВ всегобассейна составляет 1,5 млрд. т условного топлива. При этом, около 42% начальных геологических ресурсов приходится на долю юрского комплекса пород и около 30% - на долю мелового комплекса пород.

Источник: М.Н. Кнепель и др. Современное состояние и тенденции развития нефтегазового комплекса Туркменистана и других Центральноазиатских стран Ближнего Зарубежья.- Москва, ОАО «ВНИИЗарубежгеология». 2010г.-С. 286

Предкавказско-Крымская (Скифская) нефтегазоносная мегапровинция занимает территорию Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестанской и Калмыцкой республик, Ростовской и Астраханской областей РФ, Крымской части Украины и шельфа Азовского и Каспийского морей. Расположена в пределах Скифской эпигерцинской плиты, примыкающей к древней Восточно-Европейской платформе. На севере Скифскую плиту от древней Восточно-Европейской платформы отделяет система глубинных разломов. На юге глубинными разломами, на которые наложены пограничные предгорные прогибы, Скифская плита отделяется от Альпийских горных сооружений Кавказа и Крыма.

Рис. 1. Нефтегеологическое районирование Предкавказско-Крымской плиты и пояса предгорных прогибов Северного Кавказа: а — южная и восточная погруженные части Украинского кристалличес-кого массива, перекрытые платформенным покровом относительно не-большой мощности; б — эпиплатформенные орогены центральной части Большого Кавказа (Карачаевско-Черкесский массив) и Горного Крыма; в — складчатые орогены западной и восточной частей Большого Кавказа; г — погружение складок Западного Кавказа; д — граница распространения нижней молассы на склонах Большого Кавказа и Горного Крыма, с которой совпадает южная граница Предкавказской нефтегазоносной субпровинции; е — граница между нефтегазоносными провинциями вне пределов Большого Кавказа и Горного Крыма; ж — границы нефтегазоносных областей; з — границы нефтегазоносных районов и зон; месторождения: и — газовые и газоконденсатные, к — газонефтяные, л — нефтяные, м — зоны литолого-стратиграфических скоплений. Предкавказско-Крымская (Скифская) нефтегазоносная мегапровинция. А1 — нефтегазоносная область восточной части мегавала Карпинского: зоны нефтегазонакопления: 1 — Промысловско-Цубукская, 2 — Краснокамышско-Каспийская; А2— Терско-Кумская нефтегазоносная область: районы (здесь и далее зоны в масштабе карты не могут быть показаны): 3 — Прикумский, 4 — Чернолесский; А^ — Ставропольская нефтегазо носная область: районы: 5 — Северный, 6 — Южный, 7 — Восточный; А4 — Азово-Кубанская нефтегазоносная область: районы: 8 — Ейско-Березанский, 9 — Кропоткинский, 10 — Расшеватский; А5 — Крымская нефтегазоносная область: районы: 11 — Тарханкутский, 12 — Джанкойский. Предкавказская нефтегазоносная субпровинция. Б, — Западно-Кубанская нефтегазоносная область: районы: 13 — Южный (предгорного склона), 14 — Северный (платформенного склона); Б2 — Восточно-Кубанская нефтегазоносная область: районы: 15 — Адыгейского выступа, 16 — Советский, 17 — Усть-Лабинский, 18 — Темиргоевский; Б2 — Терско-Каспийская нефтегазоносная область: районы: 19 — Черногорский, 20 — Терско-Сунженский, 21 — Дагестанского клина, 22 — Южно-Дагестанский, 23 — Северо-Азербайджанский, 24 — платформенного борта: Б4— Таманско-Керченская нефтегазоносная область; В - Западно-Кавказская нефтегазоносная область. Г — нефтегазоносная провинция Прикаспийской мегасинеклизы

В составе Предкавказско-Крымской плиты выделяются фундамент, промежуточный комплекс и платформенный покров. Фундамент состоит из двух этажей: нижнего — докембрийского и верхнего — герцинского. Докембрийский структурный этаж образован кристаллическими породами архейского и протерозойского возраста. Герцинский этаж представлен палеозойскими магматическими и мощными интенсивно дислоцированными осадочными формациями.

Рис. 2. Схема нефтегазогеологического районирования Северного Кавказа: 1 — 4 — границы: 1 — нефтегазоносной провинции, 2 — нефтегазоносных областей, 3 — нефтегазоносных районов, 4 — зон нефтегазонакопления; 5 — территория отсутствия месторождений (по результатам ра-нее проведенных буровых работ) Западно-Предкавказская газонефтеносная область: I1 — Азовский газоносный район (зоны газонакопления: 1 — Ростовская, 2 — Екатериновско-Кущевская); I2 — Каневско-Березанский газоносный район (зоны газонакопления: 3 — Ленинградская, 4 — Крыловская, 5 — Каневско-Березанская, 6 — Некрасовская), 7 — Тимашевская; I3 -Западно-Ставропольский газоносный район (8 — Архангельске-Армавирская зона газонакопления); I4 — Восточно-Кубанский газонефтеносный район (зоны газонефтенакопления: 9 — Ловлинско-Южно-Советская, 10 — Темиргоевско-Кузнецовская); 15 — Майкопский газоносный район (11 — Майкопская зона газонакопления) Центрально-Предкавказская газонефтеносная область: II1 — СевероСтавропольский газоносный район (зоны газонакопления: 12 — ТахтаКугультинско-Сенгилеевская, 13 - Грачевско-Кучерлинская); II2 – Южно-Ставропольский нефтегазоносный район (14 — Убежинско-Николаевская зона нефтегазонакопления) Восточно-Предкавказская нефтегазоносная область: III1 - Восточно-Манычский нефтегазоносный район (зоны нефтегазонакопления: 15 — Таша-Комсомолmская, 16 — Величаевско-Максимокумская); III2 — Прикумский нефтегазоносный район (зоны нефтегазонакопления: 17 — Сухокумская, 18 — Юбилейно-Кумская, 19 — Тюбинско-Соляная, 21 — Прасковейско-Ачикулакская; 20 — Озек-Суатская зона нефтенакопления; 22 — Мирненская газонакопления); Ш3— Восточно-Ставропольский нефтегазоносный район (23 — Журавская зона нефтегазонакопления) Газонефтеносная область кряжа Карпинского: IV1 — Промысловско-Камышанский газонефтеносный район (24 — Промысловско-Цубукская зона газонефтенакопления; 25 — Камышанско-Каспийская зона нефтегазонакопления) Западно-Кубанская нефтегазоносная область: V1 — нефтегазоносный район Южного борта (зоны нефтегазонакопления: 26 — Хадыженская, 27 — Ахтырско-Северская, 28 — Кудако-Киевская); V2 — нефтегазоносный район центральной части и Северного борта (29 — АнастасиевскоТроицкая зона нефтегазонакопления; 30 — Славянско-Рязанская зона газонакопления; V3 — Таманский газоносный район (31 — Керченско-Таvанская зона нефтегазонакопления; 32 — Северо-Таманская зона газонакопления) Терско-Каспийская нефтегазоносная область: VI1 — Терско-Суyженский нефтегазоносный район (зоны нефтенакопления: 33 — Терская, 34 — Сунженская, 36 — Советско-Курская; зоны нефтегазонакопления: 35 — Притеречная, 37 — Алханчуртско-Петропавловская); VI2 — Южно-Дагестанский газонефтеносный район (зоны газонефтенакопления: 38 — Нараттюбинская, 40 — Западная; 39 — Приморская зона нефтегазонакопления; 41 — Восточная зона газонефтенакопления)

Промежуточный комплекс (структурный этаж) выполнен породами пермского и триасового возраста. Платформенный покров Предкавказско-Крымской плиты мощностью от нескольких сотен метров на западе мегавала Карпинского до 1500 м на Ставропольском поднятии и до 5000 м и более в Терско-Кумской впадине сложен терригенными и карбонатными формациями юры, мела, палеогена, неогена и антропогена. В краевых частях Терско-Кумской впадины в разрезе появляются позднеюрские эвапориты. В северо-западной части Скифской плиты выделяется Каркинитско-Северо-Крымский прогиб, приуроченный к пограничной полосе древней и молодой платформ, охватывающий северные районы Крыма, Каркинитский залив, значительную часть северозападного шельфа Черного моря и ограничивается на востоке Чингульской седловиной, а на западе Одесским разломом. Наиболее глубокая часть прогиба (Михайловская депрессия) располагается в шельфовой зоне между Одесским и Николаевским глубинными разломами. Здесь подошва меловых отложений залегает на глубинах 7 - 8 км, приподнимаясь в восточном направлении до 3 - 4 км.

На севере к Каркинитско-Северо-Крымскому прогибу примыкает Южно-Украинская моноклиналь, характеризующаяся сравнительно простым строением и погружением кристаллического фундамента к югу на глубины до 3 км. Северо-Азовский прогиб, расположенный восточнее Украинской моноклинали, в западной части узкий (20 км) и неглубокий (1 — 1,5 км), в восточном направлении расширяется до 60 км и углубляется до 2 — 2,5 км. Северный его борт разбит серией продоль-- ных нарушений, обусловивших формирование приразломных складок в мел-палеогеновых отложениях.

Южным ограничением прогиба является Главное Азовское нарушение, представляющее собой крупный сброс с амплитудой до 2 км. К юго-западу от Северо-Азовского прогиба располагается полоса приподнятого залегания складчатого основания (1—3 км), отвечающая Среднеазовскому поднятию. Это крупная положительная субширотная структура, протягивающаяся через всю акваторию Азовского моря и переходящая в Северо-Западном Предкавказье в Каневско-Березанскую зону поднятий. Западным ее ограничением является Нижнегородская седловина, северным и южным — соответственно Главное Азовское и Титаровское нарушения. Азовский выступ представляет собой восточное погружение Украинского щита древней платформы. Фундаментом выступа служат докембрийские кристаллические породы, залегающие на глубинах от 0,4 до 2 — 3 км. Платформенный чехол на большей части выступа начинается с отложений нижнего мела.

Нефтегазоносность на территории мегапровинции установлена в отложениях триаса, юры, мела, палеогена и неогена, причем основные нефтяные продуктивные горизонты сосредоточены в юрской и нижнемеловой частях разреза. Пермско-триасовый НГК мощностью 0 — 2500 м представлен терригенными и карбонатными породами; природные резервуары приурочены к коллекторам трещинно-кавернозного типа.

Открыты многочисленные месторождения нефти и газоконденсата в Азово-Кубанской НГО (Ленинградское, Челбасское, Каневское, Крыловское и др.) и Терско-Кумской НГО {Урожайное, Колодезное, Южно-Буйнакское, Зимнеставкинское и др. месторождения). Нижне-верхнеюрский НГК мощностью от 0 — 600 м до 1500 — 2500 м разделяется на два подкомплекса: верхний — карбонатноэвапоритовый (верхнеюрский) и нижний — терригенный (средне-нижнеюрский), в которых выделяется до 5 продуктивных горизонтов мощностью 10 — 40 м.

Нефтегазоносен в Терско-Кумской НГО (Максимокумское, Величаевское, Безводненское, Русский Хутор и др.) и в НГО восточной части мегавала Карпинского (Каспийское и др. месторождения). Нижнемеловой (неоком-альбский) НГК мощностью 0 — 800 м подразделяется на два подкомплекса. Верхний альб-аптский (терригенный) содержит в разрезе до 5 пластов, мощностью 10 — 50 м. Нижний-неокомский (терригенно-карбонатный) имеет в своем составе 7 продуктивных горизонтов. Содержит залежи газа и кон денсата на территории Азово-Кубанской НГО (Каневское, Березанское, Староминское, Кущевское, Армавирское и др.), Причерноморско-Крымской НГО (Западно-Октябрьское, Татьяновское и др.), Ставропольской НГО (Мирненское). Нефтяные и газоконденсатные залежи открыты в Терско-Кумской НГО (Величаевское, Колодезное, Зимнеставкинское, Озек-Суатское, Сухокумское и др.), НГО восточной части мегавала Карпинского (Промысловское, Олейниковское и др. месторождения).

Верхнемеловой НГК мощностью 250 — 750 м представлен карбонатными породами, которые нефтегазоносны по всей территории. Открыты многочисленные залежи УВ в Терско-Кумской НГО (Ачикулакское, Величаевское, Озек-Суатское, Прасковейское и др.), НГО восточной части мегавала Карпинского (Олейниковское и др.), Причерноморско-Крымской НГО (Серебрянское и др. месторождения). Палеогеновый терригенно-карбонатный НГК мощностью от 300 — 2000 м содержит главным образом скопления газа (СевероСтавропольско-Пелагиадинское, Тахта-Кугультинское, Сенгилеевское, Джанкойское, Глебовское, Стрелковое и др.).

Неогеновый НГК характеризуется значительной литологической изменчивостью, а в ряде районов глубокой эрозией разреза (нередко до караган-чокрака). В платформенных районах региона небольшие газовые скопления в маломощном и, как правило, в слабо дислоцированном разрезе комплекса встречаются эпизодически. Основная продуктивность связана с краевыми прогибами.

Наблюдается пространственная закономерность в распределении нефти и газа. Газонакопление связано со структурными элементами, длительное время занимавшими высокое гипсометрическое положение (Ставропольский свод, кряж Карпинского). Нефтенакопление приурочено к погребенным поднятиям, испытавшим длительное погружение (Прикумское поднятие).

В Скифской нефтегазоносной провинции выделяется 6 НГО: Причерноморско-Крымская, Азово-Кубанская, Ставропольская, Терско-Кумская, восточной части мегавала Карпинского, Центрально-Каспийская.

Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных стран /Каламкаров Л.В. - Издательство Нефть и газ, Москва, 2005 г., 570 стр.

Закономерности размещения месторождений УВ в Предкавказье изучали многие исследователи. Согласно схеме нефтегазогеологического районирования, разработанной Летавиным А.И. с соавторами в 1987 г. территория Предкавказья включает 6 нефтегазовых областей (НГО), объединяющих 16 нефтегазовых районов (НГР), в которых выделены зоны нефтегазонакопления (ЗГН), каждая из которых характеризуется своими геологическими особенностями распределения нефтегазоносности по разрезу. По истории геологического развития и структуре нефтегазоносных территорий Предкавказье делится на нефтегазоносные территории в пределах самого Кавказа – Майкоп и Дагестан – и нефтегазоносные районы, лежащие на герцинском платформенном основании Скифской плиты.

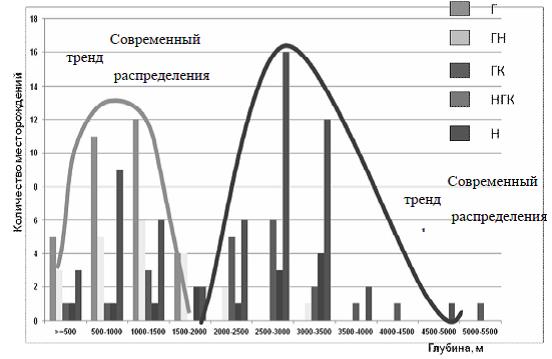

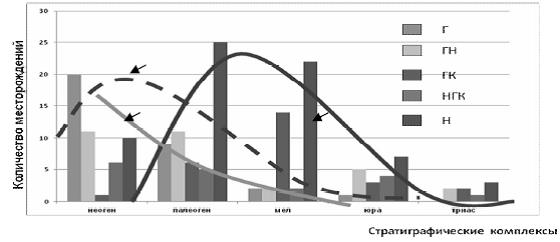

Проведен анализ распределения скоплений углеводородов по глубинам и стратиграфическим комплексам по материалам около 200 месторождений (рис. 1–2).

Рис. 1. Распределение месторождений углеводородов Предкавказья по глубине

Рис. 2. Распределение месторождений углеводородов по стратиграфическим комплексам. Условные обозначения: 1 – современный тренд распределения газовых месторождений; 2 – 3 – современный и прогнозируемый тренды распределения нефтяных месторождений

Скопления углеводородов распространены в диапазоне глубин от 0,1 до 5,8 км. Получено два современных тренда распределения скоплений газа и нефти по глубине. Большинство газовых месторождений приурочены к небольшим глубинам до 2000 м, соответствующих верхней зоне генерации газа. Преимущественное большинство нефтяных месторождений сосредоточено на больших глубинах между 2000–3000 м, что соответствует главной зоне генерации нефти. Анализ стратиграфических интервалов нефтегазоносности Предкавказья показал, что скопления углеводородов приурочены к отложениям от палеозоя (карбона) и триаса до неогена включительно. Выделяются шесть нефтегазовых комплексов: пермо-триасовый, юрский, нижнемеловой, верхнемеловой, палеогеновый и неогеновый. Следует отметить, что этаж продуктивности некоторых месторождений включает несколько стратиграфических комплексов. Есть месторождения, в которых продуктивен весь стратиграфический интервал.

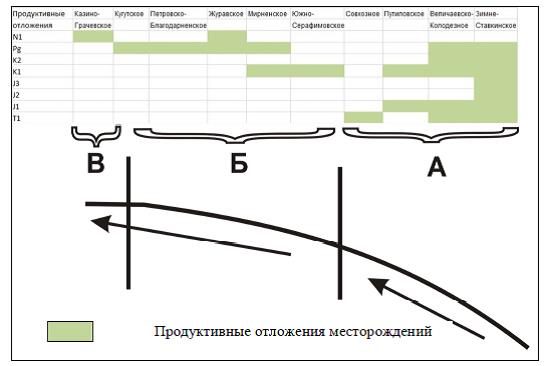

Месторождения, с этажом нефтегазоносности, включающем триас, юру и мел (T+J+K) – Надеждинское (Н), Урожайненское (ГН), Сухокумское и В. Сухокумское (НГК), Солончаковое (НГК), Юбилейное (НГК), Восход (НГК). С этажом нефтегазоносности, включающем юру, мел и палеоген (J+K+Pg) – Озек-Суат (Н), Русский Хутор Центральный (НГК), Шамхал-Булак (НГК). С этажом нефтегазоносности, включающем мел, палеоген и неоген (K+Pg+N) – Журавское (ГН), Ачи-Су (НГК), Гудермесское (Н), Старогрозненское (ГН). Большое количество месторождений характеризуются более узким диапазоном нефтегазоносности, распределенным по двум стратиграфическим комплексам в различных сочетаниях. Так, например: Равнинное (НГК), Байджановское (Н), Граничное (ГК), Староминское (ГК), Челбасское (ГК) и др. включают триас и мел (T+K); Сухановское (НГК), Самурское (Г), Катериновское (Н), Кургаш-Амурское (Н), Молодежное (Н) и др. – юру и мел (J+K); Каневско-Лебяжье (ГК), Мирненское (ГК), Лениградское (ГК), Кузнецовское (НГК) и др. – мел и палеоген (K+Pg), Избербаш (НГК), Горское (Н) и др. – палеоген и неоген (Pg+N). В то же время существуют месторождения, где продуктивен лишь самый верхний стратиграфический уровень нефтегазонакопления (21 из рассматриваемых 200 месторождений), ниже его скопления УВ отсутствуют. Полученные современные тренды распределения газовых и нефтяных скоплений по стратиграфическим комплексам подтверждают преимущественную приуроченность нефтяных месторождений к более древним комплексам – глубокий палеоген и мел, а газовых к более молодым в основном неоген и неглубоко расположенному палеогеновому комплексам. Построены профили, показывающие изменение стратиграфического интервала нефтегазоносности месторождений УВ (рис. 3). Такие профили представляют собой модели изменения этажа нефтегазоносности на разных участках изучаемой территории и показывают характер и направление омоложения этажа нефтегазоносности.

Рис. 3. Модель изменения этажа нефтегазоносности по профилю 1. А – зона максимального этажа нефтегазоносности; Б – промежуточная зона; В – зона самого молодого этажа нефтегазоносности. Стрелками показано предполагаемое направление омоложения стратиграфического интервала

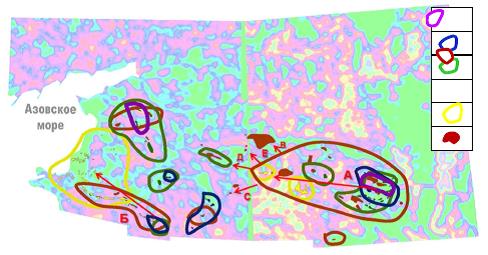

Области распространения месторождений по стратиграфическим комплексам сведены в единую карту, на которой видно, что месторождения в Предкавказье образуют некоторые группы. Таких областей в наиболее полном выражении на исследуемой территории выделено две: первая – на Ставропольском своде (А), вторая (Б) – на крайнем юго-западе – в группе майкопских месторождений и прилегающих к ним с севера многочисленных месторождений побережья Азовского моря (Западно-Кубанская нефтегазоносная область) (рис. 4).

Рис. 4. Эволюция нефтегазоносности территории Предкавказья. Условные обозначения: Области распространения месторождений по стратиграфическим комплексам: 1 – триасовый, 2 – юрский; 3 – меловой; 4 – палеогеновый, 5 – неогеновый. Месторождения – 6

Сопоставление положения названных последовательностей с картой нефтегазоносности показало, что они точно соответствуют цепочкам месторождений. Причем наблюдается расширение областей от более древних страти графических комплексов к более молодым. По мере удаления от этих участков нижние стратиграфические границы интервала продуктивности повышаются до неогена. Направления омоложения нижних горизонтов продуктивного разреза отражают пути миграции УВ от мест стабильной генерации к местам современного их положения, совпадая с основными направлениями геодинамических напряжений.

По этому признаку могут быть выделены тренды эволюции скоплений УВ. Первый тренд эволюции – Ставропольский, в котором с наиболее широким диапазоном нефтегазоносности являются месторождения Ставрополья, например, Зимне-Ставкинское, Величаевско-Колодезное, Путиловское, Журавское. Второй тренд эволюции скоплений выделен в районе г. Майкоп и названный – Майкопский, в котором наиболее широким диапазоном нефтегазоносности обладают Самурское, Новодмитриевское, Азовское, Анастасиевско-Троицкое месторождения. В менее полном выражении, в редуцированном виде могут быть выделены еще несколько таких же последовательностей месторождений (В, С, Д, Е) (рис. 4).

Геодинамический фактор в распределении скоплений углеводородов в осадочной толще Предкавказья. Ульмасвай Ф. С., Сидорчук Е. А., Добрынина С. А., 2013

Следующий Бассейн: Волго-Уральский