>

>Тип бассейна:

Подтип бассейна:

Класс бассейна:

Возраст бассейна:

Тип полезных ископаемых:

Геологический возраст начало:

Геологический возраст конец:

Площадь: 1030007.0 км²

1. КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

1.1. Физико-географический очерк

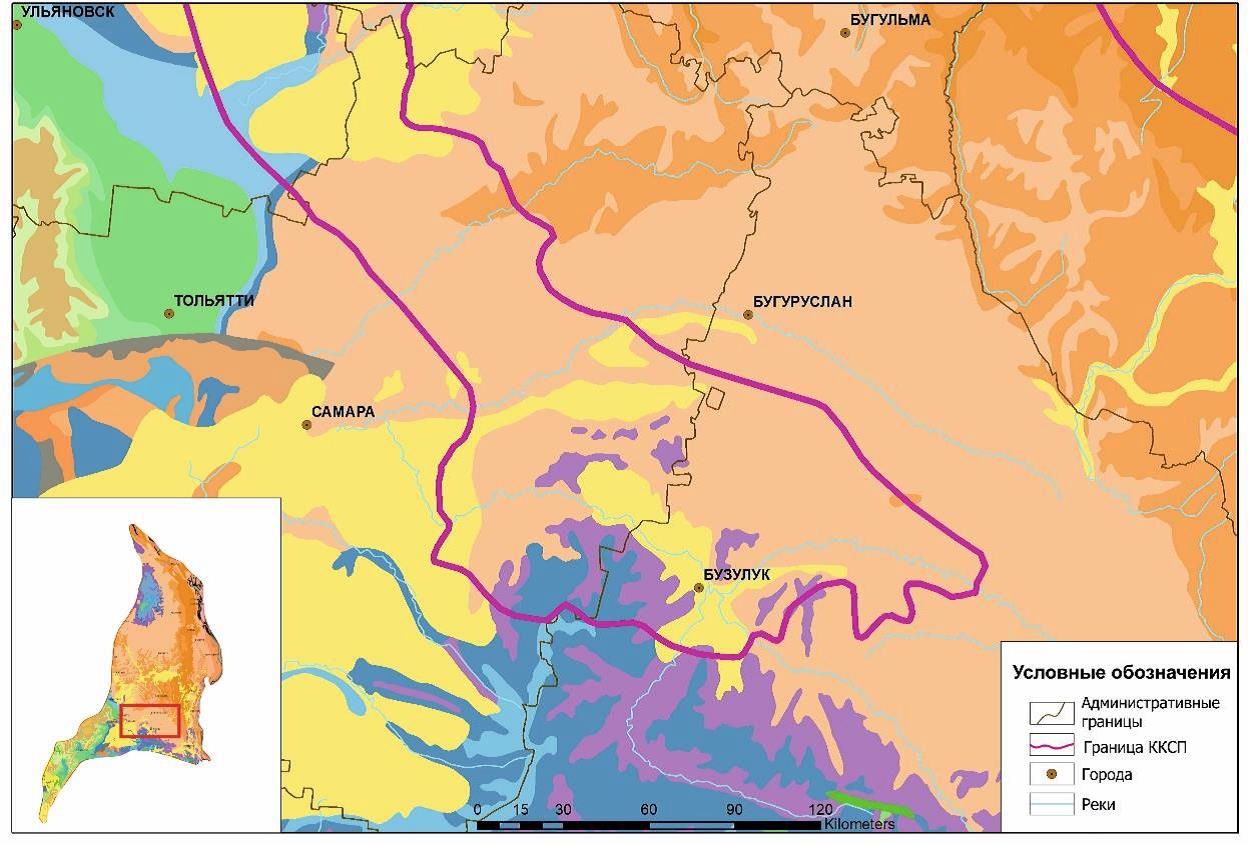

В административном отношении территория работ расположена в пределах Республики Башкортостан, южной части Свердловской и центральной части Оренбургской областей.

тра-та-та

На территории работ выделены две орогидрографические области – Русская равнина и Уральское горное сооружение.

Русская равнина подразделяется на три геоморфологических района: денудационная равнина Предуралья, приподнятые денудационные равнины Уфимского плато и Общего Сырта.

Уфимское плато располагается в среднем течении р. Уфа, представляет собой платообразную приподнятую ровную поверхность на пермском терригенно-карбонатном основании. Водоразделы плоские или пологовыпуклые с абсолютными отметками от 300 м в западной части, до 500 м в восточной. Долины, врезанные с крутыми бортами, глубиной до 250 м.

Приподнятая денудационная равнина Общего Сырта (правобережье р. Сакмара) образована на терригенно-карбонатном основании перми и триаса, характеризуется выпуклыми водоразделами (400 – 600 м) и долинами с глубиной вреза не более 100 м.

В пределах денудационной равнины Предуралья выделяется ряд крупных морфоструктур: Стерлибашевско-Федоровская возвышенность, Камско-Бельское, Юрюзано-Айское и Присакмарское понижения.

Стерлибашевско-Федоровская возвышенность представляет собой эрозионно-расчлененную равнину на основании, сложенном карбонатными породами перми. Водоразделы плоские или пологовыпуклые с абсолютными отметками от 300 до 480 м, глубина эрозионных врезов 100 - 150 м.

>

>

1. КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

1.1. Физико-географический очерк

В административном отношении территория работ расположена в пределах Республики Башкортостан, южной части Свердловской и центральной части Оренбургской областей.

На территории работ выделены две орогидрографические области – Русская равнина и Уральское горное сооружение.

Русская равнина подразделяется на три геоморфологических района: денудационная равнина Предуралья, приподнятые денудационные равнины Уфимского плато и Общего Сырта.

Уфимское плато располагается в среднем течении р. Уфа, представляет собой платообразную приподнятую ровную поверхность на пермском терригенно-карбонатном основании. Водоразделы плоские или пологовыпуклые с абсолютными отметками от 300 м в западной части, до 500 м в восточной. Долины, врезанные с крутыми бортами, глубиной до 250 м.

Приподнятая денудационная равнина Общего Сырта (правобережье р. Сакмара) образована на терригенно-карбонатном основании перми и триаса, характеризуется выпуклыми водоразделами (400 – 600 м) и долинами с глубиной вреза не более 100 м.

В пределах денудационной равнины Предуралья выделяется ряд крупных морфоструктур: Стерлибашевско-Федоровская возвышенность, Камско-Бельское, Юрюзано-Айское и Присакмарское понижения.

Стерлибашевско-Федоровская возвышенность представляет собой эрозионно-расчлененную равнину на основании, сложенном карбонатными породами перми. Водоразделы плоские или пологовыпуклые с абсолютными отметками от 300 до 480 м, глубина эрозионных врезов 100 - 150 м.

История геологической изученности района исследований

Данный регион с давних порет привлекает к себе много внимания в геологическом отношении. Начало геологического изучения относят к первым "рудознатцам" - XVII век. Вероятно, что изучение недр было начато еще раньше, но об этом не сохранилась информация. Также отмечается второй этап геологических работ, связанный с "Петровской эпохой" - в 1700-1719 годах начинается промышленное освоение минерально-сырьевых ресурсов Урала и прилегающих территорий. Третий этап изучения включал планомерные геологические работы в XX в.и продлившиеся до середины 1990-х годов.Результатом данного этапа стало создание комплекта Геологической карты Российской Федерации 1: 1000000, которая дала современные представления геологии Предуралья и Южного Урала (Князев Ю.Г. и др, 2013).

Фрагмент карты Волго-Уральского бассейна с обозначенными месторождениями

Фрагмент карты Волго-Уральского бассейна с обозначенными месторождениями

Признаки нефтегазоносности на дневной поверхности были обнаружены еще более двухсот лет назад, данные связаны с пермскими отложениями.

В конце XIX века частные предприниматели на территории Башкирии уже начинали исследовать земли для поисков нефти.

В период с 1900 по 1914 год в Поволжье уже осуществлялось бурение скважин. Этим процесс занималась английская компания "Казан Оил Филд".

В начале XX века по ряду экономико-политических причин была острая необходимость обеспечения различными полезными ископаемыми. Для развития промышленной базы страны требовались постоянные поставки сырья.Именно эти причины и начало активной геологоразведочной деятельности, поиска и разработки новых месторождений на территории Поволжья и Предуралья (Галимов В.Ш., 2014).

Также территория Башкирии и перспективы ее нефтеносности заинтересовали фирму братьев Нобелей, которые в начале XX века отправляют своих геологов изучать данный район.

16 апреля 1929 года в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне советскими геологами под руководством профессора П.И. Преображенского были открыты промышленные запасы нефти в Верхнечусовских Городках. И именно это открытие подтвердило прогноз, сделанный И.М.Губкиным о том, что данный регион обладает хорошими перспективами (Галимов В.Ш., 2014).

К Великой Отечественной войны было открыто 15 нефтяных месторождений. В эти годы установлена нефтеносность девонских отложений, заключающих основные запасы нефти.

К середине XX века уже были выявлены крупные запасы нефти в Республиках Татарстан и Башкортостан. В 1960-е годы еще открылись новые месторождения нефти в Татарстане (Новоелховско-Акташское), в западной части Республики Башкортостан (Шкаповское, Арланское), в 1961 году было открыто крупное Сергеевское месторождение, относящееся к Благовещенской впадине, а также открыты запасы нефти в Пермском крае, Удмуртии, в Волгоградской области и Саратовском Заволжье.В 1966 году открыто Оренбургское месторождение - одно из крупнейших в мире по запасам газа.

Стоит отметить, что с 1960-х годов процесс проведения геологоразведочных работ активно интегрируется и другие методы: палеонтологические и радиологические, вводят большие объемы горных и бурения, совершенствуется аналитическая база. В эти же годы завершено составление и издание первого поколения государственных геологических карт масштаба 1: 200 000 данной на территории.

Настоящее время в пределах Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна пробурено более 6000 глубоких скважин, вскрытие кристаллического фундамента и осадочного чехла, из них около 2000 вскрыли на разную глубину отложения верхнего протерозоя, более 50 скважин прошли по фундаменту.

На территории Республики Башкортостан самая высокая изученность глубоким бурением приходится на платформенную часть, а изученность в районе Предуральского прогиба плохая, что связано с большой мощностью осадочного чехла. Многочисленными скважинами вскрываются отложения палеозоя, верхнего протерозоя, на западе республики - породы кристаллического фундамента. Пробуренная здесь скважина № 2000 - Туймазы, с забоем 4042 м вскрыла кристаллический фундамент и прошла по нему 2222 м. С 1975 года началось целенаправленное изучение глубоким бурением верхнего протерозоя.Более 150 скважин вскрыли отложения венда более, чем на 100 м, 95 скважин вскрыли отложения рифея на различную глубину. На глубину более 5000 м пробурено 6 скважин (скважины №№ 82, 83 - Орьебаш, скважина № 62 - Кабаково, скважина № 1 - Кипчак, скважина № 4 - Аслы-Куль,

В исследуемой Благовещенской впадине степень изученности составляет 112,6 м / кв.км.

Общие объемы выполненных региональных сейсморазведочных работ МОГТ по Волго-Уральскому НГБ (включая и некоторые дополнительные районы) составляют более 22 тыс. пог. км.При этом объемы выполненных специальных глубинных профилей разных лет (геотраверсы) в эту суммарную цифру не входят.

В начале 2000-х годов региональными геолого-поисковыми работами были охвачены территории платформенной части Башкортостана и Предуральского прогиба. В этой модели создана система из нескольких региональных профилей с выходом восточных окончаний в области Предуральского прогиба. По линиям данных профилей были выполнены и наземная высокоточная гравимагниторазведка, а также аэрогеофизические исследования.По результатам обработки региональных профилей были подтверждены многие геологические структуры.

Также в Башкирии хорошо изучены доманикоидные толщи, т.к. это направление сегодня является очень актуальным. Об этом свидетельствуют материалы опробований скважин в данных интервалах и полученных результатов.Высокие дебиты связаны со скважинами на площадях Бельской депрессии.

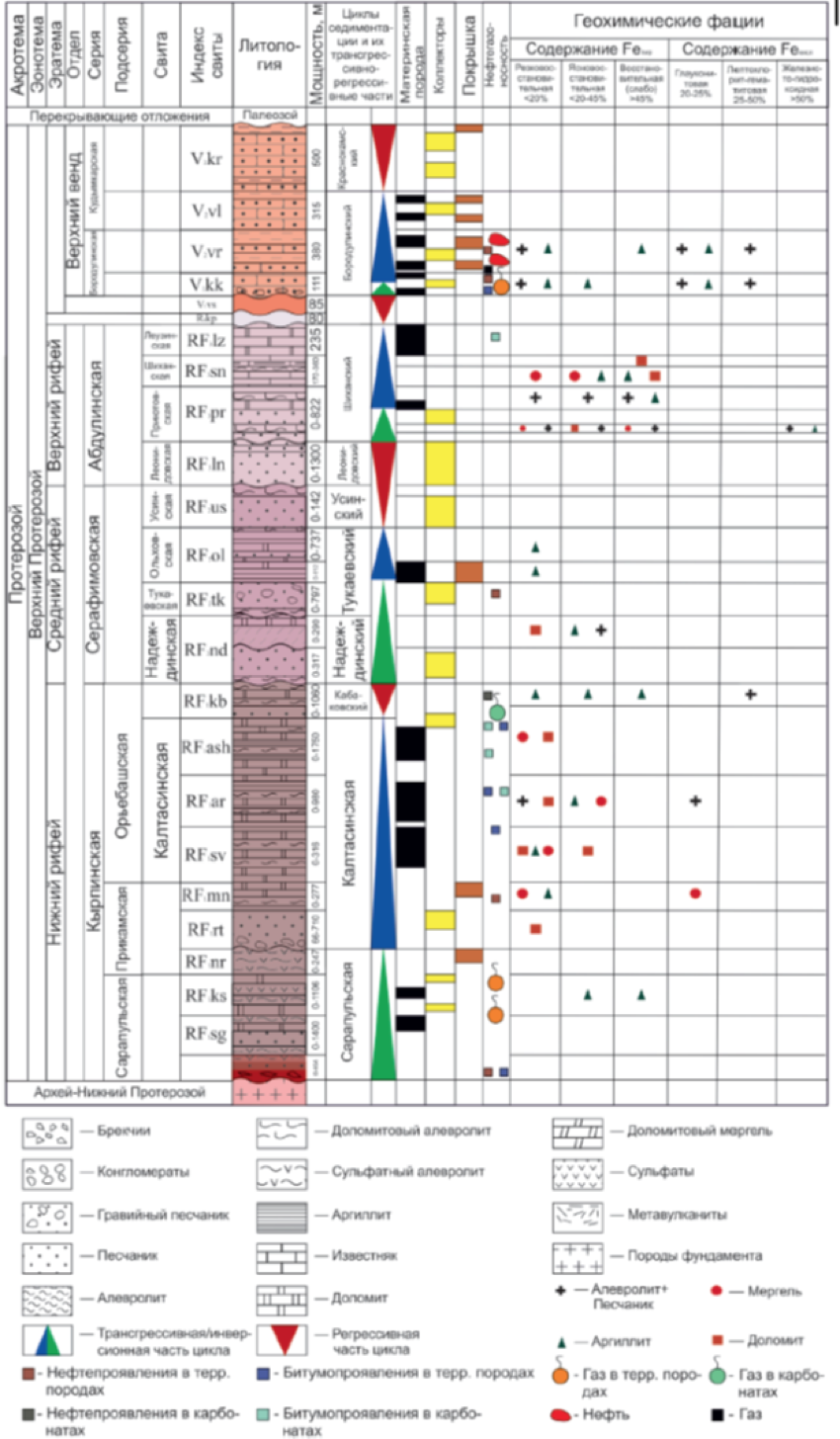

Стратиграфия

В геологическом строении исследуемого района выделяется кристаллический фундамент, сложный породами архей-ранне-среднепротерозойского возраста, достаточно мощный осадочный чехол, представленный породами палеозойского, мезозойского и кайнозойского возрастов. Отмечается тенденция увеличения мощности осадочного чехла в направлении с запада на восток к Предуральскому краевому прогибу.В пределах Благовещенской впадины мощность отложений осадочного чехла достигает 3500-8000 м.

Фрагмент геологической карты Волго-Уральского бассейна (по материалам ВСЕГЕИ, 2012)

Архей - нижний протерозой (AR - PR 1 )

)Породы фундамента представляют архей - нижне- среднепротерозойскими магматическими образованиями преимущественно кислого и среднего состава (преимущественно гранитоидами). Среди метаморфических пород преобладают биотитовые, биотит-амфиболитовые плагиогнейсы, амфиболиты, кристаллические сланцы (Макаров Г.В., 1985).На породах фундамента отмечается кора выветривания магматических и метаморфических данных, ее мощность составляет от нескольких метров до нескольких десятков метров.

Верхний протерозой (PR 2 )

Рифей-вендский комплекс (РФ - В)

Осадочный чехол в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне (НГБ) начинается с рифейских отложений, но развиты они, как и нижнепалеозойские, не повсеместно, а только в авлакогенах.В других показателях на выступах фундамента залегают верхнедевонские выступы, которые в свою очередь отмечаются повсеместно в данном выступе.

Повсеместно выделяются отложения, начиная со среднего девона, которые залегают на выступах кристаллического фундамента и на подстилающих рифейских толщах авлакогенов, и в мелких грабенах.

Сводный литолого-стратиграфический разрез рифей-вендских отложений северной части Камско-Бельского авлакогена (на основании данных С.Е. Башковой, О.Б. Дьяконовой, И.С. Хопта). Прим.: Название свит RF1sg - сигаевская; РФ1кс - костинская; RF1nr - норкинская; RF1rt - ротковская; RF1mn - минаевская; RF1kb - кабаковская; РФ2 - надеждинская; RF2tk - тукаевская; RF2ol - ольховская; RF2us - усинская; RF3ln - леонидовская; РФ3пр - притовская; RF3sn - шиханская; RF3lz - леузинская; RF4kp - кипчакская; V1vs– веслянская; V2kk - кыквинская; V2vr - верещагинская; В2вл - велвинская;V2kr - краснокамская.Подсвит калтасинской свиты (RF1кл): RF1sv - саузовская; RF1ar -арланская; RF1ash - ашитская.

Палеозойская эратема (PZ)

Девонская система (D)

В Волго-Уральском НГБ присутствуют все 3 отдела девона, как правило, нижний отдел локально и небольшие мощности, а верхний отдел преобладает в разрезе всего бассейна. На подстилающих вендских породах девонские отложения залегают со стратиграфическим несогласием с выраженным размывом.

Нижний отдел (D 1 )

Эмский ярус (D 1 e). Представлен толщей карбонатно-терригенных пород, мощность которой изменяется от 10 до 400 м. Позразделяется на вязовский и койвенский горизонты. Отложения вязовского горизонта (D 1 vz) развиты в южной части Восточно-Оренбургского сводового поднятия (Алиев, 1978). Отложения койвенского горизонта (D 1 cv) эмского ярусаены фрагментарно, распространенными мелководными карбонатно-терригенными и терригенными породами. Отсутствие отмечается на останцах кристаллического фундамента. Средняя мощность койвенского горизонта около 20 м (Афанасьева, 2011).

Средний отдел (Д 2 )

Эйфельский ярус (D 2 ef ) слагают главным образом проблемы с коричневатым оттенком, пелитоморфные, мелкозернистые с детритом и органогенно-детритовыми остатками огранизмов. Мощность отложений непостоянна, меняется от 0 до 37-40 метров.

Живетский ярус (D 2 гв) представлен воробьевским, ардатовским и муллинским горизонтами. Отложения воробьевского горизонта (D 2 vb) распространены повсеместно и представлены терригенными породами. Мощность его варьирует в пределах 10-32 м. Отложения ардатовского горизонта (D 2 ar) в пределах исследуемой территории представляющими мелководными карбонатно-терригенными отложениями мощностью от 20 до 81 м. Породы муллинского горизонта (D 2 мл) характеризуются меньшим разнообразием литологического состава, в основном, алевритово-глинистыми терригенными отложениями. Мощность горизонта составляет 5-50 м.На юго-востоке Бузулукской впадины отложения относительно более глубоководные.Паш горизонт (Д 2 пс) характеризуется мелководно-терригенным составом отложений, доля песчаников в объеме составляет до 30-60% от всего разреза. Отмечено повсеместное отсортированное присутствие группы пластов (Д), сложными мелкозернистыми светло-серыми песчаниками, хорошо отсанными, нередко пористыми (Егорова В.Л., 1962). Распределение песчаников по площади обусловлено подводными течениями и рельефом местности (Афанасьева, 2011). Общая мощность горизонта достигает 75 м.

Литолого-стратиграфическая схема девонских отложений южной части Волго-Уральского НГБ (построена А.П.Завьяловой по данным Фортунатовой Н.К., 2016 г .; Решение, ВСЕГЕИ, 1990 г.

Верхний отдел (D 3 )

В составе франского яруса (D 3 f) выделяются нижний, средний и верхний подъярусы. Нижний подъярус представлен тиманским (D 3 tm) горизонтом, средний - саргаевским (D 3 sr) и семилукским (D 3 см), и верхний включает речицкий (D 3 rc), воронежский (D 3 vr) и евлано-ливенский (D 3 ev-lv) (часто разделяют на евлановский D 3 ev и ливенский D 3 lv) горизонты.

Тиманский горизонт (D 3 тм) на исследуемой территории преимущественно карбонатно-глинистыми отложениями. Часто трехчленное строение, нижняя и верхняя часть сложена известняками, средними - аргиллитами.

Саргаевский горизонт в пределах Муханово-Ероховского прогиба, как и на большей части территории Волго-Уральского бассейна, представлен серыми и темно-серыми известняками, часто битуминозными, с просло мергелей, в западной части региона увеличивается количество аргиллитов и снижается битуминозность породы (Стаковупа А. В., 2014). Разрез описую через тип: карбонатный, глинисто-глинистый. Первый тип развита на возвышенностях и сложный брек очевидными известняками, неравно глинистыми и битуминозными. Отложения, развитые на сводах, характеризуются слоем глинистой составляющей и формирующей глинисто-карбонатный тип разреза. Карбонатно-глинистый представлен представлен переслаиванием глинистых известняков, мергелей и известковистых аргиллитов,распространение данного типа преурочено к авлакогенам (Гатовский, 2015). Мощность отложений саргаевского горизонта в среднем изменяется от 10 до 50 м.

Семилукский представлен также представлен типами разрезов. Кремнисто-карбонатные темно-серые породы, с повышенным содержанием ОВ - наиболее характерные для исследуемой территории. Однако встречаются также преимущественно карбонатные отложения, развитие которых преурочено к поднятиям их склонам. Мощность разреза составляет 20-50 м.

Речицкий и воронежский горизонты объединяются в мендымскую свиту. На изучаемой территории, в Бузулукской впадины, свита представлена южно-серыми формами, участками доломитизированными. Мощность карбонатных пачек изменяется от 10 м до 50 м.

Состав отложений евлано-ливенского горизонта отвечает трем тип разрезов: сводовому склоновому и депрессионному. Первый тип представлен мелководными известняками и вторичными доломитами, для склонов характерны серые известняки с прослоями мергелей и аргиллитов. Депрессионный тип разреза предаставлен высокоуглеродистыми кремнисто-карбонатными черными отложениями, типичными «доманиковыми» фациями. Суммарная мощность разреза 55-320 м. Фаменский ярус (D3fm) верхнего девона представлен тремя подъярусами - нижним, средним и верхним.Нижний подъярус включает отложения волгоградского, задонского и лелецкого горизонтов, средний подъярус представлений лебедянского, оптуховского и плавного горизонтов, а озерский, хавнский и зиганский горизонты объединяются в верхний подъярус фаменского отдела (Фортунатова Н.К., 2016). Разрез также представлен типами и на большей территории сложными доломитизированными известняками. На периферии сводов и в бортовых диаграммах Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП) распространены карбонатные отложения темной окраски, часто с прослоями мергелей. В межрифовых и депрессивных рисунках накапливались осадки «доманиковой» фации (кремнисто-глинисто-карбонатно-битуминозные отложения).Толщина фаменских отложений изменяется примерно от 80 м в депрессионных участках ККСП до 700 м в склоново-сводовых областях (Гатовский, 2014). В межрифовых и депрессивных рисунках накапливались осадки «доманиковой» фации (кремнисто-глинисто-карбонатно-битуминозные отложения). Толщина фаменских отложений изменяется примерно от 80 м в депрессионных участках ККСП до 700 м в склоново-сводовых областях (Гатовский, 2014). В межрифовых и депрессивных рисунках накапливались осадки «доманиковой» фации (кремнисто-глинисто-карбонатно-битуминозные отложения). Толщина фаменских отложений изменяется примерно от 80 м в депрессионных участках ККСП до 700 м в склоново-сводовых областях (Гатовский, 2014).

Каменноугольная система (С)

Каменноугольная система (С) представлена в полном объеме - нижним, средним и верхним отделами. Граница с нижележащими породами согласная.

Нижний отдел (C 1 )

Турнейский ярус (С 1 t), отделяющийся от вышележащих карбона, представленный региональным стратиграфическим перерывом, представлен также тремя типами разреза в зависимости от приуроченности сводовым, бортовым или осевым частям Камско-Кинельской системы прогибов. Мощность турнейских отложений изменяет в пределах 100 - 350 мес. Положение границы между турнейским и визейским ярусами до сих пор остается достаточно дискуссионным вопросом. Так в материалах опубликованных источника стратиграфических схем Урала (1993, Решение..1990), косьвинский горизонт является основанием однако визейского яруса, согласно новому положению, горизонт относят к турнейскому ярусу нижнего отдела камугольной системы (Кулагина Е.И., 2004).

Отложения косьвинского горизонта развиты в пределах Муханово-Ероховского прогиба, на остальной территории их подтверждено фауной фораминифер в единичных скважинах.

Визейский ярус (С 1 v) подразделяется на нижний (кожимский) и верхний (окский) надгоризонты, первый из представлений бобриковского и радаевского горизонтов, второй - тульского, алексинского, михайловского и веневского горизонтов. Отложения радаевского и бобриковского горизонтов развиты повсеместно.

Кожимский надгоризонт объединяет радаевский и бобриковский горизонты. Отложения радаевского горизонта выражены в терригенной, карбонатно-терригенной и терригенно-карбонатной фациях. В центральной части Муханово-Ероховского прогиба эти представленные мощной толщей (251–380 м) аргиллитов, алевролитов, песчаников с редкими прослоями доломитов и мергелей, аргиллитами, алевролитами, песчаниками с прослоями известняков.

Тульский горизонт (С 1 t) cлагается известняками темно-серыми до черных, скрытокристаллическими, плотными, крепкими, глинистыми, часто битуминозными. Доломиты черные, мелкокристаллические, плотные, часто глинистые, мощностью 35-60 м. Алексинский, михайловский и веневский горизонты (С1al + mh + vn) толщей сульфатно-карбонатных пород с преобладанием известняков тёмно-серых, плотных, крепких, слабо глинистых в нижних частях и доломитов, ангидритов - в верхней. Толщина этих отложений изменяется от 280 до 365 м.

Серпуховский ярус (С 1 сек.) Слагается неравномерным прослаиванием известняков и доломитов серых, тёмно-серых, тонко-мелкозернистых, плотных и ангидритов голубовато-белых, плотных с прослоями мергелей. Мощность отложений колеблется от 110 до 125 м.

Средний отдел (С 2 )

Среднкаменноульные требования предъявляются башкирским и московским ярусами.

Башкирский ярус (С 2 b) представлен однородной толщей известняков серых, светло-серых, плотных, пористых, органогенно-обломочных с тонкими прослоями глинистых разностей. Верхняя часть яруса размыта, амплитуда размыва различная. На поверхности размыва выходят разновозрастные отложения. Наая полнота яруса выявлена в центральной части Муханово-Ероховского прогиба (Макарова С.П., 1998). Мощность отложений изменяется от 145 до 170 м.

Московский ярус (С2m) подразделяется на нижний и верхний подъярусы, первый из которых представлен представлением верейского и каширского горизонтов, а второй - подольским и мячковским горизонтами. Верейский горизонт (С2vr) представлен неравномерным переслаиванием аргиллитов и алевролитов с подчиненными прослоями мелкозернистых песчаников и глинистых известняков. Толщина горизонта составляет 80-100 м. Каширский горизонт (С2ks) слагается в основном мелководными серого и темно-серого цвета, органогенно-детритовыми, мелко- и скрытокристаллическими, плотными, крепкими, часто глинистыми известными. Толщина горизонта 70-75м.Подольский горизонт (С2pd) представлен известняками светло-серыми органогенными, участками тонко-мелкозернистыми и глинистыми с подчиненными прослоями вторичных доломитов. Толщина горизонта колеблется от 130 до 150 м. Мячковский горизонт (С2mc) литологически мало отличим от ниже залегающего горизонта, но с заметными роли доломитов. Толщина большого разнообразия от 140 до 160 м.

Верхний отдел (С 3 )

Отдел представленных представлений разделяемых касимовского и гжельческого горизонтов в виде сульфатно-карбонатной толщи: известняками серыми и тёмно-серыми, полидетритовыми, в основном форамениферами с прослоями доломитов микрозернистых, известковистых и ангидритов голубоватых оттенков, кристалли. Толщина отложений изменяется от 120 до 330 м.Общая мощность уменьшений верхнего карбона изменяется от 120 до 300 м.

Литолого-стратиграфическая схема каменноугольных отложений южной части Волго-Уральского НГБ (построена А.П.Завьяловой по данным Кулагиной Е.И., 2014 ,; Решение…, ВСЕГЕИ, 1990)

Пермская система (Р)

Пермская система (Р) представлена в полном объеме - нижним (приуральским), средним (биарминским) и верхним (татарским) отделами

Нижний отдел (Приуральский, Р 1 )

Ассельский ярус (Р 1 a) сложен доломитами светлых тонов, плотными, участками сильно пористыми с подчиненными прослоями известняков серых, кавернозных. Мощность отложений колеблется от 145 до 180 м.

Сакмарский ярус (P 1 s) представлен переслаиванием известняков, доломитов светло-серых, плотных, крепких, тонкозернистых и ангидритов голубовато-серых, плотных, крепких, кристаллических. Мощность отложений составляет от 140 до 170 м.

Артинский ярус (P 1 ar) в нижней части сложными известняками, доломитами светло-тёмно-серыми, плотными, крепкими с прослоями ангидритов, в верхних - преимущественно ангидритами голубоватых оттенков, крупными, плотными, крепкими с маломощными прослоями известняков и доломитов (сульфатная пачка) . Мощность отложений различных от 30 до 40 м.

Кунгурский ярус (P 1 k) отложениями филлиповского и иреньского горизонтов нерасчлененных (P 1 fl + ir). Разрез слагают в основном ангидриты голубовато-серые с подчиненными прослоями серых доломитов и известняков. Выше содержит сульфатно-галогенная толща с прослоями и линзами доломитов серых, глинистых. Толщина изменяется от 50 до 780 м.

Уфимский ярус (P 2 u) сложен доломитами с прослоями, гнездами, желваками ангидритов. Встречаются тонкие прослои глин и алевролитов. Мощность отложений меняется от 85 до 100 м.

Средний отдел (Биармийский, П 2 )

Казанский ярус (Р2kz) в нижней части (калиновская свита) ярус сложен доломитами и известняками с тонкими прослоями глин, в верхней - галогенами и сульфатами (сосновская + гидрохимическая свиты). Мощность отложений 240-280 м.

Уржумский ярус (P2ur) сложен карбонатно-глинисто-алевролитовыми породами.

Верхний отдел (Татарский, Р 3 )

Татарский отдел представлен северодвинским и вятским ярусами. Литологические харатологические характеристики ярусов схожа и уменьшают себя частое переслаивание глин, алевролитов и песчаников с подчиненными прослоями известняков, доломитов и мергелей, с гнездами гипса. Мощность отложений различных от 150 до 205 м.

Литолого-стратиграфическая схема пермских отложений южной части Волго-Уральского НГБ (построена А.П.Завьяловой по данным ,; Решение…, 2001, Решение..ВСЕГЕИ, 1990)

Мезозойская эратема (MZ)

Эратема включает отложения триасовой и юрской систем, последние из которых сохранились в основном на наиболее приподнятых участках поверхности рельефа.

Кайно зойска я эратема (KZ)

Отложения г представлинами, суглинками и супесями, галечниками и песками, общими мощностями до 5-120 м .

Четвертичная система (Q)

Отложения четвертичной системы разнообразными типами осадков: аллювиальными, делювиальными, озерными, болотными, эоловыми и др. По берегам крупных рек встречаются верхнечетвертичные и современные аллювиальные отложения, представленные галечниками, песками, глинами, суглинками и торфом. Мощность колеблется от единиц до десятков метров.

Следующий Бассейн: test2