Тип бассейна:

Подтип бассейна:

Класс бассейна:

Возраст бассейна:

Тип полезных ископаемых:

Геологический возраст начало:

Геологический возраст конец:

Площадь: 8360.87 км²

Верхне-Буреинский газонефтеносный бассейн

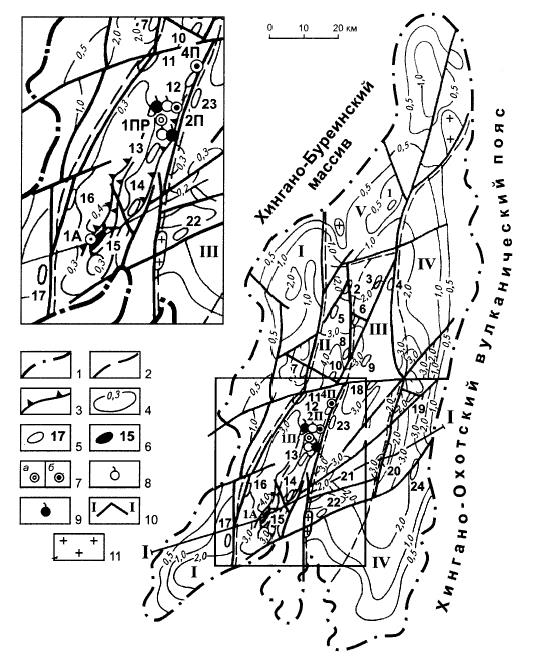

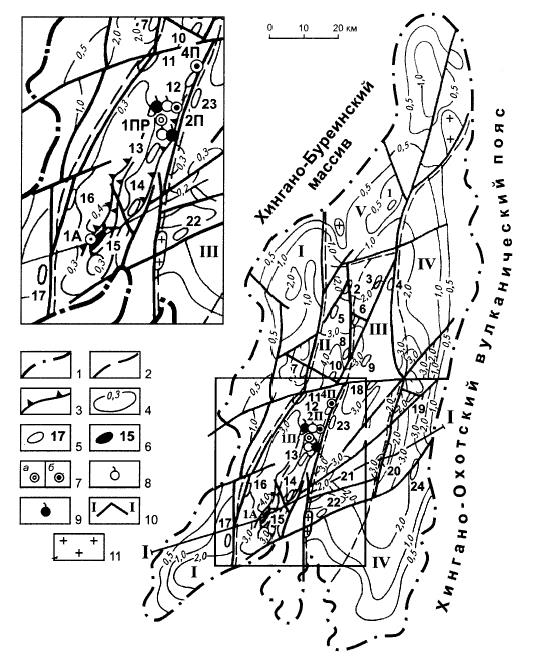

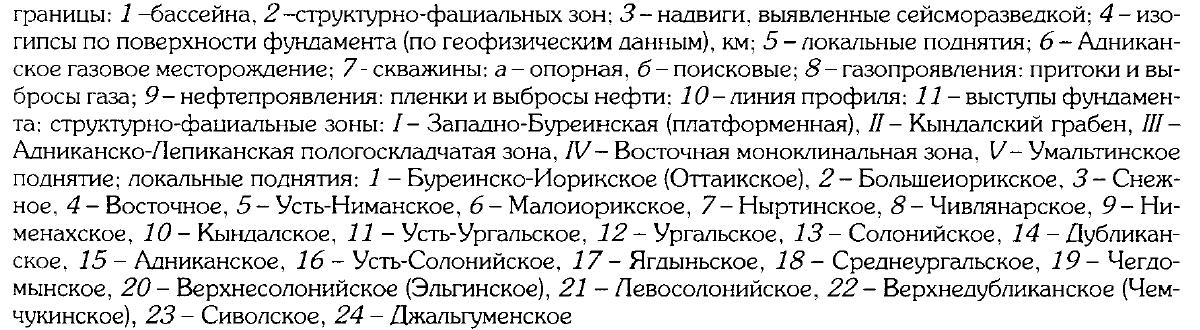

Геолого-геофизическая изученность. На территории бассейна проведены геологическая и аэромагнитная съемки, выполнены региональное сейсмо профилирование КМПВ (256 км), сейсморазведка МОВ (1000 км), структурное бурение (13014 км), пробурены одна параметрическая 1 ПР (3012 м) и две поисковые скважины. В целом бассейн изучен геолого-геофизическими методами недостаточно и неравномерно.

Тектоническое строение. Фундаментом Верхне-Буреинского бассейна служит древнее основание восточной окраины Хингано- Буреинского микроконтинента – метаморфические протерозойские и раннепалеозойские породы, прорванные палеозойскими гранитоидами. По геофизическим данным максимальная глубина залегания фундамента изменяется от 4 до 7 км. Осадочный чехол можно расчленить на три структурных этажа, разделенных перерывами инесогласиями: 1 - юрский морской и прибрежно-морской песчано-алевролитовый (умальтинская серия, эпиканская, эльгинская, чаганыйская свиты); 2 - верхнеюрско~нижнемеловой лагунный и континентальный терригенный уг леносный (талынжанская, ургальская, чегдомынская свиты); 3 –мел-кайнозойский прибрежно-морской и континентальный, преимущественно грубообломочный (иорекская, кындалская, цагаянская свиты и неоген~четвертичные отложения).

Бассейн разделяется сбрососдвигом на западную и восточную части, отличающиеся историей развития и, следовательно, мощностью, возрастом и фациальным составом ocaдочного выполнения. В западной части установлены две тектонические зоны - Западно~Буреинская (параплатформенная) и Кындалский грабен (рифт). В восточной части бассейна выделены Центральная (Адниканско~Лепиканская) и Восточная моноклинальная зоны.

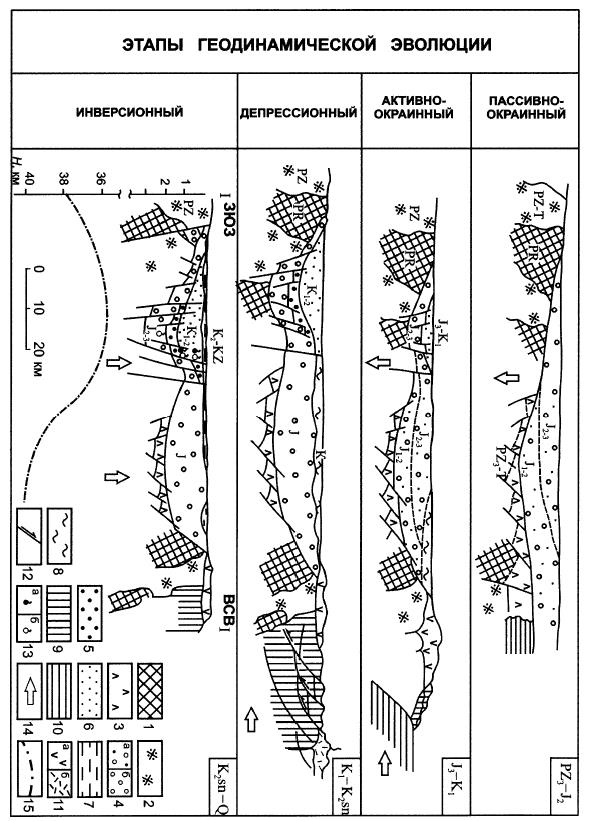

Геодинамическая эволюция. На протяжении раннего мезозоя восточный край Амурии, в состав которой входил Хингано~Буреинский массив, был занят пассивной континентальной окраиной. Снос большого количества обломочного материала и лавинная седиментация нашли отражение в накоплении шельфовых и прибрежных фаций осадков умальтинской, эпиканской, эльгинской, чаганыйской и талынжанской свит (максимальная мощность более 5 км).

В конце поздней юры (волжское время) - начале paннего мела пассивно-окраинный режим сменяется активно-окраинным. Верхне-Буреинская впадина отгораживается от океана Хингано-Охотским вулканическим поясом, и морское осадконакопление сменяется лагунным и континентальным.

В Кындалской зоне начинается рифтообразование - накапливаются озерно-аллювиальные полимиктовые, часто грубообломочные отложения с примесью туфов дубликанской и солонийской свит мощностью до 600м. Таким образом, с позднеюрского времени эволюция Верхне-Буреинского бассейна становится гетерогенной: его западная часть развивается по рифтовому типу, восточная – активно-окраиннному.

Начиная с готеривского времени, рифтовый режим Кындалской зоны сменяется депрессионным. Аллювиальные и озерные отложения чегдомынской, чемчукинской, иорекскои и кындалскои свит, в состав которых входят черные глубоководно-озерные аргиллиты, распространяются за пределы рифта в Западно-Буреинскую зону и имеют максимальную общую мощность около 2 км.

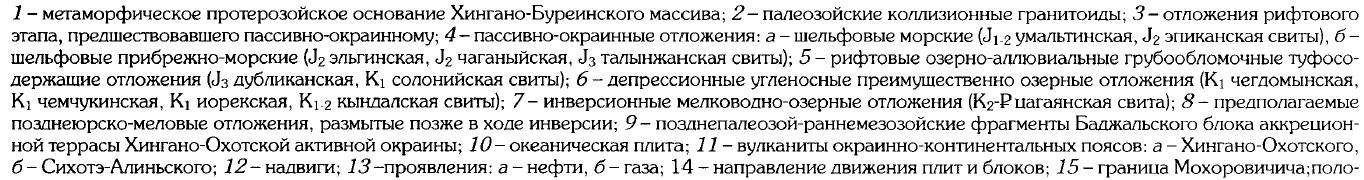

Рис. 1. Тектоническая схема Верхне-Буреинского НГБ:

Об инверсионном этапе (плитной стабилизации) западной части Верхне-Буреинской впадины свидетельствуют длительные перерывы в осадконакоплении и резко сократившаяся мощность отложений.

Длительное воздымание северной части Тypaнского блока Хингано~Буреинского микроконтинента привело к размыву депрессионных отложений в приразломных частях Кындалской и Центральной пологоскладчатой зон, а также всех Meловых отложений в восточной части бассейна. На этом этапе формирование морфологии впадины завершилось денудационными и локальными ocaдочными процессами.

Рис. 2. Основные этапы геодинамической эволюции Верхне-Буре инского НГБ:

Таким образом, Верхне~Буреинский

бассейн сложен верхнепалеозой~юрскими отложениями, образовавшимися в условиях пассивно-окраинного

режима, который в западной части бассейна в волжско~раннемеловое время сменился

рифтовым, в готерив-позднемеловое - депрессионным, а начиная приблизительно с маастрихта

- инверсионным.

Таким образом, Верхне~Буреинский

бассейн сложен верхнепалеозой~юрскими отложениями, образовавшимися в условиях пассивно-окраинного

режима, который в западной части бассейна в волжско~раннемеловое время сменился

рифтовым, в готерив-позднемеловое - депрессионным, а начиная приблизительно с маастрихта

- инверсионным.

Шеин В.С., Игнатова В.А. Геодинамика и перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов Дальнего Востока. - М.: ВНИГНИ, 2007. - 296 с. -ил. 74. - табл. 20

Следующий Бассейн: Верхнезейский