Класс Месторождения: Крупное

Тип Месторождения: Нефтегазоконденсатное

Местоположение:

Местность:

Стадия разработки: Добыча

Год открытия: 1977

Источник информации: РГФ-23

Метод открытия:

Площадь: 149.09 км²

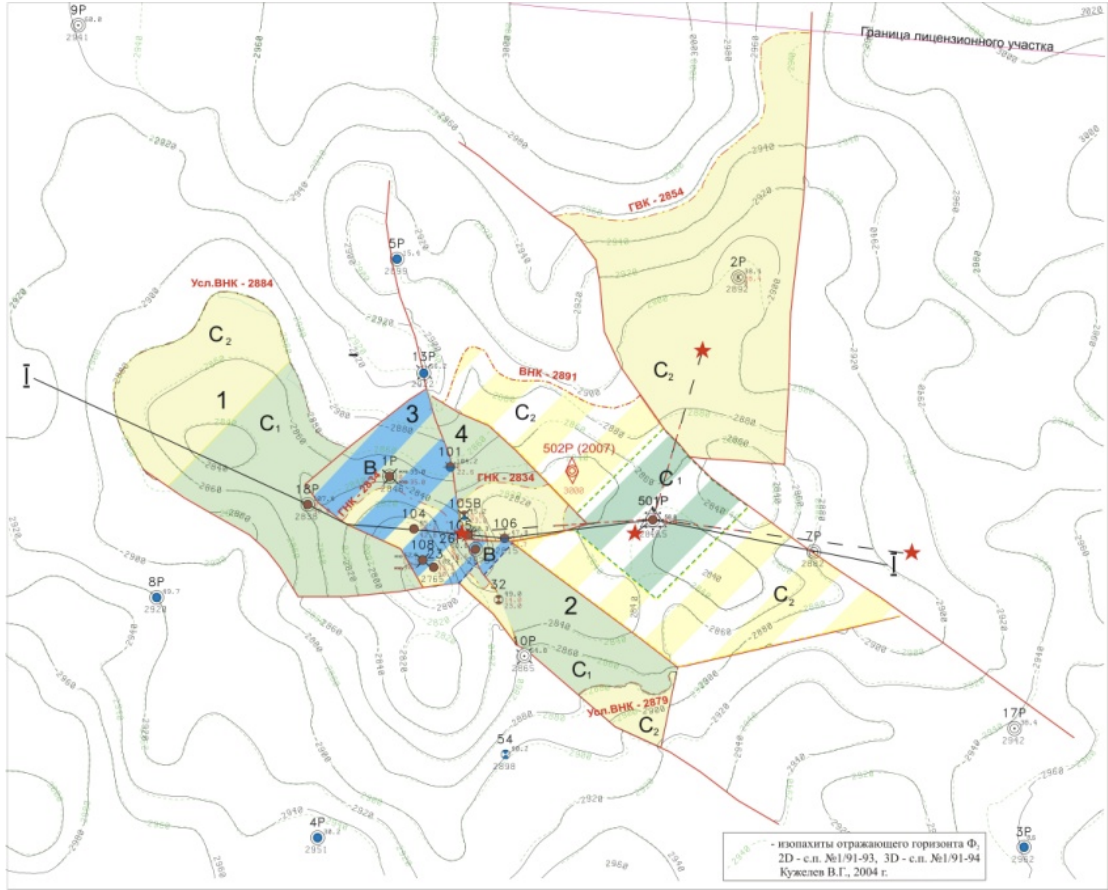

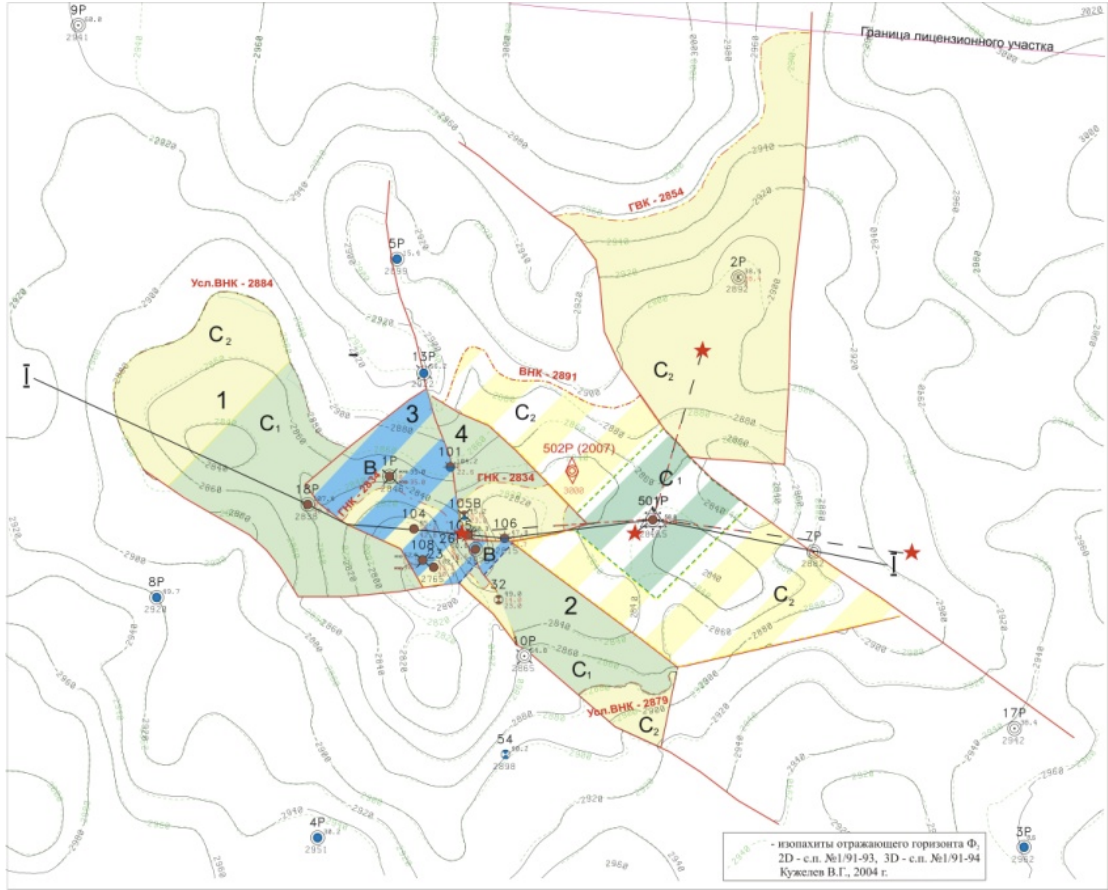

В 2006 году на Чкаловском нефтегазоконденсатном месторождении была пробурена разведочная скважина 501Р, расположенная в юго-восточном направлении от первооткрывательницы месторождения 1Р. При испытании карбонатных отложений был получен промышленный приток нефти и газа по пласту М1. На основании этого был осуществлен прирост запасов нефти по этому пласту по категориям С1 и С2 Чкаловское нефтегазоконденсатное месторождение (рис. 1) находится в южной части Александровского района Томской области в юго-восточном направлении от с. Александровское. Согласно нефтегазоносному районированию месторождение находится в юговосточной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции Васюганской нефтегазоносной области в Усть-Тымском нефтегазоносном районе. В геологическом строении месторождения принимают участие отложения палеозойского складчатого фундамента, перекрытые несогласно залегающими породами осадочного чехла. По кровле доюрских образований Чкаловское брахиантиклинальное поднятие имеет размеры 19 × 13,5 км и амплитуду 150 м. Поднятие разбито на ряд блоков тектоническими нарушениями с амплитудой до 20 м. По отражающему горизонту IIa (подошва баженовской свиты) Чкаловское месторождение приурочено к одноимённому поднятию, осложняющему северную часть Межозёрного вала – структуры II порядка. Межозёрный вал, в свою очередь, расположен в зоне сочленения трёх крупных тектонических элементов I порядка: Александровского свода, Средневасюганского мегавала и Усть-Тымской мегавпадины. Нефтегазоносность месторождения связана с двумя комплексами пород: верхнеюрским (терригенным) и палеозойским (карбонатным). Промышленно нефтеносным является пласт Ю1 1 , приуроченный к верхней части горизонта Ю1 васюганской свиты келловой-оксфорского возраста и газоконденсатонефтяным – пласт М1, выделяемый в зоне контакта мезозойских и палеозойских отложений. В последнем выявлено две нефтяных с газовой шапкой, две нефтяных и одна газоконденсатная залежи, приуроченные к самостоятельным блокам и связанные с карбонатными трещиноватыми и брекчированными коллекторами. После последнего пересчета запасов Чкаловского месторождения (2004 г.) для подтверждения прогноза расширения площади нефтегазоносности пласта М1, в восточном направлении от основных продуктивных блоков была пробурена разведочная скважина 501. Пласт М1 вскрыт на глубине 2932,8 м (а. о. –2849,5 м). Палеозойские образования вскрыты до глубины 3000 м (а. о. –2916,7 м). Признаки углеводородов в керне обнаружены до глубины 2977,2 м. По первичному описанию кернового материала кора выветривания представлена гравеллито-конгломератовой брекчией, сильно метаморфизованной и окремненной, брекчированной с микрокаверночками и неравномерной разнонаправленной трещиноватостью. По заключению геофизических исследований скважин (ГИС) она является неколлектором. Палеозойские отложения представлены доломитами, в разной степени окремненными, чаще микрокристаллическими, в различной степени трещиноватыми. По результатам геолого-геофизических и литологических исследований тип коллектора этих пород определен как порово- кавернозно-трещинный и кавернозно-трещинный.

В открытом стволе при испытании пласта М1 в интервале 2933–2947 м (а. о. –2849,7–2863,7 м) при средней депрессии 9,27 МПа за 4 мин открытого периода был получен приток газа c нефтью дебитом 584 м3/сут. Анализ устьевой пробы этого интервала показал, что отобранный газ по своему составу относится к попутному нефтяному, а проба нефти является типичной для данного месторождения и имеет ту же самую генетическую природу, что и пробы, отобранные на ранее пробуренных скважинах. При испытании второго интервала 2974–2999 м (а. о. –2890,7– 2915,7м) был получен приток (388,6 м3/сут) сильно газированной пластовой воды с пленкой нефти. При испытании в эксплутационной колонне в интервале 2968–2972 м (а. о. –2884,7–2888,7 м) получен приток нефти дебитом 106 м3/сут на 8 мм штуцере и 30 тыс. м3/сут газа на шайбе 8 мм. В этом же интервале были отобраны глубинные пробы нефти, анализ которых показал, что палеозойская залежь пласта М1, вскрытая скв.501, относится к нефтяной переходного состояния. На основании полученных положительных результатов осуществлен прирост запасов нефти по пласту М1.

Рис, Подсчетный план Чкаловского месторождения,

2007 г.

Обоснование подсчетных параметров и категорийности запасов нефти В районе скважины 501 запасы по пласту М1 приняты по категории С1 и ограничены на востоке граничным разломом блока, на севере, западе и юге граница проведена на расстоянии одной эксплутационной сетки (500 м) (рис.). Остальные запасы нефти в этом блоке приняты по категории С2. Полученные в результате прироста запасы подсчитывались объемным методом по формуле: Qн=Fн*Hнэф*Kп*Kн*ρн*b*Гф, где Fн – площадь нефтеносности, м; Hнэф – эффективная нефтенасыщенная толщина, м; Kп – коэффициент пористости, доли ед.; Kн – коэффициент нефтенасыщенности, доли ед.; ρн – плотность нефти, кг/м3 ; b – объемный коэффициент, доли ед.; Гф – газовый фактор, м3 /т. Площади прироста планиметрировались автоматически в программе CorelDrаw отдельно для участков с различными нефтенасыщенными толщинами по карте, представлявшейся в государственная комиссия запасов (ГКЗ) в 2004 г. и достроенной в новом нефтенасыщенном блоке района скважины 501. Эффективные нефтенасыщенные толщины определялись как средневзвешанные по площади отдельно по категориям. Скважиной 501 вскрыт и принят водонефтяной контакт (ВНК) на отметке а. о. –2891 м., который в свою очередь подтверждается керновым материалом, результатами испытаний и результатами ГИС. В этом случае на западе, юге и востоке рассматриваемый нефтеносный блок ограничен непроницаемыми разломами, на севере линией ВНК. Газонефтяной контакт (ГНК) был принят по аналогии с юго-западным участком залежи –2834 м.

Пористость и нефтенасыщенность были приняты по заключению промыслово-геофизических исследований

(ПГИ) скважины. Оценка общей пористости пласта М1 проводилось по нейтронному каротажу и гамма-гамма

плотностному каротажу. Для прироста была взята средняя пористость по этим двум методам, по причине

высокого газового фактора и, как следствие, значительной разнонаправленной погрешностью методов

исследований. Определение нефтенасыщенности проводилось по балансу пористости по следующей формуле:

Кн=(Кп

общ – Кп

бл)/ Кп

общ,

где Kн – коэффициент нефтенасыщенности, доли ед.

Кп

общ – коэффициент общей пористости, доли ед.

Кп

бл – коэффициент блоковой пористости, доли ед.

Плотность нефти, пересчетный коэффициент и газовый фактор определены в лаборатории геохимии

пластовых нефтей ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» по глубинным пробам. Коэффициент извлечения нефти

(КИН) по категории С1 и по категории С2 был принят по аналогии с остальными нефтеносными блоками залежи.

В результате осуществлённого прироста в блоке скважины 501 запасы по категории С1 увеличились в

целом по месторождению примерно на 20%, а по категории С2 – более чем в 2 раза. Таким образом, учитывая

положительные результаты, полученные при вскрытии палеозойских отложений скважиной 501Р, относительно

низкую разбуренность доюрского фундамента, а так же принимая во внимание тот факт, что пласт Ю1

практически полностью обводнен, следует сделать вывод о том, что пласт М1 в ближайшие годы нужно

рассматривать в качестве наиболее перспективного объекта для дальнейших геологоразведочных работ на нефть

и газ.

https://portal.tpu.ru/files/science/section7-07.pdf МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 501Р

О.А. Гашилова

Научный руководитель профессор Н.П. Запивалов

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

Следующее Месторождение: Хальмерпаютинское