Класс Месторождения:

Тип Месторождения: Газовое

Местоположение:

Местность:

Стадия разработки: Доразведка

Год открытия:

Источник информации: Росгеолфонд

Метод открытия:

Площадь: 235.84 км²

Мессояхское нефтяное месторождение

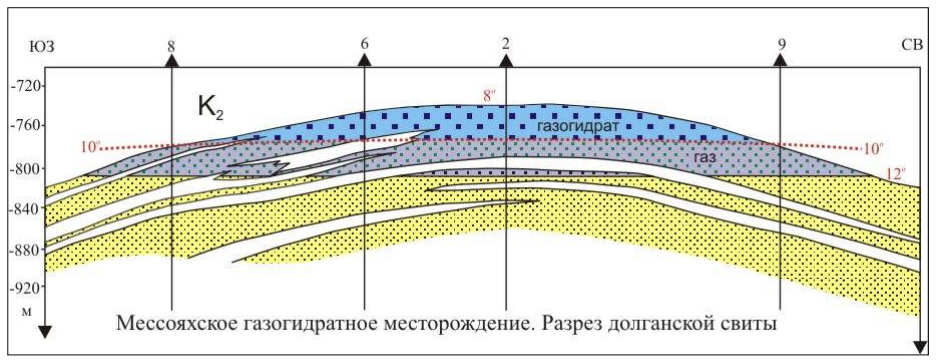

Мессояхское нефтяное месторождение расположено в 230 км западнее Норильска. Открыто в 1967г., разрабатывается с 1969 г. Размеры месторождения 107,5 км2. Месторождение приурочено к антиклинальному поднятию, осложняющему Мессояхско-Малохетский мегавал. Поднятие северо-восточного простирания, по кровлe сеноманского яруса его размеры 20x12 км, амплитуда 70м, поверкчеюрскому горизонту— 15x10, амплитуда 200м. Газоносны отложения альбасеномана (долгановская свита, пласт I), залегающие в сводовой части структуры на глубине 820 м. Продуктивная толща сложена песчано-алевритовыми породами с прослоями глин и известковистых песчаников. Толщина отдельных газонасыщенных прослоев от 0,4 до 33,4 м и суммарно по скважинам равна 12—45,5 м. Наиболее выдержана и монолитна нижняя часть разреза, а верхняя (кровельная часть сеноманского яруса) — более сложно построена, с частым чередованием прослоев. Открытая пористость песчаных пород от 18 до 32%, проницаемость от 0,1 до 1,1 мкм2, пластовое давление 7,5 МПа. Залежь газа массивная, водоплавающая, ГВК на отметке -805 м. Начальные дебаты газа от 3,1 до 180 тыс. м/сут. Низкая пластовая температура 12°С способствует интенсивному гидратообразованию. Режим работы залежи — упруго-водонапорный. Плотность газа 0,56. Состав газа: метана 98,8 %, углекислого газа 0,68%, азота 0,41—0,51%, гелия + неона 0,01—0,006 %. В настоящее время законсервировано. До консервации с начала разработки на месторождении добыто 10745 млн м3 газа. (Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных стран /Каламкаров Л.В. - Издательство Нефть и газ, Москва, 2005 г., 570 стр.)

Результаты оценок подсчета запасов газа Мессояхского месторождения

Разрез продуктивной толщи пласта Дл1 по выдержанности и мощности отдельных песчано-алевролитовых пластов в большинстве скважин весьма четко подразделяется на две литологические пачки: нижнюю и верхнюю. В верхней части разреза наблюдается чередование пластов-коллекторов с глинистыми породами - глинами и глинистыми алевролитами. Песчаники верхней пачки отличаются резкой литолого-фациальной изменчивостью, линзовидностью, полным выклиниванием и несопоставимостью разрезов даже в соседних скважинах, то есть на расстоянии в несколько сотен метров. Толщины отдельных песчаных пропластков меньше, чем в нижней пачке, и, как правило, не достигают 20 м. Нижнюю часть продуктивной толщи слагают песчано-алевролитовые породы с подчиненными глинистыми прослоями, не выдержанными по простиранию, что позволяет считать эту часть разреза единым резервуаром.

Геолого-физическая характеристика продуктивного пласта Дл1 представлена в таблице ниже.

.jpeg)

Залежь газа, приуроченная к верхней пачке (ВП). В пределах контура газоносности расположено 59 скважин и две - законтурные. Залежь пластовая сводовая, размеры 19,5×12 км, высота 74,2 м. ГВК принят на абс. отметке - 802 м. Коллекторские свойства по ГИС изучены по 60 скважинам. Среднее значение проницаемости 0.196 мкм2 (164 определения), изменяется в пределах 0.006 - 1.144 мкм2. Пористость варьируется от 15 до 34%, среднее значение 26% (165 определений). Для залежи характерно наличие многочисленных изолированных резервуаров, часть которых заполнена газом, часть - водой, а в некоторых из них имеются самостоятельные ГВК, не прослеживающиеся даже в соседних скважинах. Наличие газогидратов в верхней пачке предполагается на основании следующих факторов: получены дебиты газа с водой при испытании интервалов, залегающих выше абс.отм. - 770 м (табл. 2). Полученные притоки газа не имеют промышленного значения, составляют в среднем 14 тыс.м3/сут; по ГИС выделяются многочисленные водонасыщенные пропластки. По результатам бокового каротажа сопротивление некоторых песчаных пропластков ниже rкр. и соответствует воде; термодинамическая характеристика залежи (Тпл=120С, Рпл=7.4 МПа). Близость много-летнемерзлых пород отразилась на температурном режиме залежей. Температуры, измеренные термометрами при испытании разведочных скважин в продуктивном горизонте, варьируются в основном от 12 до 14 0С. Температурный градиент изменяется от 0.01 до 0.02 0С/м. Для отложений Западной Сибири характерно значение 0.03 0С/м.

Испытания скважин, вскрывших верхнюю часть разреза пласта Дл1

Залежь газа, приуроченная к нижней пачке (НП), отделяется от верхней пачки хорошо прослеживающейся алевритисто-глинистой толщей пород. Вскрыта практически всеми скважинами. Высокодебитные притоки газа из нижней пачки получены как в поисково-разведочных, так и в эксплуатационных скважинах. Дебиты газа изменяются от 286 (скв. 3) до 1440 тыс.м3/сут (скв. 152). Залежь массивная, имеет размеры 12.5×8.5 км, высота 45 м. Среднее положение ГВК залежи принято на абсолютной отметке - 805 м. Коллекторские свойства по ГИС изучены по 57 скважинам. Среднее значение проницаемости по керну 0.210 мкм2 (58 определений). Пористость по керну 27% (59 определений). Возможно, в подошвенной части присутствует маломощная оторочка тяжелой нефти, которая подстилается подошвенной водой. Наличие нефтяной оторочки в нижней пачке залежи предполагается на основании следующих факторов: нефтепроявления в керне (табл. 3); при испытании ряда скважин происходит вынос жидкой фазы (скв. 7, 109, 118, 160,123); по ГИС выделяются нефтенасыщенные пропластки. На начальном этапе эксплуатации месторождения считалось, что верхняя и нижняя пачки являются частями единой массивной залежи. В связи с этим в большинстве скважин перфорировали и испытывали совместно ВП и НП. Как показывают данные дебитометрии, притоки газа из таких скважин более чем на 80% получены за счет нижней пачки.

Динамика текущей добычи газа и пластового давления

При раздельном испытании скважин в верхней и нижней пачках наблюдается резкое различие в дебитах газа. Так, в ВП абсолютные дебиты газа не превышают 250 тыс.м3/сут (исключение скв. 111, где получено 726.7 тыс.м3/сут). В нижней пачке притоки газа редко меньше 500 тыс.м3/сут, самый большой дебит на месторождении получен из скв. 152 (1440 тыс.м3/сут). Это, возможно, связано с наличием в верхней пачке гидратной шапки. Таким образом, несмотря на большой объем геолого-промысловой информации (пробурено 11 разведочных и 50 эксплуатационных скважин), строение залежей долганской свиты до сих пор не ясно. Так, в кровельной части выделяется гидратная шапка, в подошве предполагается наличие маломощной оторочки высоковязкой тяжелой нефти. Исследовательских работ по уточнению геологического строения в последние годы не проводилось. Слабо изучены нижележащие меловые и юрские отложения. Пластовый газ Мессояхского месторождения по углеводородному составу относится к сухим газам. Основной компонент - метан (98-99%). Гомологи метана составляют сотые доли процента. Из негорючих компонентов в газе присутствуют: азот (0.117- 0.270%), углекислый газ (0.020-0.942%). Теплотворная способность - 7920 ккал/м3 (3314 Дж/м3). За период разработки месторождения состав газа практически не изменился.

Запасы газа на Мессояхском месторождении в 1968 г. поставлены на баланс и утверждены в ГКЗ СССР (Протокол 5429 от 05.07.1968 г.), подсчитаны Главным Тюменским геологическим управлением в объеме: по категории В - 24.8 усл.ед., по категории С2 - 19.4 усл.ед. (при подсчете запасов учитывался объем запасов гидратной шапки). В 1975 г. по результатам эксплуатационного разбуривания месторождения объем гидратной шапки был исключен из рассмотрения запасов газа и уточненные величины составили: по категории В - 19.8 усл.ед., по категории С2 - списаны. В опытно-промышленную эксплуатацию месторождение введено в 1969 г. на основании проекта ОПЭ, утвержденного РК ЦКР 20.08.68 г. (Протокол 30/68), сроком на 3 года (бескомпрессорная эксплуатация) с фондом скважин 49 единиц. В истории месторождения выделяется 2 периода консервации: 1978 - 1981, 1987- 1995 гг., а также периоды сезонной эксплуатации. С начала эксплуатации месторождения прослеживается падение пластового давления. В периоды консервации месторождения происходило восстановление пластового давления до уровня 6 МПа. Текущее пластовое давление составляет 5.2 МПа, что меньше начального пластового давления (7.4 МПа) на 2.2 МПа (30%).

В настоящее время Мессояхское месторождение находится на стадии падающей добычи. С начала разработки на месторождении добыто 12196 млн.м3, что составляет 62% начальных запасов газа. Дебиты неустойчивы и составляют 20-90 тыс. м3/сут. Добыча ведется 5 скважинами, из 61 скважины, пробуренных на месторождении. Основная причина выбытия скважин - обводнение и снижение забойного давления, что приводило к самозадавливанию скважин. Часть фонда была ликвидирована на начальном этапе разработки из-за отсутствия промышленного притока газа в процессе испытания. Скважины оказались пробуренными в зоне замещения коллекторов, часть скважин ликвидирована как малопродуктивные. В последние годы основными видами ГТМ являются консервация, расконсервация скважин и КРС. Разработка месторождения ведется на основании «Комплексного проекта разработки группы газовых и газоконденсатных месторождений Норильского промышленного района, на период до 2010 года». Проектные показатели по Мессояхскому газовому месторождению последние пять лет не выполняются. Основная причина - высокая выработка запасов, неравномерность отбора газа, основная часть скважин обводнена и ликвидирована, либо законсервирована. Анализ выработки запасов газа показал, что наблюдается несоответствие отборов газа и снижение пластового давления. Снижение пластового давления составляет 30% при текущем отборе 62%.

При подсчете запасов газа объемным методом были приняты следующие исходные данные: газогидратный контакт на а.о. -770 м, газонефтяной контакт на а.о. -805 м. При данных условиях объем запасов газа составил 30.8 усл.ед. Подсчет запасов объемным методом показал, что в сопоставлении с запасами, числящимися на Государственном балансе, превышение составляет 56%, но в то же время ниже запасов, утвержденных ГКЗ. Оценка дренируемых запасов методом падения пластового давления при условии газового режима показала, что расхождение составляет порядка 21% от запасов, числящихся на Государственном балансе. Следующий подход связан с оценкой дренируемых запасов по скважинам, а затем путем суммирования по объекту. В данном случае также отмечается расхождение величин запасов. Еще одна оценка запасов связана с настройкой трехмерной модели. Данная оценка показала, что наилучшая сопоставимость прослеживается с запасами, оцененными объемным методом. При настройке модели был заложен объем газа, соответствующий запасам, числящимся на Государственном балансе, но оказалось, что модельное пластовое давление снижается намного быстрее, чем фактическое. Поэтому объем запасов газа в модели стали увеличивать. Настроить пластовые давления удалось при запасах газа в объеме 33 усл.ед. Таким образом, необхо-димо проведение исследований для уточнения геологического строения залежей углеводородов, так как: расхождение в оценке запасов газа пласта Дл1 120% (19.7 усл.ед. - утвержденные, 44 усл.ед. - подсчитанные); возможно наличие оторочки тяжелой нефти; имеются перспективы открытия залежей нефти и газа в нижнемеловых (пласты Як, Мх, Сд, Нх) и юрских отложениях.

Все это открывает новые возможности для возрождения Мессояхского промысла. Дальнейшая эксплуатация месторождения предусматривает консервацию месторождения сроком на три года с целью уточнения строения залежи Дл1, наличия газовой гидратной шапки, а также поиска залежей углеводородного сырья в меловых и юрских отложениях. В дальнейшем предусмотрена расконсервация месторождения и эксплуатация скважин до минимального устьевого давления (Руст = 8 атм). Последний пересчет запасов производился в 1975 году. В результате эксплуатационного разбуривания месторождения запасы не подтвердились. Таким образом, вопрос о величине начальных и дренируемых запасов остается открытым. Это касается наличия или отсутствия природных газогидратов в долганской свите. Также невыясненным остается вопрос о присутствии в пласте нефтяной оторочки. Для решения данных вопросов на первом этапе необходимо бурение поисково-оценочной скважины в купольной части структуры глубиной 3200 м, с отбором керна из кровельной и подошвенной части пласта Дл1, проведение уплотняющей МОГТ и 3D сейсмики. Бурение скважины позволит также уточнить геологическое строение юрских и меловых отложений, а также определить промышленную значимость юрских отложений. На основе полученных данных, возможно, удастся уточнить геологическую модель строения залежи Дл1 (https://neftegaz.ru/science/development/332316-promyslovo-geologicheskie-osobennosti-messoyakhskogo-gazogidratnogo-mestorozhdeniya/)

Следующее Месторождение: Тэдинское