Профильный

разрез через девонские залежи

Профильный

разрез через девонские залежиКласс Месторождения: Уникальное

Тип Месторождения: Нефтяное

Местоположение:

Местность:

Стадия разработки: Добыча

Год открытия:

Источник информации: Росгеолфонд

Метод открытия:

Площадь: 434.26 км²

Туймазинское месторождение

Открыто 1937 (карбон), 1944 (девон) –первое месторождение «платформенного» типа.

-Разработка 1939 и 1945 гг.

-Асимметричная складка (запад 30’, юго-восток 3-4о), 40х20 км.

-В основании разреза 0-140 м терригенных пород венда.

-Промышленно продуктивны отложения «терригенного девона», известняки фамена-турне и песчаники бобриковского гор-та.

- Горизонты Д4и Д3образуют незначительные залежи.

- Залежи пластов Д2 (муллинский горизонт живета) и Д1 (пашийский горизонт) образуют этаж нефтеносности 60-65 м, 78% геологических и 88% извлекаемых запасов. Гидродинамически связаны.

- Переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, многочисленные замещения и слияния пластов.

- Пористость 20-22%, проницаемость 340-520 мД.

- Бобриковский горизонт –15% балансовых и 10% извлекаемых запасов. Большое количество литологических залежей размерами от 1 до n* 1000 гА.

-Залежи фамена приурочены к мелким рифовым постройкам (суммарные запасы не более 2 млн. т, турне –имеет площадное распространение (6 и 10% запасов). Дебиты до 5 т/сут.

Профильный

разрез через девонские залежи

Профильный

разрез через девонские залежи

- Средние суточные дебиты составляли 60-100 т.

- Первоначально была выбрана законтурная схема заводнения, позже залежи были разрезаны на блоки.

- Сообшаемость резервуаров Д1 и Д2 осложняет разработку, проводились работы по их разобщению – изоляция участков перетока путем разрезания залежей.

- На девонские объекты пробурено около 1 800

скважин.

- Выработанность – 94%, достигнутый КИН – 56% (самый большой в России среди крупных месторождений), проектный – 58%.

курс «НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ СНГ», Геология и нефтегазоносность ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО НГБ, С. В. Фролов, 2015

Туймазинское нефтяное месторождение открыто в 1937 г. по результатам геологической съемки 1933-35 гг. Первоначально были открыты залежи нефти в песчаниках бобриковского горизонта визейского яруса нижнего карбона и в известняках кровельной части кизеловского горизонта турнейского яруса также нижнекаменноугольного возраста. (Более подробно строение и разработка Туймазинского месторождения описаны в книге [13]).

В разработке находились два небольших участка в районах сел Нарышево и Туркменево на территории Башкортостана. Всего до открытия девонских залежей в 1944 г. пробурено немногим более 70 скважин. Добыча нефти из них составляла около 260 т в сутки. НИЗ разрабатываемых участков (по оценке 1943 г.) составляли около 23,5 млн. т. Основные по запасам залежи открыты в сентябре 1944 г. в песчаных пластах муллинского (верхи среднего девона) и пашийского (самая нижняя часть верхнего девона) горизонтов. Позднее была выявлена промышленная нефтеносность юго-западного окончания залежи в горизонте ДI на Александровской площади, являющейся продолжением Туймазинской площади и расположенной на территории Татарстана.

Разработка девонских залежей начата в 1945-46 гг., особенно интенсивно с началом контурного заводнения (1948 г.).

Туймазинское месторождение было первым месторождением "платформенного" типа, открытым в России. Как известно, этот тип отличается обширными размерами и, как правило, приурочено к пологим обычно брахиантиклинальным структурам с углами падения крыльев не более единиц градусов. Оно также приурочено к брахиантиклинали с пологим северо-западным (угол падения до 30°), и более крутым юго-восточным крылом (3-4°) (рис. 67).

>

>

В ядре структуры поверхность кристаллического фундамента образует выступ с глубиной залегания по замкнутой изогипсе -1550 м. Поверхность пород фундамента расчленена, выявлены отдельные локальные погружения и приподнятые участки с амплитудой 50 м.

Вдоль юго-восточного крыла структуры по крове терригенного девона наблюдается уступ с амплитудой более 100 м. По мнению ряда геологов Туймазинская структура начала формироваться еще в додевонское время и носит унаследованный в более позднее время (включая весь палеозой) характер развития. Это хорошо прослеживается по всем стратиграфическим комплексам разреза месторождения, хотя и с некоторым затуханием амплитуды. Так, если по кровле терригенного девона амплитуда структуры составляет около 60 м, то по нижнему карбону она меньше - около 50 м, еще меньше в более высокозалегающих горизонтах. Размеры структуры составляют 40х20 км.

Осадочная толща в пределах месторождения представлена отложениями докембрийского и палеозойского возраста. Первые из них - терригенные отложения венда – развиты не повсеместно и представлены аргиллитами, алевролитами и песчаниками мощностью от 0 до 137 м, встречающиеся обычно в пониженных участках структуры фундамента. Палеозойский комплекс отложений охватывает время от эйфельского яруса среднего девона до казанского яруса верхней перми.

Большая часть осадочной толщи сложена карбонатными породами. Выделяются три терригенных толщи: девонская, нижнекаменноугольная и пермская.

Девонская терригенная толща залегает в основании осадочного чехла либо на кристаллическом фундаменте, либо на вендских отложениях. Общая мощность этой основной продуктивной толщи достигает 156 м, в которой выделяются пять пачек песчаников – ДI, ДII, ДIII, ДIV и ДV (сверху вниз) (рис. 68).

>

>

Пласты песчаников ДV залегают в нижней части терригенной толщи девона и относятся к эйфельскому ярусу. Мощность пласта песчаника составляет 0-6 м. Повсеместно он водоносен. Пласты песчаников ДV перекрываются пачкой известняков кальцеолово-бийского горизонтов эйфельского яруса. Этот пласт является надежным репером "нижний известняк". Выше отложения эйфельского яруса перекрываются песчано-аргиллитовой пачкой живетского возраста. В этой пачке выделены два песчаных горизонта - ДIV и ДIIІ. Первый из них (пласты ДIV) относится к воробьевскому и ардатовскому горизонтам. В этом горизонте на месторождении имеется небольшая залежь на юго-западной части структуры (Александровская площадь). Мощность песчаников 0-17 м. Песчаники горизонта ДIII развиты также довольно широко. Выявлено 3 небольших залежи на северной части месторождения. Как правило, они расчленяются на 2 пласта и зачастую замещены алевролитами и аргиллитами.

Разрез старооскольского надгоризонта завершается пластом известняка небольшой мощности (1,2-5 м). Этот пласт является региональным репером "средний известняк".

В кровле живетского яруса залегают аргиллиты, алевролиты и песчаники муллинского горизонта. В средней его части почти повсеместно развиты песчаники продуктивного горизонта ДII, одного из двух основных нефтеносных горизонтов. Зачастую в этом горизонте выделяется два пласта песчаников, разделенных аргиллитами небольшой мощности (1-4 м). Нижний, индексируемый как ДI, - основной мощностью до 20-24 м, и верхний, индексируемый как ДII - верхний. Нефтенасыщены на значительной части Туймазинской структуры. Зачастую оба пласта сливаются в один.

На большей части месторождения в кровле муллинского горизонта залегает пласт так называемого "черного известняка" мощностью 0-2 м, являющегося также хорошим репером при расчленении и корреляции разрезов. На небольших участках месторождения этот известняк размыт и песчаники нижней части горизонта ДI залегают непосредственно на песчаники ДII.

Отложения среднего девона перекрываются осадками франского яруса. В основании яруса залегает пачка терригенных пород пашийского горизонта, включающая пласты песчаников, аргиллитов и алевролитов. В пашийском горизонте выделяется продуктивный горизонт ДI - основной по запасам объект разработки месторождения. Этот горизонт на большей части площади месторождения подстилается пластом аргиллитов и перекрывается пластом аргиллитов также небольшой мощности.

В самом продуктивном горизонте выделяется 5 пластов, индексируемых по аналогии с другими месторождениями Урало-Поволжья как ДI-а, ДI-б, ДI-в, ДI-г и ДI-д (сверху вниз). В разрезах многих скважин эти пласты сливаются друг с другом в самых разных сочетаниях. Чаще наблюдаются слияния пластов ДI-в и ДI-г. Песчаники пласта ДI-д развиты в зонах размыва нижней части пашийского горизонта и, как уже отмечалось, в отдельных случаях залегают на песчаниках муллинского горизонта. Пласты ДI-а и ДI-б развиты не повсеместно и зачастую замещены непроницаемыми породами.

Мощности пластов песчаников пашийского горизонта изменяются от 0 до 27 м., иногда песчаники замещены полностью алевролитами и даже аргиллитами. В целом можно отметить увеличение общей мощности на юго-восточном крыле структуры.

Отложения пашийского горизонта перекрываются аргиллитами кыновского горизонта, в основании которого залегает пласт известняка небольшой мощности (до 2,0-2,5 м). Этот пласт является региональным репером - "верхний известняк". Мощность кыновских аргиллитов составляет 25-32 м.

Кыновские аргиллиты завершают терригенную толщу девона и выше разрез состоит из карбонатных пород верхнего девона франско-фаменского ярусов, а также турнейского яруса нижнего карбона. В этой части разреза имеются нефтенасыщенные карбонатные породы верхнего фамена, в которых насчитывается несколько десятков мелких залежей.

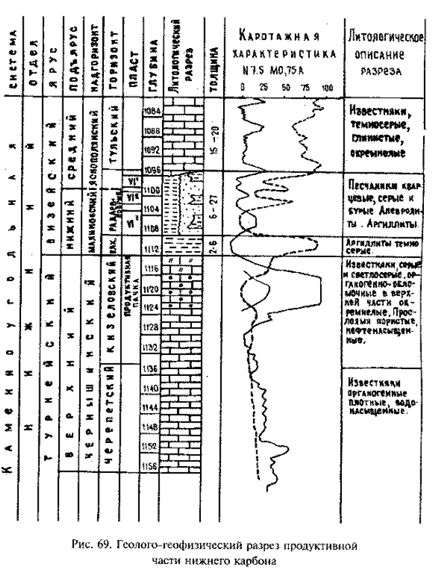

K верхней части турнейского яруса приурочена промышленная нефтеносность практически на всей площади месторождения. Коллекторами являются пористые известняки мощностью до 12 м. На эти известняки налегает пачка терригенных пород визейского яруса нижнего карбона (бобриковский горизонт). Сложен горизонт аргиллитами, алевролитами и песчаниками. Выделяются три песчаных пласта: VI-1, VI-2 и VI-3 (рис. 69). Развиты они пятнами, выклиниваются и замещаются на небольших расстояниях, мощность достигает 20 м и более. На отдельных участках они сливаются между собой. Отложения бобриковского горизонта являются по величине запасов третьим объектом разработки.

>

>

Выше разрез в целом сложен карбонатными породами вплоть до кунгурского яруса. Начиная с осадков кунгурского яруса в разрезе вскрываются терригенные отложения. Формирование залежей в ДI и ДII определяется главным образом структурным фактором, отмечается существенное влияние и литологии, особенно в ТТНК.

Залежи в ДIV, ДIII, ДII и ДI - структурные, сводовые. Литологический фактор определяет положение контуров в верхних пластах продуктивных горизонтов ДI и ДII. Более заметно влияние литологии на формирование залежей в бобриковском горизонте, где значительная их часть - литологически замкнутые. Залежи имеют различные размеры. В основном объекте разработки - горизонте ДI - залежь практически единая, объединенная общим контуром нефтеносности. Размеры ее составляют 30х5-7 км. Конфигурация контуров сложная, имеются обширные водонефтяные зоны, особенно на северо-западном крыле структуры.

Залежь ДII также имеет обширную водонефтяную зону, в которой находится более половины запасов. ВНК изменяется по площади в незначительных пределах - от -1484 до -1489 м. Отметка ВНК в ДI и ДII единая, что свидетельствует об их гидродинамической связи.

Залежи фаменского яруса приурочены, по всей видимости, к мелким рифовым постройкам.

Залежи турнейского яруса сводовые, пластовые. Выделяется одна обширная и множество мелких залежей, отличающихся размерами и ВНК. Основная залежь охватывает практически всю Туймазинскую структуру. ВНК от -970 и -975 м.

Кроме того, около двух десятков залежей небольшого размера располагаются на юго-восточной и северо-западной частях месторождения. ВНК этих залежей колеблется на отметках от -967 до -985 м.

Залежи в пластах бобриковского горизонта имеют различные размеры от 1,0 до нескольких тысяч гектаров. Многие из них литологические или структурно-литологические. Отметки ВНК также различны: от -955 до -967 м.

Продуктивность скважин, работающих с разных объектов, различается в очень широких пределах. Дебиты нефти девонских скважин достигали до 500 т/сутки и более, хотя в среднем по всему фонду составляли в безводный период 55-60 т/сутки. Дебиты нефти скважин, работающих с бобриковского горизонта, достигали 150 (при средней 15-20) т/сутки. Дебиты скважин турнейского и фаменского ярусов обычно низкие и не превышают 5 т/сутки.

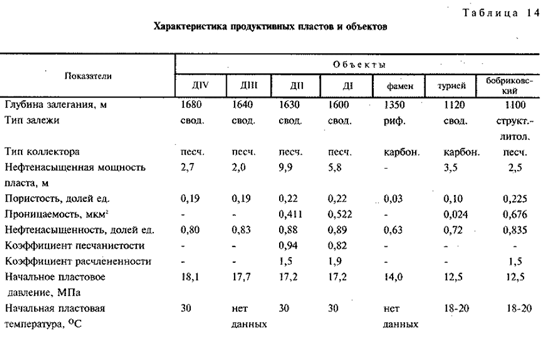

Коллекторские и фильтрационные свойства пород и флюидов изучали, как по образцам керна, так и инструментально, а также по материалам ГИС с различной детальностью (табл. 14).

>

>

Пористость и проницаемость песчаников ДI и ДII изучены достаточно полно и составляют: пористость ДI - 20-22% (по пластам), проницаемость - 0,344-0,522 мкм2. Пористость и проницаемость наибольшая в песчаниках ДIв+г, наименьшая - в ДIа, ДIб. Пьезопроводность (в нефтяной части) в ДI составляет 12200 см/сек. Пористость песчаников горизонта ДII примерно такая же, как и ДI, - 21-22%, средневзвешенная проницаемость - 0,411 мкм2 (по основному пласту) и 0,26 по ДII-верхнему.

Нефтенасыщенность ДII составляет 0,88-0,90 (в среднем по пластам), определялась по ГИС и образцам керна, в том числе по 4 скважинам, пробуренным на нефильтрующемся растворе.

Нефтенасыщенность ДI в верхних пластах составляет 0,86-0,87, в основных - 0,89, т.е. практически одинаковая с ДII.

Пористость карбонатов турнейского яруса (средневзвешенная по керновым определениям и по материалам ГИС) составляет всего 10%, проницаемость от 0 до 0,065 мкм2, в среднем 0,024 (по образцам керна) и несколько выше по промысловым исследованиям - 0,143 мкм2, что свидетельствует о наличии трещиноватости.

Нефтенасыщенность известняков меньше, чем песчаников, и колеблется от 0,55 до 0,89, при средней - 0,72.

Пористость песчаников бобриковского горизонта зависит от содержания глинистого материала и составляет в среднем около 22%, хотя разброс крайних значений очень велик (от 12 до 25%).

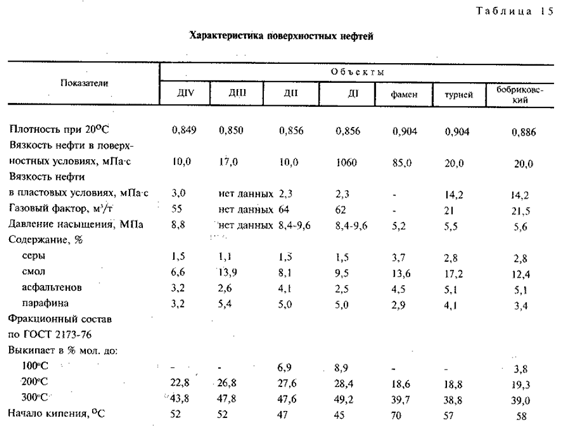

Проницаемость песчаников в среднем по толще 0,676 мкм2. При пористости менее 13% песчаники не являются коллекторами. Нефтенасыщенность песчаников в среднем 0,84. Характеристика нефтей представлена в табл. 15.

>

>

Нефти девонских горизонтов схожи между собой и в пластовых условиях характеризуются следующими свойствами: плотность 0,803 г/см3, вязкость при пластовой температуре (30-400C) и давлении насыщения в горизонте ДI - 2,28-2,59, ДII - 2,54-2,78 и ДIV -3,05 мПа*с.

Давление насыщения нефти по залежи горизонта ДI меняется в довольно широком диапазоне - от 8,4 до 9,6 МПа, на своде структуры оно имеет более высокие значения.

Содержание редких газов незначительное.

Пластовые воды продуктивных горизонтов представляют собой метаморфизированные рассолы хлоркальциевого типа (табл.16). Общая минерализация в нижнем карбоне достигает 250, в девоне - до 280 г/л. Соли в растворе представлены практически только хлоридами, с преобладанием хлорида натрия. Воды горизонтов ДI и ДII практически идентичные. Содержание хлорида натрия составляет 62-65%. Содержание попутных микрокомпонентов составляет: калия - до 1,5 г/л, йода - до 4, аммония - 160-170, бария - до 100, стронция - 100-500 мг/л; особенно высоко содержание в девонской воде брома - до 1,2 г/л.

>

>

Характеристика нефтяного газа приведена в табл. 17.

>

>

Состав газов обоих горизонтов практически одинаков - в них нет сероводорода. Газы жирные, с относительно высоким содержанием азота. Газонасыщенность до 62 м3/т. Редких газов мало, газовой шапки нет.

Объекты разработки были выделены по мере выявления нефтеносных толщ.

В 1937 году, когда были известны лишь залежи в терригенном нижнем карбоне и карбонатном турнейском ярусе, четкого разделения между ними не было: часть скважин эксплуатировала раздельно один из горизонтов, другая часть - оба пласта совместно.

После открытия девонских залежей в принципиальных и предварительных схемах разработки была предусмотрена раздельная эксплуатация горизонтов ДI и ДII. Позднее (1955-59 гг.) было установлено предполагаемое гидродинамическое единство обоих горизонтов. Однако, учитывая наличие аргиллитовых пластов между песчаниками двух горизонтов на подавляющей части площади, было решено сохранить их раздельную разработку. Сложнее решался вопрос о разработке терригенного и карбонатного нижнего карбона. Реально сложилось так, что в первую очередь в разработку вводились более высокопродуктивные залежи терригенного нижнего карбона. В большинстве скважин этот объект полностью обводнился. Продуктивные отложения турнейского яруса отделены от вышележащих песчаников бобриковского горизонта пластом аргиллитов небольшой мощности - в отдельных случаях до 2 м. Надежных методов изоляции вышележащих высокопродуктивных обводнившихся пластов пока нет. Поэтому проблема разработки турнейского низкодебитного объекта в таких скважинах полностью пока не решена. На Туймазинской площади проектными документами была предусмотрена совместная эксплуатация этих двух объектов с раздельной закачкой воды. Однако и такая рекомендация проблему не решает, так как опережающая выработка запасов верхнего объекта сохраняется.

Залежи фаменского объекта самостоятельной системы не имеют и разрабатываются за счет возврата обводнившихся скважин терригенного девона.

Определенные трудности возникли и при разработке каждого из девонских пластов. Выявилось запаздывание в выработке запасов верхних (ДIа и ДIб) пластов горизонта ДI. Изоляция нижележащих пластов из-за небольшой мощности (2 м и менее) аргиллитовых пластов также не всегда возможна.

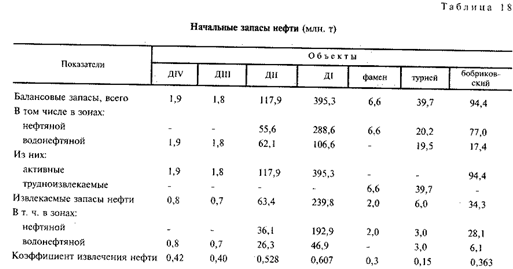

Начальные запасы нефти по последнему подсчету (утвержденных ГКЗ или числящихся на балансе ВГФ) приведены в табл. 18.

>

>

Проектирование разработки залежей ДI и ДII (двух основных объектов) неразрывно связано и поэтому излагается совместно. Оба этих объекта открыты одновременно одной скважиной, нефть получена с разницей в 1 год: в 1944 - из ДII и в 1945 года - из ДI. Первые же разведочные скважины показали, что залежи нефти в этих объектах имеют огромную площадь и запасы. Ввод их в разработку по традиционной в те годы плотности разбуривания (2-4 га/скв.) мог затянуться на многие годы. Опробование первой же скважины показало, что режим работы пласта также отличается своеобразием - быстрым снижением пластового давления и слабой активностью контурных вод. Уже в декабре 1945 г. Г. К. Максимович в докладной записке Наркому нефтедобывающей промышленности предложил разрабатывать девонские залежи с применением законтурного заводнения при редкой сетке разбуривания. Этот факт имеет принципиально важное значение, так как этим предложением положено начало революционным переменам в науке и практике разработки нефтяных месторождений в стране. Принципиальное значение имеет также и то обстоятельство, что применение заводнения продуктивных пластов предлагалось с самого начала разработки месторождения.

Для проектирования разработки Туймазинского месторождения в 1945 г. приказом Наркома создано проектно-исследовательское бюро при Московском нефтяном институте. В том же году была составлена "Предварительная схема разработки пласта ДII (девон)", в 1946-47 гг. - "Система разработки первого девонского горизонта Туймазинского нефтяного месторождения". В основу этих проектных документов были заложены материалы по 16 пробуренным на девон скважинам. По этим проектам намечалось следующее:

1. Раздельная разработка горизонтов ДI и ДII.

2. Поддержание пластового давления выше давления насыщения путем закачки воды в законтурную область залежей.

Нагнетательные скважины намечалось располагать по внешнему контуру нефтеносности при удалении от первого ряда добывающих скважин на 5-6 км на северо-западном и на 0,6-1,5 км на юго-восточных крыльях структуры.

3. Разработку залежи в ДII осуществлять двумя кольцевыми батареями добывающих скважин, расположенными внутри контура сплошной нефтеносности, с последующим разбуриванием центральной части залежи.

В обеих схемах рассматривалось несколько вариантов разбуривания залежей, отличающихся плотностью разбуривания и числом рядов.

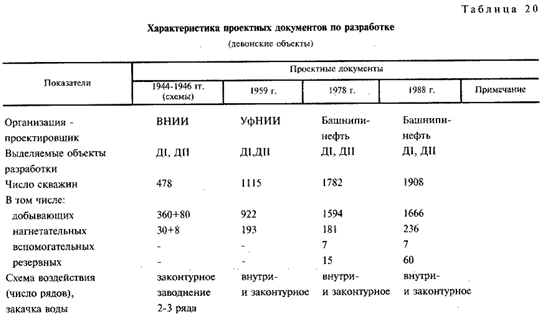

Основные положения, принятые при составлении схем разработки ДI и ДII, отражены в табл. 19.

>

>

Залежь горизонта ДІ рекомендовалось разрабатывать только тремя батареями скважин с последующим возвратом скважин ДII, расположенных внутри этой сетки (рис. 70).

>

>

В утвержденном варианте разработки ДII предусматривалось бурение 80-90 скважин при плотности сетки около 19 га/скв. с текущим уровнем добычи нефти 5000 т/сутки.

В предварительной схеме разработки залежи варианта ДI были приняты следующие основные положения:

1. Скважины располагаются рядами с целью равномерного стягивания контура.

2. Сводовую часть залежи в ДI разрабатывать возвратом скважин с ДII.

3. Расстояние между нагнетательными скважинами не менее 1 км.

4. Давление нагнетания воды - 4 МПа.

Всего рассмотрено 12 вариантов расположения добывающих скважин при числе рядов 3, 6, 10 и 16 и расстояниях между скважинами в рядах 250, 500 и 1000 м. Число нагнетательных скважин - от 20 до 45.

Проектные решения сводились к следующему. Расчетное число добывающих скважин -360. Расстояние между скважинами в ряду 400, между рядами - 500 м. Число рядов - 7. Число нагнетательных законтурных скважин - 30. Суточная добыча нефти 18600 т/сутки (6,8 млн. т в год), при среднем дебите - 56 т/сутки.

На первом этапе добывающие скважины размещались на северо-западном крыле тремя батареями, на юго-восточном - двумя. Разбуривание последующих рядов предусматривалось после отключения ранее пробуренных рядов (при обводнении скважин на 50%).

При составлении схем разработки руководством Башнефтекомбината предлагалось производить разбуривание залежей обоих объектов по всей нефтяной зоне по треугольной сетке с расстоянием между скважинами 432 м, но предложения не были приняты.

В процессе реализации этих решений выяснилось, что первые представления о геологическом строении месторождения сильно отличаются от реальных. Прежде всего, площадь залежи в горизонте ДI оказалась вдвое больше, так как была открыта т. н. Александровская площадь, объединенная с основной Туймазинской единым контуром. Кроме того, значительно большей оказалась площадь водонефтяной части залежи на северо-западном крыле (рис. 71). Поэтому в 1950 г. принято решение о вводе в разработку Александровской площади. Расположение добывающих скважин (плотность разбуривания) выбрано аналогично с основной площадью (500х500 м).

>

>

Характеристика проектных документов приведена в табл. 20.

>

>

>

>

В 1951 году в г. Октябрьском состоялась выездная сессия технического совета Миннефтепрома, на которой рассматривалось состояние разработки месторождения. Были отмечены следующие недостатки:

1. Не производится регулирование скорости продвижения контуров нефтеносности.

2. Плохо вырабатываются запасы водонефтяных зон.

3. Неудовлетворительно идет выработка запасов отдельных пропластков.

На этой сессии впервые было высказано предположение (И. Г. Пермяков) о наличии гидродинамической связи между горизонтами ДI и ДII. Основные разногласия на сессии возникли именно по этому вопросу. Ряд специалистов и ученых (Т. М. Золоев, Н. К. Михайловский, А. А. Трофимук) отрицали вероятность перетока. Другая группа (М. В. Мальцев, И. Г. Пермяков) считала, что такая связь между горизонтами имеется. В результате принято решение о необходимости более детального изучения этого вопроса.

Особо следует отметить решение НТС о необходимости разбуривания ВНЗ Александровской площади. Это решение имело принципиальное значение, так как впервые в практике признавалась необходимость самостоятельной разработки подобных зон. В проектных же документах предполагалось вытеснение нефти из этих зон в центральную часть залежи. В 1954 г. северная часть ВНЗ Александровской площади введена в разработку, причем она была отрезана разрезающим рядом внутриконтурных нагнетательных скважин от основной залежи.

В 1953 году И. Г. Пермяков вновь поднял вопрос о наличии перетоков из ДII в ДI и предложил разрезание залежи горизонта ДI на 5 блоков. В том же году он впервые высказал мнение о нереальности требования равномерного стягивания контуров нефтеносности, предусмотренного схемами разработки. К тому времени был накоплен фактический материал, доказывающий, что это требование недостижимо.

В 1954-55 гг., по предложению ВНИИ, были отсечены для самостоятельной разработки ряд участков на юго-восточной части залежи ДI (блоки 8, 12, 7) (рис. 72).

>

>

В результате разбуривания Александровской площади и прилегающих с юго-востока участков число добывающих скважин к 1954 г. превысило проектное (482 против 325). Система законтурного заводнения была освоена практически полностью.

Однако, наряду с этим, все более ощутимым становился переток воды из ДIIв ДI, в центре залежи ДI происходило стихийное, нерегулируемое заводнение.

В результате анализа состояния разработки ВНИИ предложил внутриконтурное заводнение в зонах предполагаемого слияния ДI и ДII (рис. 73). УфНИИ и трест "Туймазанефть" выступили против внутриконтурного заводнения и предложили ряд мер по совершенствованию системы заводнения:

1. Сгустить сетку нагнетательных скважин по контуру ДI, сократив расстояние между ними до 200-250 м.

2. Перенести фронт нагнетания там, где он сильно удален от контура.

3. Внутриконтурное заводнение и разрезание центра залежи неприемлемы. Надо форсировать развитие глубоких заходов воды.

При рассмотрении состояния разработки на техсовете МНП (г. Октябрьский, февраль 1955 г.) было решено:

1. …Основа разработки - законтурное заводнение.

2. ВНИИ составить генсхему возможного разрезания залежи ДI отдельные площади…

3. В зонах перетока … пробурить оценочные скважины…

6. …Признать нецелесообразным более быстрое стягивание контуров в зонах высокой проницаемости.

8. …Передать УфНИИ контроль за разработкой… месторождения. В соответствии с этим решением проектирование и авторский надзор за разработкой Туймазинского месторождения в дальнейшем осуществлял УфНИИ (ныне Башнипинефть).

>

>

Необходимо отметить, что девонские залежи месторождения разрабатывали длительное время по схемам и проектам, составленным раздельно по Туймазинской и Александровской площадям, а также по отдельным участкам. Единого документа, регламентирующего разработку месторождения в целом, не было.

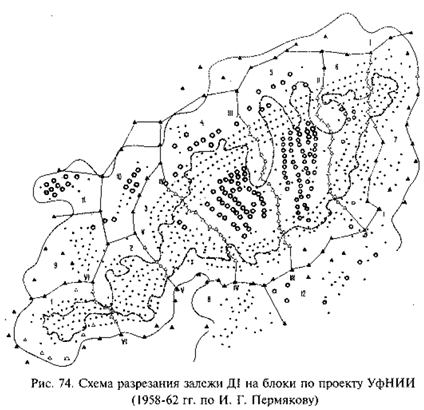

В феврале 1956 г. Центральная комиссия по разработке нефтяных месторождений МНП заслушала сообщение ВНИИ о генеральной схеме доразработки Туймазинского месторождения на 1956-60 гг. ВНИИ рекомендовал внутриконтурное заводнение по зонам перетока на двух участках (рис. 74). Генсхема ВНИИ принята за основу с некоторыми уточнениями и изменениями. В частности, заводнение в центре залежи признано преждевременным.

>

>

К этому времени было установлено 5 зон перетоков из ДІІ в ДI. УфНИИ в 1956 г. предложил разбурить центр залежи и начать внутриконтурное заводнение по двум линиям. Предлагалась совместная эксплуатация обоих объектов с предварительным разбуриванием центральной части залежи по редкой сетке и т. д.

В марте 1958 г. на заседании горно-геологической секции Башсовнархоза с участием ВНИИ и УфНИИ рассмотрены предложения обоих институтов. УфНИИ поручено составление комплексного проекта доразработки месторождения, в котором рекомендовалось предусмотреть ввод в разработку центра и водонефтяной зоны северо-западного крыла залежи ДI. В то же время решено начать внутриконтурную закачку воды в центре залежи. Предварительная схема такого заводнения была составлена уже в 1958 г., но, хотя была согласована и принята, реализована не была. В том же году УфНИИ составил принципиальную схему частичного разрезания залежи ДI, которая, хотя и была принята ПО "Башнефть", встретила резкие возражения со стороны руководства треста и некоторых специалистов объединения.

В 1958-59 гг. УфНИИ составлен проект доразработки месторождения. Главным условием для любого варианта было достижение уровня добычи нефти в 31,5 тыс, т/сутки (11,9млн. в год) и поддержание его в течение 7 лет (1959-65 гг.). В проекте рассматривалось 4 варианта разработки.

В варианте 1 предусматривалось продолжение существующей системы в первые 13-15 лет с последующим переносом фронта нагнетания и постепенным освоением внутриконтурного заводнения в зонах перетока.

В варианте II учитывались предложения ВНИИ и УфНИИ по внутриконтурному заводнению с разрезанием залежи на 5 полей.

III вариант отличался от варианта II уровнем добычи нефти (40,0 тыс. т/сутки).

IV вариант предусматривал ряд мер по совершенствованию варианта I и являлся практически промежуточным между I и II. В нем, в частности, предполагалось разрезание Александровской площади по центру, отчленение всей Александровской площади от Туймазинской и разрезание по центру залежи ДI.

К реализации предлагался III вариант. Основные преимущества этого варианта заключались в следующем:

1. Уровень добычи нефти выше (40,0 тыс. т/сутки).

2. Имеет самый короткий срок разработки.

3. Меньшие объемы отбора и закачки воды.

При рассмотрении проекта в Башсовнархозе все четыре варианта отклонены. УфНИИ и тресту "Туймазанефть" поручено составление нового, пятого варианта, обеспечивающего сохранение в течение возможно длительного времени уровня добычи 31,5-32,0 тыс. т/сутки. В части системы разработки рекомендовано сохранить законтурное заводнение с одновременным вводом в разработку сводовой части залежи. В 1960 г. этот вариант был проработан. Расчеты показали, что он позволяет поддерживать запланированный уровень добычи нефти в течение 7 лет. Вариант был принят Башкирским Совнархозом (1961 г.), но при рассмотрении в Главном управлении нефтяной и газовой промышленности ВСНХ в него были внесены столь существенные изменения, что он практически отпадал.

УфНИИ было предложено рассмотреть вариант ускоренной разработки с внутриконтурным заводнением. Был рассмотрен вариант VI, в основу которого заложены технологические решения третьего варианта разработки. Уровень добычи по варианту VI составил 35,0 тыс. т/сутки в течение 5 лет. Предусматривалось разрезание залежи ДI по 4 линиям. Этот вариант и был принят к реализации (распоряжение Совмина РСФСР от 05.04.1962 г.).

Реализация проекта осуществлялась со значительными отклонениями во времени. В частности, бурение скважин и освоение внутриконтурного заводнения отставало на 2-3 года. В тоже время, отдельные положения проекта начали внедрять с 1959 г. (закачка воды в отдельные внутриконтурные скважины, бурение части скважин). Интенсификация разработки позволила резко увеличить добычу нефти до 13,9 млн. т и удерживать этот уровень в течение 6 лет (до 1967 г.).

Начиная с 1966 г. начались существенные отклонения фактических показателей от проектных. Прежде всего это касается обводнения продукции (рис. 75). Постепенно эти отклонения нарастали. В 1980 г. при расчетной обводненности 63% фактическая составляла более 90%. Такая разница объясняется несовершенством методики расчетов этого параметра.

>

>

Переломным моментом в истории разработки Туймазинского месторождения стал 1967 год. В конце года произошло внезапное падение добычи нефти. Несмотря на предпринятые меры, добыча продолжала снижаться. Это было совершенно неожиданным не только для производственников, но и для ученых. Причины неуправляемого снижения добычи рассматривали неоднократно в 1967, 1968 и 1969 гг. различные комиссии. Однако все прогнозы дальнейшего хода событий не подтверждались. Темпы падения добычи оказались непредсказуемыми. В 1968 г. добыча нефти сократилась почти на 19%. Продолжалось интенсивное обводнение продукции (более чем 9% в 1968 г.). В 1969 г. добыча сократилась уже на 28,8%.

УфНИИ поручено составить проект разработки, который был выполнен в 1968 г. В нем рассматривались 3 варианта разработки.

Вариант I (базовый) сохранял существующую систему разработки. Остальные варианты отличались различной интенсивностью развития системы заводнения и числом выделяемых для самостоятельной разработки отдельных блоков. К внедрению предлагался I вариант. При рассмотрении в МНП этот проект не был принят, а институту рекомендовалось доработать его, предусмотрев бурение в ВНЗ, отключение скважин и т. д.

В 1970 г. проект после доработки вновь рассмотрен, но из-за продолжающихся существенных отклонений проектных показателей от реальной ситуации не был принят.

В 1975 г. составлен новый проект, в котором предусматривались следующие технологические меры по совершенствованию системы разработки:

1. Дальнейшее развитие воздействия на пласты верхней пачки в самостоятельную систему заводнения.

2. Бурение новых 117 добывающих и 25 нагнетательных скважин.

Кроме базового варианта, в котором рассмотрена перспектива существующей системы, в проекте рассчитаны еще два различающихся, в основном, числом проектных скважин для бурения или освоения под нагнетание.

Рекомендован III вариант, впоследствии дополненный с учетом замечаний ЦКР МНП, он и был утвержден в 1978 г. с дополнениями. Однако уже через год фактические показатели начали отклоняться от проектных. Добыча нефти оказалась ниже (в 1985 г. на 25%), хотя отбор жидкости превысил проект на 32% в 1983 г.; обводненность продукции тоже оказалась выше запроектированной.

В 1987 г. составлен новый проект разработки месторождения. Он каких-либо существенных изменений в сложившуюся систему разработки не вносил и рекомендации сводились к небольшим изменениям в системе заводнения. Единственным принципиально новым положением этого проекта является снижение объемов закачки до меньшего уровня, чем отбирается жидкости, с тем, чтобы использовать накопленный упругий запас энергии пласта. Проект утвержден в 1988 г. и разработка месторождения осуществляется по этому документу (рис. 76 и 77). Характеристика основных проектных документов девонских объектов приведена в табл. 20.

>

>  >

>

Опыт разработки ряда месторождений республики на заключительной стадии показывает, что технологические показатели и, прежде всего, фонд скважин и отборы жидкости могут сильно уменьшиться в течение короткого периода времени. Такая ситуация возникает при отключении высокообводненных скважин. Как правило, в первую очередь отключаются высопродуктивные скважины. Время этого отключения прогнозировать невозможно.

Опыт разработки Туймазинского месторождения показывает, что при эксплуатации подобных гигантских месторождений главной специфической особенностью является постоянная модернизация системы заводнения. В общей форме развитие этой системы на Туймазинском месторождении может быть изложено в следующем тезисе: законтурное заводнение - законтурное заводнение в сочетании с внутриконтурным в форме разрезающих рядов - разукрупнение полей на более мелкие блоки самостоятельной разработки - дополнительное очаговое заводнение в центральных частях блоков - отдельные очаговые скважины на плохо вырабатываемые пласты.

Для современного состояния разработки Туймазинского месторождения характерно высокое обводнение продукции (более 97%), массовое отключение обводившихся скважин (отключено около половины добывающих), резкое снижение отборов жидкости (отбор в 1993 г. составил 47% от максимального).

Отобрано от НИЗ - 94 и НБЗ - 55,2%. Предусмотренный коэффициент нефтеизвлечения (0,583), судя по динамике отбора жидкости, возможно не будет достигнут, но уже достигнутая нефтеотдача свидетельствует о высокой эффективности разработки месторождения. Залежи нефти в нижнекаменноугольных отложениях приурочены к терригенной толще (бобриковский горизонт) и к карбонатным породам верхней части турнейского яруса (кизеловский горизонт). Залежи в терригенном бобриковском горизонте выявлены практически на всей территории месторождения и отличаются как площадью нефтеносности, так и запасами. Залежи в турнейском ярусе по этим параметрам тоже разные, но в отличие от терригенной толщи имеется одна большая залежь, расположенная в своде структуры, а большинство мелких залежей приурочены к мелким куполовидным поднятиям, осложняющим юго-восточную часть месторождения.

Разработка этих залежей осуществлялась с разной интенсивностью во времени. В 1937-44 гг. до открытия девонских продуктивных горизонтов в эксплуатации находились два небольших участка на Туймазинской площади, на которых пробурено около 70 скважин. Из них в 1944 г. в фонде действующих было всего 52 скважины, в том числе только на бобриковский горизонт - 11, на турнейский объект - 4 и 37 скважин эксплуатировали оба объекта вместе. Понятно, в те годы никакого проекта разработки не было так же, как и воздействия на продуктивные пласты. В 1944 г. из этих скважин добыто 81,6 тыс. т или 224 т/сутки, при среднем дебите - 4 т/сутки.

С открытием девонской нефти эксплуатация залежей в нижнем карбоне на Туймазинской площади практически прекращена.

В 1951 г. при разведочном бурении на Александровской площади попутно вскрыты нефтенасыщенные песчаники бобриковского горизонта, из которых были получены промышленные притоки нефти до 80 т/сутки. Ряд залежей выявлен в процессе эксплуатационного разбуривания девонского объекта. Было пробурено несколько разведочных скважин специально на бобриковский горизонт.

В 1951-56 гг. несколько скважин этого объекта находилось в опытно-промышленной эксплуатации, результаты которой заложены в принципиальную схему разработки, составленную в 1956 г. в Башнипинефть. При расчетах были использованы следующие параметры:

- средняя нефтенасыщенная толщина пласта - 4,1 м;

- коэффициенты пористости - 0,215; нефтенасыщения - 0,88; извлечения нефти - 0,4;

- вязкость нефти в пластовых условиях -13,6 мПа*с;

- проницаемость - от 0,28 до 0,40 мкм2;

- давление нагнетания - 11-12,5 МПа.

Плотность сетки выбрана с учетом существующей девонской системы добывающих скважин с тем, чтобы вписаться в нее по мере их возврата (400х500) (рис. 78).

>

>

Общее число проектных скважин по схеме составляло 435 ед., в том числе 383 добывающих и 52 нагнетательных. Максимальная добыча нефти составляла 1,24 млн. т в год.

Вопрос ввода в разработку турнейского объекта в принципиальной схеме не рассматривался вообще.

В 1962 году институт "Башнипинефть" составил проект разработки бобриковского горизонта Александровской площади.

К этому времени фонд добывающих скважин ТТНК составлял 157 добывающих и 25 нагнетательных.

При составлении проекта исходные данные были уточнены:

- пористость - 21,9%;

- проницаемость - 0,665 мкм2;

- нефтенасыщенность - 82%;

- начальное пластовое давление - 10,8 МПа;

- средняя нефтенасыщенная толщина - 3,6 м;

- плотность нефти в пластовых условиях - 0,885 г/см3;

- коэффициент извлечения нефти - 0,44;

- газонасыщенность - 21,9 м3/т;

- запасы начальные (млн. т): балансовые - 58,1; извлекаемые - 25,6.

В проекте рассмотрено 3 варианта разработки: первые два отличались разными забойными давлениями, в третьем предусматривался постоянный уровень добычи (1 млн. т) в течение 7 лет (1963-70 гг.). Разработка залежей турнейского яруса вновь не предусматривалась.

В 1978 г. составлен уточненный проект разработки залежей нижнего карбона, включая турнейские на Александровской площади. Во II варианте разработки, принятом к реализации, предусматривалось бурение на турнейский объект, а также уточнены проектные показатели.

В 1987 г. в новом проекте разработки залежей нижнего карбона рассмотрено 3 варианта. В принятом II варианте запроектировано площадное заводнение турнейского объекта по пятиточечной системе. Однако решения эти до настоящего времени не реализованы и разработка объекта осуществляется единичными скважинами. Состояние фонда скважин объектов нижнего карбона приведено на рис. 79.

>

>

До 1968 г. залежи бобриковского горизонта и турнейского яруса на Туймазинской площади практически не эксплуатировали. В 1968 г. была начата закачка воды на одной из залежей. Добыча нефти стала увеличиваться, постепенно нарастал и фонд добывающих скважин в основном за счет возвратных с девона.

В 1974 г. составлена первая технологическая схема разработки, в которой предусматривался ввод в разработку наиболее продуктивных зон и бурение скважин (161 добывающей, 31 нагнетательной и 50 резервных). Воздействие на оба объекта планировалось путем площадной закачки воды по девятиточечной системе.

В рекомендуемом варианте разбуривание проектировалось по сетке 500х500 м в зонах нефтеносности обоих объектов и 700х700 м на участках, где продуктивными были только турнейские карбонатные отложения. Однако утвердили III вариант с раздельной эксплуатацией объектов.

В уточненной техсхеме (1978 г.) откорректированы объемы бурения и уровень добычи (0,43 млн. т в максимуме). Несмотря на принятое в 1974 г. решение о раздельной эксплуатации объектов, в техсхеме 1978 г. вновь рекомендуется их совмещение при раздельной закачке воды. Это решение, как показала в дальнейшем практика, себя не оправдало и в проекте 1987 г. было отменено. В настоящее время действует проект 1987 г.

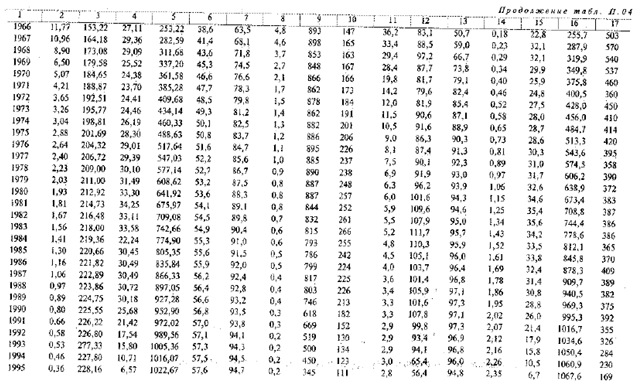

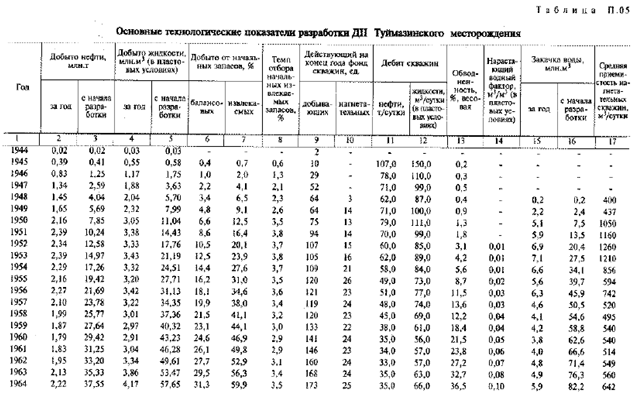

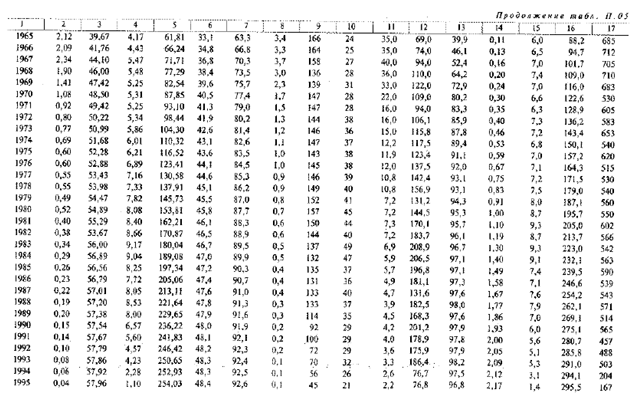

Анализ динамики технологических показателей разработки основных девонских объектов свидетельствует о том, что процесс их разработки полностью соответствует общепринятой стадийности (табл. П.04, П.05).

Первая стадия может быть выделена с 1944 по 1954 гг. (10 лет). На этой стадии шло интенсивное разбуривание проектного фонда скважин и освоение системы законтурного заводнения. К 1955 г. фонд действующих добывающих скважин составил 698 ед., нагнетательных - 59. Отбор жидкости достиг 15,3 млн. м3 при добыче нефти 10,5 млн. т. Как следует из этих данных, фактические показатели почти вдвое превысили проектные (в первых проектных документах добыча нефти определена лишь на первые 5 лет). Этот период времени можно выделить как стадию освоения месторождения.

Вторая (основная) стадия охватывает время с 1955 по 1967 гг. (12 лет). На этой стадии выделяется два этапа.

Первый этап (1955-62 гг.) характеризуется постепенным увеличением отбора жидкости (до 19,6 млн. м3) при незначительном росте добычи нефти (12,0 млн. т). Обводненность продукции к концу этапа была сравнительно невысокой (20,9%). Фонд добывающих скважин увеличился на 268 ед. Незначительно (на 20%) увеличен и объем закачки воды. Как следует из этих данных, этап характеризуется относительной стабильностью параметров. Основной особенностью этого периода можно считать полную реализацию системы законтурного заводнения и стабилизацию добычи нефти. Очевидно, что при дальнейшей разработке девонских объектов только с законтурным заводнением добыча нефти должна была снижаться в ближайшие годы. В целом время разработки с применением только законтурного заводнения составило около 17 лет.

Опыт разработки Туймазинского месторождения за это время позволил выявить ряд положительных качеств этой модификации воздействия на продуктивные пласты. Во-первых, доказана высокая эффективность как радикального метода поддержания пластового давления и вытеснения нефти к центру залежей. Во-вторых, в течение этого времени разработаны и опробированы на практике методы контроля и регулирования процесса эксплуатации месторождения. В-третьих, отработаны технологии и технические средства водоподготовки и освоения нагнетательных скважин, борьбы с отложениями парафина и т. д. В-четвертых, обогатилось научное обеспечение разработки подобных месторождений. В то же время, выявились и существенные недостатки законтурного заводнения, которые, как считает B. Н. Щелкачев [14], заключаются в следующем:

1. Слишком большие сроки разработки вследствие ограничений числа рядов добывающих скважин (не более 3-х).

2. Низкие дебиты добывающих скважин второго и третьего (от контура) рядов.

3. Отключение скважин внешних рядов при невысокой обводненности. Невозможность их отработки на форсированном режиме.

4. При наличии широких полос ВНЗ нельзя обеспечить фонтанирование скважин, особенно во внутренних рядах.

5. На длительный срок консервируется значительная часть площади залежи.

6. Низкий темп добычи нефти и т. д.

Перечисленные недостатки были свойственны и Туймазинскому месторождению.

Как уже отмечалось выше, решающее влияние на разработку ДI и ДІI оказала выявившаяся гидродинамическая связь между ними. Все дальнейшие мероприятия сводились к ликвидации этого перетока. С этой целью проектом 1959-62 гг. предусматривалось внутриконтурное заводнение. В начальной стадии реализации этого решения заводнение осуществлялось в зонах перетока. Постепенно залежь ДI разрезалась на отдельные блоки уже и там, где перетоков не было. На более поздней стадии разукрупнялись и блоки.

Хотя внутриконтурное заводнение в отдельных скважинах начато еще в 1959 г., только в 1962 г. началось интенсивное его освоение. Поэтому период с 1962 по 1967 гг. можно выделить как второй этап основной стадии разработки. В результате ввода в разработку сводовой части залежи (1965 г.) была достигнута наибольшая за весь срок разработки добыча нефти -13,9 млн. т (табл. П.04).

В конце 1967 г. началось резкое падение добычи нефти. Этот год и является началом третьей, поздней стадии разработки месторождения. К началу падения уровня добычи было отобрано 68,0% НИЗ (40,4% НБЗ), обводненность составляла 58%. Как видно из этих данных, снижение уровня добычи нефти произошло после отбора двух третей извлекаемых запасов. По этому показателю Туймазинское месторождение выгодно отличается от многих других. По Серафимовскому месторождению максимальная добыча была при отборе 55% НИЗ, по Шкаповскому, Бавлинскому - еще раньше. Темп обводнения возрос с 5,6 в 1965 г. до 7,8% в 1967 г. Темп падения добычи нарастал в течение 3-х лет и составил по ДI за первый год - 6,9, за второй - 18,8, за третий - 26,9% и только с четвертого года постепенно начал уменьшаться.

Границу между третьей и четвертой заключительной стадиями провести трудно, так как четкого критерия нет.

Динамика темпа отбора от НИЗ повторяет динамику уровня добычи, но по объектам они отличаются. По ДI максимум составил 4,1% в 1960 г. и возрос до 4,9% в 1966 г. По горизонту ДII "полка" была длительной с 1950 по 1967 гг. Однако темп отбора в пике был ниже и не превысил 3,7%.

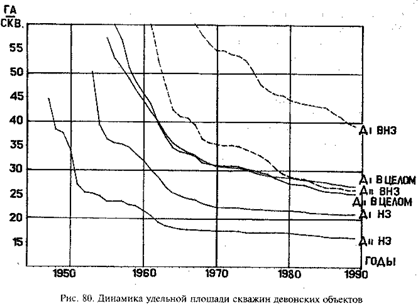

Достижение высокой нефтеотдачи позволяет оценить плотность разбуривания, реализованную на месторождении, как рациональную, достаточно полно соответствующую реальным геолого-физическим особенностям месторождения. В целом по объектам она составила около 20 по горизонту ДI и около 13,5 га/скв. по ДII. В то же время, УПС по отдельным блокам и зонам залежей сильно различаются (рис. 80).

>

>

Редкая сетка по обоим объектам сложилась на водонефтяных зонах. Особенно большие различия наблюдаются по горизонту ДI. На отдельных блоках УПС (в целом) изменяется от 17 до 54 га. По ВНЗ эти различия еще больше - от 27 до 243 га/скв. Вследствие такой редкой сетки нефтеотдача водонефтяных зон намного ниже, чем в чисто нефтяной части залежей. Предпринятые меры по разбуриванию этих зон сильно запоздали и оказались низкоэффективными.

Динамика отбора жидкости из девонских объектов месторождения также отличается своеобразием. По обоим объектам в течение всего времени отборы жидкости наращивались и достигли своего максимума при отборе 90% НИЗ и обводненности 95,5%. При этом отбор жидкости вдвое превысил уровень, достигнутый на момент отбора 0,5 НИЗ. Такая динамика отборов жидкости является следствием массового форсирования дебитов скважин, которые были увеличены от 55 до 130 м3/сутки по ДI и более чем до 200 м3/сутки по ДII. Форсирование отборов жидкости было вызвано стремлением сохранить максимально возможную добычу нефти. Несомненно, применение ФОЖ дало положительный результат и позволило снизить темп падения добычи нефти. Однако убедительных доказательств о положительном влиянии ФОЖ на нефтеизвлечение пока не выявлено. В то же время, применение ФОЖ на поздней стадии приводит к резкому увеличению объемов попутно извлекаемой воды и в конечном счете - к снижению эффективности разработки. Этот вывод не означает, что ФОЖ не следует применять вообще. Речь идет о выборе наиболее рационального момента начала и прекращения форсирования отборов. К сожалению, проблема форсирования отборов жидкости изучена очень слабо. Практически даже в терминологии до сих пор нет четкости: под ФОЖ понимают либо увеличение отборов из обводняющихся скважин, либо то же, но по отдельным участкам или полям. По-разному понимается кратность увеличения дебита, наиболее целесообразное время начала и т. д. Практически пока отсутствует методика оценки эффективности метода, особенно в части влияния на величину нефтеизвлечения.

ФОЖ на поздних стадиях разработки имеет еще одну негативную особенность. Дело в том, что в этом случае все коммуникации испытывают самую большую за весь срок разработки нагрузку. Соответственно возрастают различного рода осложнения, в то же время реконструкция сетей не всегда возможна и экономически, и технически. Длительная эксплуатация различных коммуникаций приводит к их износу. Различные мероприятия по техническому перевооружению также связаны с необходимостью больших капвложений. Так на месторождении трижды увеличивалось давление нагнетания воды, дважды изменена система сбора добытой продукции, неоднократно менялась технология подготовки нефти и воды.

Выработка запасов из продуктивных пластов находилась всегда в центре внимания и ученых и производственников. Литература по этому вопросу довольно большая. Испытывались многие методы - гидродинамические, геофизические и др. Однако до настоящего времени нет надежного метода контроля за выработкой запасов, особенно в перфорированных интервалах.

По результатам бурения новых скважин в разное время различными исследователями производилась оценка выработки запасов по интервалам, пластам, блокам, горизонтам. Можно считать твердо доказанным отставание выработки запасов пластов верхних пачек как в ДI, так и в ДII; в большинстве скважин остаточная нефтенасыщенность отмечается в кровельной части пластов. Попытки оценить нефтеизвлечение по блокам не дали надежных результатов из-за перетоков нефти из горизонта в горизонт или между полями и блоками. На поздней стадии разработки возможность таких оценок вообще исключается. В то же время можно утверждать, что выработка запасов в целом по объектам оказалась хорошей, о чем свидетельствует достаточно высокая для подобных месторождений нефтеотдача.

Практика разработки Туймазинского нефтяного месторождения представляет исключительную научную и практическую ценность. Месторождение было первым в отрасли, разработка которого осуществлялась с заводнением продуктивных пластов с самого начала по научно обоснованному проекту. В течение всех пятидесяти лет разработка велась в самой тесной связи науки с практикой при постоянном взаимном обогащении. Общеизвестно, что Туймазинское месторождение называют академией нефтяной промышленности. Многие технологические решения отметались, либо впоследствии применялись в отрасли и нефтяной науке после опробования на "Туймазах". Можно перечислить некоторые из них:

1. Доказана применимость и эффективность заводнения пластов. Методом проб и ошибок выявлены наиболее рациональные расстояния от линии заводнения до первого ряда добывающих скважин и между нагнетательными скважинами.

2. Отработаны методы и оборудование для освоения нагнетательных скважин.

3. Разработана упрощенная технология подготовки воды (как технической, так и попутно добываемой) для закачки в пласты.

4. Доказано закономерное искривление плоскости ВНК в процессе его продвижения.

5.Выявлена применимость более редкой сетки разбуривания залежей (по сравнению ранее применявшейся).

6. Разработаны методы контроля и регулирования разработки объектов.

7. Установлена закономерность неравномерного стягивания контуров нефтеносности.

8. Впервые применено отрезание отдельных блоков и полей.

9. Доказана необходимость разработки ВНЗ собственной системой скважин.

10. Установлена целесообразность отработки скважин до обводненности более 90% перед их отключением и т. д.

Некоторые проектные решения не подтвердились и были изменены:

1. Не оправдалось предполагаемое вытеснение нефти из широких водонефтяных зон к своду структур.

2. Выявилась недостаточность только законтурного заводнения для разработки до конечного извлечения всех запасов.

3. Оказалось невыполнимым требование о равномерном стягивании контуров.

4. Слишком большим выбрано расстояние линии законтурных скважин и между скважинами в ряду.

5. Ошибочной была совместная эксплуатация всех пластов единым фильтром.

6. Не учтена возможность гидродинамической связи между объектами, что привело к существенным изменениям системы разработки.

7. Совершенно необоснованным было предусмотренное первыми проектными документами условие отключения скважин при обводнении на 50%.

8. Недостаточно продуманным было размещение скважин на оба объекта на юго-восточном крыле, в результате чего возврат с ДII на ДI из-за слишком близкого положения забоев оказалось неэффективным.

9. Крупным недостатком было отсутствие единого проекта разработки всего месторождения в течение длительного времени.

Не были взаимоувязаны проектные документы различных объектов, в частности, девона и нижнего карбона.

Всего на девонские объекты пробурено 1787 скв., в том числе на горизонт ДI – 1462 и на горизонт ДII – 325. Вывод скважин из эксплуатации резко возрастал после отбора 90% НИЗ (табл. П.04, П.05).

По состоянию на 01.01.94 разработка девонских объектов находится на заключительной стадии. Отобрано 94% НИЗ (текущий КИН 0,552). Обводненность - 97,2%. Фонд скважин - 570 единиц, что составляет 52,2% от максимального числа действующих или 31,9% от перебывавших в эксплуатации. Отбор жидкости стремительно снижается и составляет всего 46 9% от максимального.

>

>

>

>

>

>

>

>

[Геологическое строение и разработка нефтяных и газовых месторождений Башкортостана / К. С. Баймухаметов, П. Ф. Викторов, К. Х. Гайнуллин, А. Ш. Сыртланов. - Уфа: АНК "Башнефть", 1997. - 422 с.]

Следующее Месторождение: Яблоневый Овраг