Класс бассейна:

Возраст бассейна:

Тип полезных ископаемых:

Геологический возраст начало:

Геологический возраст конец:

Площадь: 16290.14 км²

Нижнеангарская нефтегазоносная область

На территории Нижнеангарского СНГР осадочный чехол сложен в основном рифейскими, вендскими, кембрийскими отложениями, и в меньшей степени более молодыми образованиями. Рифейские отложения выходят на поверхность в пределах Иркинеевского выступа, Чадобецкого к.п. и вскрыты рядом скважин. В западной части выступа и в ядрах антиклинальных складок преобладают отложения кембрия. К этим же складкам приурочены отложения ордовика и - на границе с Присаяно-Енисейской синеклизой - силура. В Бурундинском прогибе и на периферии Берямбинского к.п. известны выходы пород карбона, перми, нижнего триаса. Отмечается присутствие юрских, мел- палеогеновых и неогеновых отложений. Широко распространены трапповые тела – дайки и силлы. Встречаются трубки взрыва.

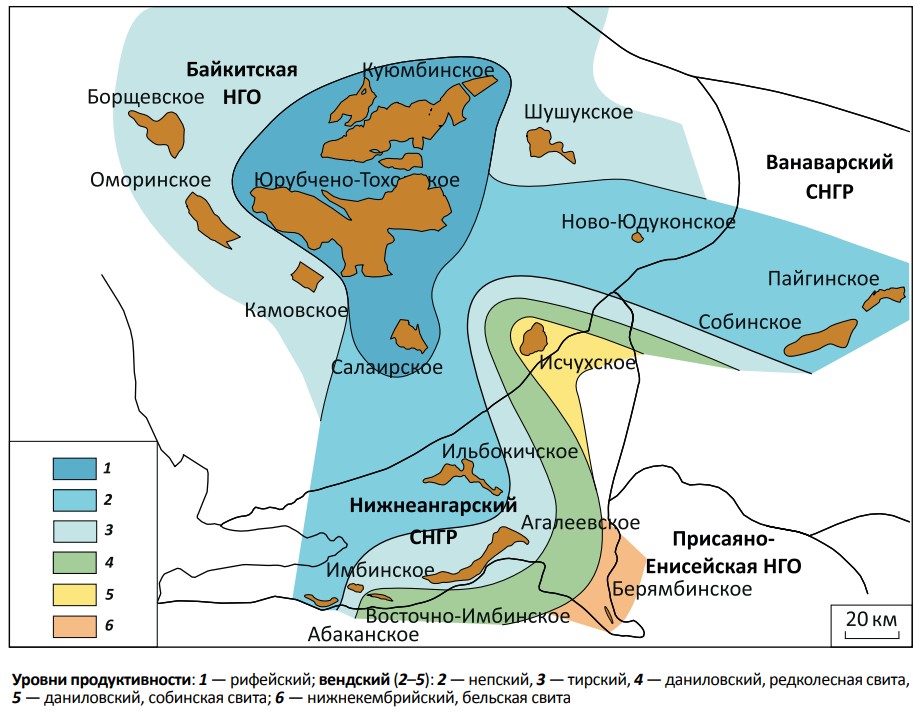

Рис.1. Схема нефтегазоносности венд-нижнекембрийских отложений Нижнеангарского самостоятельного нефтегазоносного района

Схема нефтегазоносности венд-нижнекембрийских отложений Нижнеангарского самостоятельного нефтегазоносного района

Новые данные, полученные при нефтегазопоисковом бурении в пределах Ангарской зоны складок, позволили детально расчленить разрез и провести корреляцию с соседними районами. Большой вклад в разработку стратиграфии района внесли В. Ю. Шенфиль, Н. В. Мельников, В. А. Кринин, Б.Г.Краевский, Г. Д. Назимков, О. В. Гутина, А. Ф. Бабинцев, Н. В. Прицан и многие другие геологи.

В пределах Нижнеангарского СНГР байкальская тектоническая перестройка определила особенности литологии базальных горизонтов венда. Перестройка в палеозое - мезозое способствовала перераспределению УВ и формированию потенциальных ловушек УВ. В предыдущем разделе обосновано формирование Ангарской зоны складок в условиях сдвиго-сжатия при диагональном расположении поверхности магистрального смещения к направлению максимального сжатия. Подобные зоны по всему миру широко известны как зоны нефтегазонакопления. Особенности их строения позволяют прогнозировать распределение скоплений углеводородов. По аналогии с хорошо изученными сдвиговыми зонами рассмотрим перспективы нефтега-зоносности Нижнеангарского СНГР и смежных областей.

На современном этапе связь скоплений углеводородов со сдвиговыми деформациями убедительно доказана и обоснована, предложены механизмы перемещения флюидов в зоне сдвига. Механизм дилатансного нагнетания в зонах сдвигов предложен R.Sibson et all. /1975/ и развит В.С. Рождественским /1991/, И.С.Грамбергом, О.И.Супруненко /1995/, А.В.Мигурским, В.С.Старосельцевым /2000/. Было показано, что зоны сдвигов могут служить подводящими каналами как для мантийных флюидов, так и для флюидов, существующих в осадочных прогибах. Каналами высокой проницаемости яв-ляются крупные сдвиги и оперяющие их разломы второго и третьего порядков. В.С. Рождественский отмечает способность сдвигов подсасывать флюиды из соседних осадочных бассейнов. А.В. Мигурский, В.С.Старосельцев /2000/ прогнозируют медленное и пассивное поведение флюидов в фазу всасывания и активное - в фазу отжатия, а также запасы внутренней энергии флюидов, играющие важную роль в их перемещениях. Возвращению флюидов препятствует поступательность движения по разломам.

Вопросами закономерности размещения скоплений углеводородов в зонах сдвигов занимались Ф.И.Хатьянов /1976, 1979,1991/, Р.Н.Валеев /1978/, Е.Р.Алиева, Е.В.Кучерук/1986, 1987/, многие зарубежные исследователи – Дж.Д.Муди, Т.Р.Наrding.

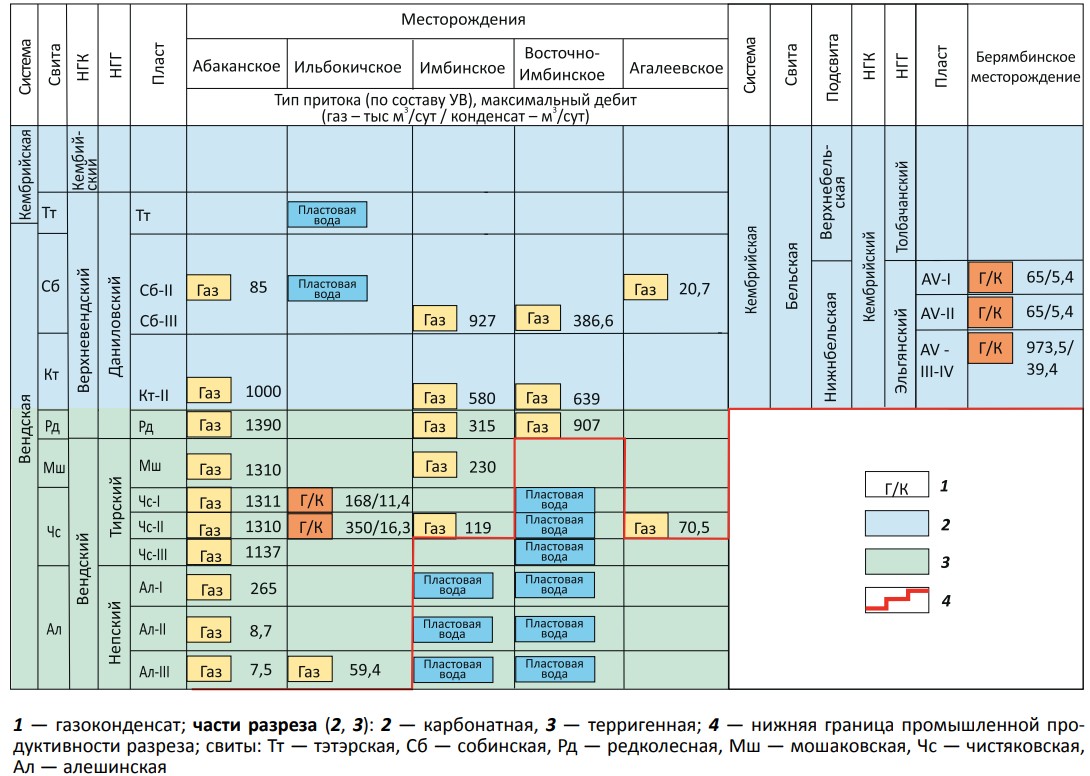

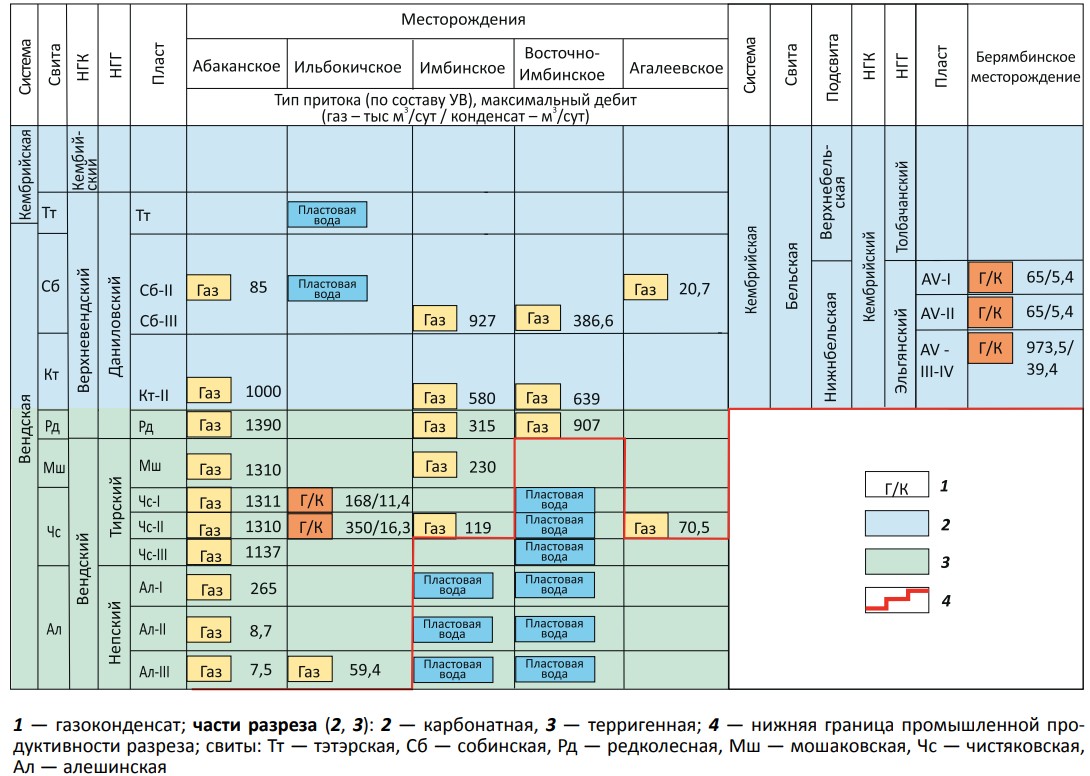

Районирование территории Ангарской зоны складок по характеристикам залежей

Все месторождения, открытые на территории Ангарской зоны складок, являются многозалежными. Этаж газоносности охватывает непский, тирский и даниловский горизонты венда. На Берямбинском месторождении продуктивны нижнекембрийские отложения бельской свиты, эльгянский горизонт. С северо-запада от Абаканского месторождения на юго-восток до Берямбинского нижняя граница этажа промышленной продуктивности постепенно поднимается от непского уровня до эльгянского (рис. 1,2). Залежи являются структурными, тектонически и литологически ограниченными.

Рис.2. Схема положения нижнего стратиграфического уровня продуктивности разреза

Число залежей на месторождениях скоращается с запада на восток от 10 на Абаканском до 5 на Имбинском и до 2–3- на Берямбинском, Агалеевском, Ильбокичском. Коллекторами в вендском комплексе являются терригенные породы тасеевской серии и карбонатные даниловского стратиграфического горизонта. Их объединяет подчиненное распространение пористых пород, преобладают трещинные коллекторы. С запада на восток меняется соотношение числа терригенных и карбонатных газоносных пластов. В западной части Ангарской зоны складок доминируют терригенные коллекторы, в восточной — карбонатные. Судя по максимальным дебитам, качество коллекторов выше в западной части на Абаканском и Имбинском месторождениях.

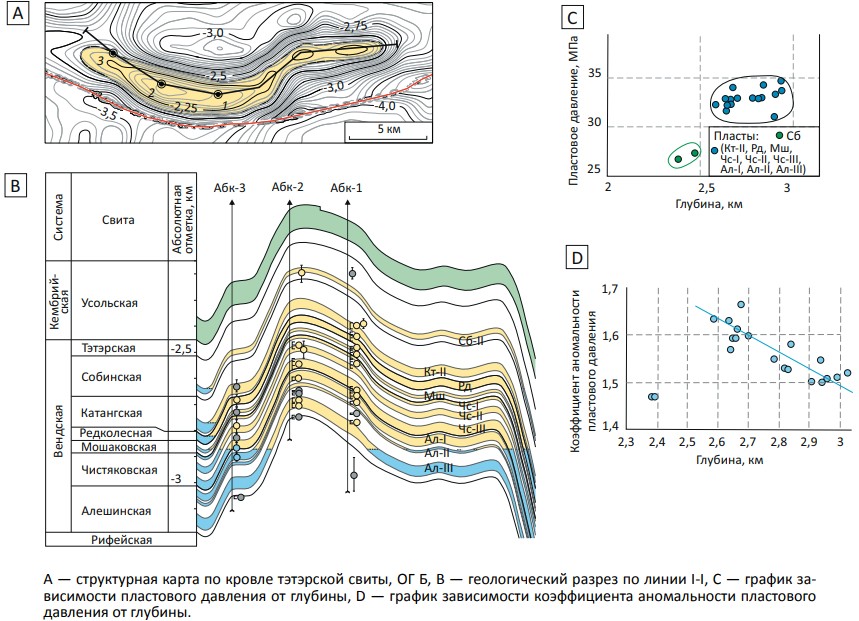

Для всех залежей Нижнеангарского самостоятельного нефтегазоносного района и соседнего Ванаварского, по сравнению с Байкитской, Присаяно-Енисейской и Ангаро-Ленской нефтегазоносными областями, характерны аномально высокие значения пластовых давлений. Максимальное значение коэффициента аномальности 1,7 соответствует центральной части Агалеевского месторождения, к границам района он постепенно снижается до 1,4.

Некоторые залежи ограничены подошвенными водами, часть контролируется непроницаемыми породами. На разных месторождениях газоносные пласты в разной степени объединяются в гидродинамически единые залежи. Так, на графике распределения пластовых давлений Абаканского месторождения видно, что обособляется две группы точек. Группе с большим числом точек соответствуют значения из алешинского, чистяковского, мошаковского, редколесного и катангско го продуктивных горизонтов. Вне зависимости от глубины значение пластового давления составляет 31–35 МПа. Группа из двух точек соответствует собинскому пласту со значениями 26–27 МПа. На графике распределения коэффициента аномальности (отношения фактического пластового давления к расчетному) (см. рис. 3) для первой группы прослеживается линия тренда с обратной линейной зависимостью, это характерно для массивных залежей.

Рис.3. Модель строения Абаканского газового месторождения

Есть вероятность, что пласты из первой группы гидродинамически связаны. Существует и другое объяснение нарастания аномальности пластовых давлений вниз по разрезу, и связывается это с внедрением в коллектор высокоэнергетических флюидов с более глубоких уровней.

Источник: Структурно-тектоническая

характеристика и модели строения залежей углеводородов Ангарской зоны складок. Е.Н.

Кузнецова, И.А. Губин. 2025

Автореферат Е.С. Носкова «Структурно-тектонические критерии нефтегазоносности Нижнеангарсокого самостоятельного нефтегазоносного района», 2015

Следующий НГО: Коргинская