Тип бассейна: Подвижных поясов

Подтип бассейна: Орогенный

Класс бассейна: Окраинно-континентально-орогенный

Возраст бассейна: Зрелый - Мезозойский

Тип полезных ископаемых:

Геологический возраст начало:

Геологический возраст конец:

Площадь: 1511902.2 км²

Литолого-стратиграфическая характеристика Охотского моря

В мезозойско-кайнозойском разрезе Охотского моря на основании данных бурения и сейсморазведки выделяется до пяти литолого-стратиграфических комплексов регионального распространения, разделенных региональными несогласиями: докайнозойский, палеоген-раннемиоценовый, ранне-среднемиоценовый, средне-позднемиоценовый и позднемиоцен-плиоценовый.

Докайнозойский комплекс

В докайнозойский комплекс, как правило, входят осадочные и вулканогенные образования мела, в разной степени метаморфизованными. Меловая или мел-эоценовая часть разреза может рассматриваться в качестве переходного структурного этажа, который на разных участках плиты может иметь свойства фундамента или низов осадочного чехла. Этот комплекс представлен метаморфизованными аргиллитами, алевролитами, дунитами, перидотитами и пироксенитами. Мощность от 180 м.

Кайнозойская эратема

Кайнозойский осадочный чехол залегает с угловым и стратиграфическим несогласием на эрозионно-тектонической поверхности основания. Все региональные несогласия, разделяющие осадочный чехол на три основных структурно-стратиграфических комплекса (палеоген-раннемиоценовый, средне-позднемиоценовый и позднемиоценовый-четвертичный), являются седиментационными, каждое из которых соответствует началу нового трансгрессивного цикла. Мощность осадочного чехла изменяется от полного отсутствия в зонах выхода фундамента на дно моря до 10-12 км на участках его наибольшего погружения (Лоджевская М.И., 2012).

Сахалинская область. Палеогеновая и неогеновая системы

Палеоцен-ранний миоцен. Отложения широко распространены в пределах всего региона. В зависимости от геологического строения на-раннего миоцена до олигоцена-раннего миоцена, существенно разнится и литологический состав слагающих его образований.

Наиболее полный разрез палеоцен-эоценовых отложений развит в центральной части западного побережья Южного Сахалина, где выделяется палеоценовая толща, представленная неравномерным переслаиванием алевролитов, песчаников и аргиллитов с прослоями конгломератов и углей (общей мощностью до 1200 м). Выше залегают прибрежно-морские нижнеэоценовые образования, сложенные флишеподобной толщей алевролитов и песчаников (мощностью до 1200 м). В северном и южном направлениях (к краевым частям бассейна) в составе этой толщи появляются паралические угленосные отложения. Средне- и верхнеэоценовые отложения накапливались в условиях открытого морского бассейна и представлены глинистыми алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников с включениями карбонатных конкреций (мощностью до 1200 м). В северном направлении они замещаются на прибрежно-морские алевролито-песчаные отложения. В западном направлении палеоцен-эоценовые отложения погружаются под дно Татарского пролива, где они, по-видимому, формировались в условиях открытого моря и должны иметь преимущественно алеврито-глинистый состав. Судить более определенно об их литологическом составе не представляется возможным ввиду отсутствия данных бурения.

Верхняя часть разреза олигоцен-раннемиоценового возраста в северной части Охотского моря сложена преимущественно глубоководными или прибрежно-морскими вулканогенно-осадочными образованиями, для которых характерно существенная фациальная изменчивость. Зоны максимального развития его мощностей приурочены к полу- острову Ламанон и пролегающему к нему шельфу.

Рис. 1 Сводные стратиграфические разрезы северо-восточного шельфа о. Сахалин (I), магаданского шельфа (II) и западного шельфа п-ова Камчатка (III)

Средний-поздний миоцен. В северной части прогиба в пределах современного побережья Сахалина отложения данного комплекса представлены аргиллитами и алевролитами с редкими прослоями алевритистых песчаников и глин общей мощностью 0-650 м. В пределах шельфа нижняя часть разреза представлена рыхлыми песчаниками, а верхняя – глинами и слабосцементированными алевролитами, сформировавшимися в условиях мелководного моря. Южнее верхняя часть разреза представлена опоковидными алевролитами, а нижняя – аргиллитами и кремнистыми аргиллитами (мощностью 720-900 м). В южном направлении на суше комплекс (до 1000 м) представлен однородной толщей алевролитов с редкими маломощными пластами алевритистых песчаников. На шельфе отложения комплекса представлены в основном алевролитами с прослоями алевритистых песчаников и глин общей мощностью 400 м.

Позднемиоцен-плиоценовый комплекс представлен нутовской свитой. Нижняя часть разреза представлена мелко-, средне- и крупнозернистыми песчаниками с гравийно-галечным материалом, переслаивающимися с алевролитами и глинами. Верхненутовские отложения представлены чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Отмечается увеличение глинистости при движении вверх по разрезу.

Камчатский край. Палеогеновая система

Эоцен. Снатольский горизонт. Вскрывается в тектонических блоках в средних течениях рек Россошина, Сопочная, Ича, Крутогорова, Бол. Воровская и вскрыт скважинами на глубинах от 0,9-2,4 км на севере до глубин 3-4 км в Колпаковской впадине. Он сложен песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами с прослоями и линзами каменного угля, карбонатными конкрециями.

Утхолокский и вивентекский горизонты. Отложения распространены в бассейнах рек Россошина, Сопочная, Ича, Облуковина и Крутогорова. Кроме того, небольшие поля развития установлены в бассейне р. Коль. Горизонты сложены песчаниками, туфопесчаниками, алевролитами, туфоалевролитами, аргиллитами, с маломощными прослоями туффитов и туфов среднего состава. Мощность до 200 м.

Кулувенский горизонт. Развит в северо-восточной части территории, где они слагают сводовые части и крылья антиклинальных структур. Отложения представлены туфоалевролитами, туфоаргиллитами, туффитами и туфами кислого состава, туфопесчаниками, бентонитовыми глинами. По всему разрезу отмечаются конкреции, линзовидные прослои карбонатных пород. Отложения характеризуются ритмично-слоистым строением при преобладании в разрезах осадков алевритовой размерности. Мощность 300 м.

Миоцен. Какертский горизонт. Отложения вскрываются в междуречье Россошина-Ича и южнее р. Крутогорова. Повсеместно какертский горизонт пространственно сопряжен с ильинским и сложен туфоалевролитами, туфопесчаниками, туфоаргиллитами, туфодиатомитами, туфогравелитами. Общая мощность до 350 м.

Этолонский горизон. Отложения обнажены в средних течениях всех крупных водотоков. Горизонт сложен туфопесчаниками, песчаниками, туфоалевролитами, гравелитами, конгломератами, псаммитовыми и алевритовыми туффитами, присутствуют карбонатные конкреции, растительный детрит и многочисленные остатки фауны моллюсков. Мощность – до 300 м.

Эрмановский горизонт пространственно связан с этолонским горизонтом и сложен песчаниками, туфопесчаниками, туфоалевролитами, туфоаргиллитами, туфоконгломератами, конгломератами, туфогравелитами, бурыми углями, лигнитами. Отложения характеризуются линзовидно-слоистым строением и наличием многочисленных остатков листовой флоры мощностью 400 м.

Плиоцен. Энемтенский и иткинский горизонты. На дневной поверхности отложения обнажены от р. Облуковина до р. Утка. Горизонты сложены песчаниками, туфопесчаниками, конгломератами, гравелитами, туфоалевролитами, галечниками, песками, валунниками, туффитами, редко туфами среднего состава общей мощностью до 1300 м.

Японское море

В геологическом строении дна Японского моря участвуют разнообразные по происхождению, составу и возрасту горные породы, которые подразделяются на два комплекса: докайнозойский консолидированный фундамент; кайнозойские осадочные отложения и вулканические образования.

В докайнозойский период современные подводные блоки развивались как единое целое со структурами окружающей суши, и в этот период образовывались впадины моря. В строении докайнозойского фундамента принимают участие архейско-раннепротерозойские, палеозойские и мезозойские образования, слагающие окраины континента, шельф и крупные возвышенности Японского моря.

Кайнозойский этап тесно связан с раскрытием впадин моря и сопровождает процессы деструкции континентальной коры. К нему приурочено широкое проявление разновозрастного вулканизма. Кайнозойские отложения представлены осадочными и вулканогенными комплексами, образованными в основном базальтами.

Вершинная часть вулканических построек Центральной котловины формировалась главным образом в среднемиоцен-плиоценовое время.

Магаданский бассейн

Потенциальные ловушки углеводородов в Магаданском бассейне связаны в основном с трещиноватыми биокремнистыми резервуарами в структурных ловушках в раннем и среднем миоцене, также с песчаниками внутри структурных ловушек и со средне-поздними миоценовыми песчаниками в стратиграфических ловушках.

Тектоническое районирование

Обрамление Японо-Охотоморского региона представлено практически сплошным депрессионным кольцом. Системой разломов и выступов оно разделяется на отдельные бассейны, которые по строению земной коры и характеру кайнозойского выполнения образуют тектонический ряд от прогибов окраины континента и приорогенных депрессий кайнозойских коллизионных областей до задуговых глубоководных впадин.

Основные положения структурно-тектонического районирования, влияющего на перспективы нефтегазоносности.

1. Дальневосточные акватории относятся к активной островодужной окраине.

2. Крупнейшими тектоническими элементами являются подводная окраина континента, внутритранзитальные кайнозойские плиты, глубоководные впадины, кайнозойские аккреционно-коллизионные области.

3. Подавляющая часть УВ ресурсов прогнозируется в краевых впадинах. Мощность кайнозойских отложений достигает 12-13 км.

4. Фазы дислокаций осадочного чехла отмечаются на рубежах мела и кайнозоя, нижнего и среднего миоцена, а также в плиоцене-квартере. В большинстве случаев весь осадочный чехол позднекайнозойскими событиями деформирован совместно.

Рис. 2 Структурно-тектоническое районирование

Рис. 3 Композитный сейсмогеологический профиль по линии IIа-IIб, IIб-IIв

Рис. 4 Композитный геологический профиль по линии IIа-IIб, IIб-IIв

5. Основной отличительной особенностью олигоцен-неогенового чехла мощностью до 9-10 км является сопряжение наиболее значительных его прогибов с глубоководными впадинами с образованием единых седиментационных систем. Это обусловливает не только структурные, но, что очень важно подчеркнуть, и седиментационные асимметрии осадочных бассейнов и их резкую дифференциацию по факторам неф- тегазонакопления.

Охотоморский осадочный бассейн является одним из крупнейших в Японо-Охотоморском регионе. Он занимает территорию северной части о. Сахалин и прилегающий шельф Охотского моря. Бассейн приурочен к обширной области кайнозойских отложений, осложненной складчато-блоковыми и разрывными дислокациями. В плане бассейн имеет прямоугольную форму субмеридиональной ориентировки. Меридиональная протяженность бассейна составляет 800 км, ширина варьируется в интервале от 300 до 350 км. Мощность кайнозойского чехла в зонах максимального погружения достигает 7-12 км, в том числе палео- генового комплекса – 3,2-4 км.

В тектоническом плане выделяются положительные и отрицательные структурные элементы. Наиболее погружена центральная часть акватории Охотского моря. Среди положительных элементов наиболее крупными являются Центрально-Охотское поднятие, Большерецкое поднятие, Южно-Дерюгинское поднятие, поднятие Академии Наук, поднятие Института Океанологии.

Центрально-Охотское поднятие занимает значительную часть Охотоморской плиты, которое сохранилось от деструкции. Поднятие представляет собой блок литосферы мощностью более 100 км, с континентальной корой, оно характеризуется развитием маломощного (до 1-2 км) и малодислоцированного чехла позднекайнозойских отложений.

Среди отрицательных выделяются впадина ТИНРО, прогиб Дерюгина, Охотско-Западно-Камчатский, Восточно-Сахалинский прогиб, Южно-Охотская впадина.

Нефтегазоносность и перспективы

На акваториях дальневосточных морей выделяются три нефтегазоносные провинции – Притихоокеанская, Охотская и Япономорская.

В Охотской НГП выделяются три НГО (Южно-Сахалинская, Западно-Камчатская, Северо-Сахалинская) и шесть ПНГО (Центрально- Охотская, Дерюгинская, Шантарская, Северо-Охотская, Тинровская, Гижигинская). В пределах провинции в период с 1923 по 2018 год открыто более 80 месторождений в отложениях палеогена и неогена, среди которых 18 газовых, 13 нефтяных, 13 газонефтяных, 10 нефтегазовых, 16 нефтегазоконденсатных и 14 газоконденсатных. Из них только 4 газоконденсатных месторождения расположено на Западной Камчатке, остальные находятся на Сахалине и прилегающем к нему шельфе.

Нефтегазовые комплексы сосредоточены в неогене (миоцен-дагинский и нутовский горизонты) и один – в палеогене (олигоцен).

Северо-Сахалинская НГО является богатейшей по запасам нефти, газа и конденсата областью, где открыты три нефтяных месторождения – Восточно-Кайганское, Нептун, Тритон, девять нефтегазоконденсатных – Кайгано-Васюканское, Лебединское, Одопту-море, Пильтун- Астохское, Аркутун-Дагинское, Чайво, Ново-Венинское, Южно-Киринское, Лунское, четыре газоконденсатных – Северо-Венинское, Киринское, Мынгинское, Южно-Лунское и одно газовое – Венинское. По величине извлекаемых запасов Южно-Киринское месторождение считается уникальным, остальные, за исключением газовых Венинского и Северо-Венинского, относятся к крупным.

Южно-Сахалинская НГО содержит незначительные по запасам газовые месторождения в сухопутных районах – Благовещенское, Заречное, Южно-Луговское и Восточно-Луговское, приуроченные к маруямской свите миоцена. Маруямская свита коррелируется с дагинской свитой северных месторождений Сахалина. Поисково-оценочное бурение в морских районах этих областей пока не показало положительных коммерческих результатов.

В наземной части Западно-Камчатской НГО в отложениях эоцена, олигоцена и миоцена открыто четыре небольших по запасам газоконденсатных месторождения: Среднекунжикское, Кшукское, Нижнеквакчинское, Северо-Колпаковское.

В Северо-Охотской ПНГО на Хмитьевской и Магаданской площадях были пробурены три скважины, которые не дали положительных результатов. Параметрическими скважинами Магаданская-1 и Хмитьевская-2 были вскрыты комплексы кремнистых отложений – диатомовых хлидолитов, диатомитов в интервале 0-900 м и комплекс опок, опоковидных глин и опоковидных алевролитов в интервале 900-1800 м. Поисковой скважиной Магаданская-2 вскрыт терригенный комплекс отложений – конгломераты, песчаники, алевролиты и аргиллиты в интервале 2500-2900 м. При депрессии на пласт 150 атм приток не был получен. Вулканогенный комплекс пород – туфы, туффиты, туфопесчаники и туфоалевролиты – был вскрыт в интервале 2900-3175 м. При депрессии на пласт 152 атм был получен приток пластовой воды с растворенным газом.

В Северо-Охотской ПНГО возможно формирование скоплений УВ к кровле терригенного комплекса, но потенциал недостаточен для заполнения ловушек. Глубоководное бурение в ПНГО не проводилось из-за отсутствия подготовленных объектов.

Атлас геологических и гидрометеорологических условий арктических и дальневосточных морей Российской Федерации. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2020 – 204 стр.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ (ЛОВУШЕК), ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ПОИСКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА В СЕРПЕНТИНИТАХ ВЕРХНЕМЕЗОЗОЙСКОГО КОМПЛЕКСА (1 – выходы пород комплекса на поверхность; 2 – перспективные ловушки в отложениях пильского комплекса; 3 – изогипсы по кровле верхнемезоэойского комплекса, км; 4 – антиклинальные зоны: I – Трехбратская, II – Восточно-Одоптинская)

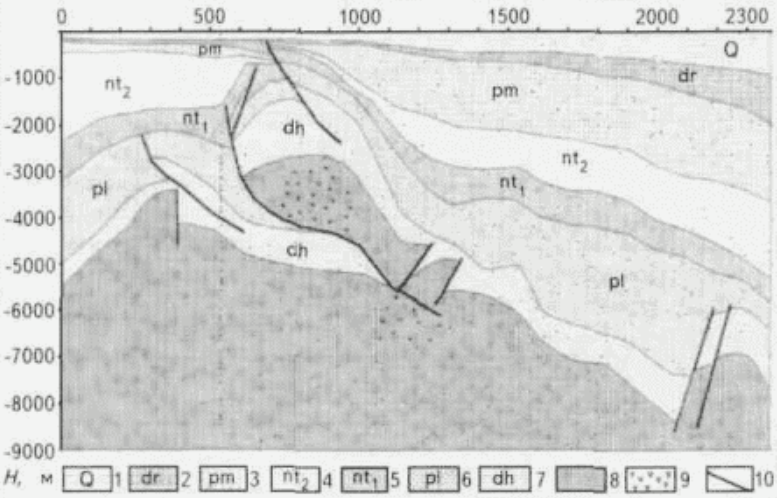

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ПО ПРОФИЛЮ 219035 (Структурно-стратиграфические комплексы и горизонты: 1 – голоцен-плейстоценовый, 2 – дерюгинский (плиоценовый), 3 – помырский (плиоценовый), 4 – верхненутовский (плиоценовый). 5 – нижненутовский (верхнемиоценовый), 6 – пильский (среднемиоценовый). 7 – даехуриинский (верхнеолигоценовый), 8 – меловой; 9 – серпентиниты и серпентинизированные ультраосновные породы; 10 – тектонические нарушения)

ЛОВУШКИ В ОКОБЫКАЙСКО-НУТОВСКОМ НЕФТЕГАЗОНОСНОМ КОМПЛЕКСЕ (1 – выходы на поверхность отложений комплекса; 2 – изогипсы по кровле окобыкайского горизонта, км; 3 – отложения дельтовые и внутреннего шельфа; 4 – отложения конусов выноса внешнего шельфа и склона; месторождения: 5 – нефтяные, 6 – нефтегазовые и газонефтяные, 7 – газовые; ловушки: 8 – структурные (антиклинальные); 9 – структурно-литологические, 10 – разрывы; 11 – скважины)

ЛОВУШКИ С ТРЕЩИННЫМ И КАВЕРНОЗНО-ТРЕЩИННЫМ ТИПОМ КОЛЛЕКТОРА (Комплекс: 1 – пильско-даехуриинский, 2 – даехуриинский, 3 – верхнемезозойский; ловушки: 4 – тектонически экранированные, 5 – структурно-стратиграфические; изогипсы по кровле даехуриинского горизонта (на севере – по кровле пильского комплекса).

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЫХ РАБОТ НА ШЕЛЬФЕ СЕВЕРНОГО САХАЛИНАА.В. Харахинов (СахалинНИПИморнефть), Геология нефти и газа, 1999 (http://www.geolib.ru/OilGasGeo/1999/0910/Stat/stat04.html)

Следующий Бассейн: Япономорский