Класс бассейна:

Возраст бассейна:

Тип полезных ископаемых:

Геологический возраст начало:

Геологический возраст конец:

Площадь: 31787.59 км²

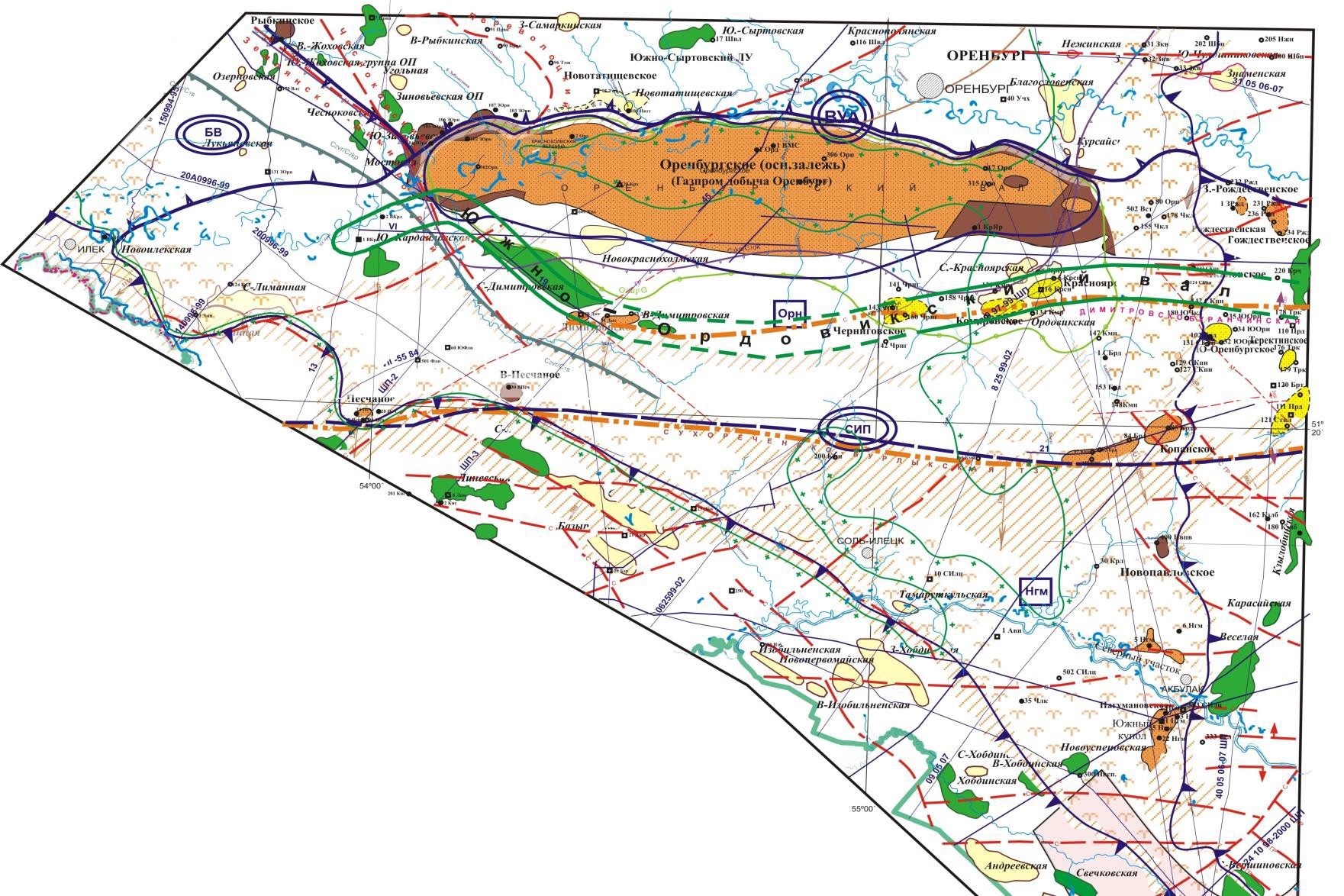

Оренбургская (Соль-Илецкая) газонефтеносная область

Оренбургская (Соль-Илецкая) газонефтеносная область занимает юго- восточный склон Русской плиты. Запасы нефти сосредоточены в отложениях девона и карбона. В пределах Оренбургской области выделены Соль-Илецкий и Восточно-Оренбургский нефтегазоносные районы. Районы в тектоническом отношении приурочены к одноименным сводам.

Все запасы газа сосредоточены в отложениях нижней перми и верхнего карбона Соль-Илецкого района на Оренбургском НГКМ. Запасы нефти приурочены к отложениям от девона до нижней перми. Основными объектами разработки являются отложения нижней перми и верхнего карбона.

Соль-Илецкий свод

Соль-Илецкое поднятие расположено на юго-востоке Волго-Уральской антеклизы и граничит с надпорядковыми структурами и структурами первого порядка: на западе с Бузулукской впадиной (БВ), на севере с Восточно-Оребургским сводовым поднятием (ВОСП), на востоке с Предуральским краевым прогибом (ПКП), на юге с Прикаспийской впадиной (ПВ) (рисунок 1).

Кристаллический фундамент в данном районе погружен на значительную глубину и скважинами не вскрыт. Сведения о строении фундамента получены с помощью геофизических данных. Современная поверхность кристаллического фундамента характеризуется сложно расчленённым рельефом при общем ступенчатом погружении к югу и востоку. На юг, в сторону Прикаспийской синеклизы, фундамент погружается до 12 км и более.

Территория западного Оренбуржья занимает крайнюю юго-восточную часть Волго-Уральской антеклизы (ВУА) и северо-восточную внутреннюю прибортовую зону Прикаспийской синеклизы.

Рисунок 1 – Фрагмент тектонической схемы юга Оренбургской области (ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 2016 г.)

В пределах ВУА на юго-западе области выделяются Бузулукская впадина, Жигулевско-Пугачевский свод (к востоку от впадины) и расположенный на юго-восточном окончании антеклизы Соль-Илецкий выступ, хотя предположительно архейский кристаллический комплекс здесь залегает гораздо ниже, чем на соседнем к северу Жигулевско-Пугачевском своде, и, следовательно, данная структура по поверхности фундамента выступом не является.

Восточное окончание платформы на границе со складчатым Уралом осложнено надпорядковой отрицательной структурой – Предуральским краевым прогибом. Предуральский прогиб имеет субмеридиональное простирание в отличие от структур платформы, в строении которых чаще всего проявляются субширотные и диагональные тектонические элементы. Оренбургский фрагмент прогиба на западе сочленяется со структурами ВУА – Восточно-Оренбургским и Соль-Илецким поднятиями.

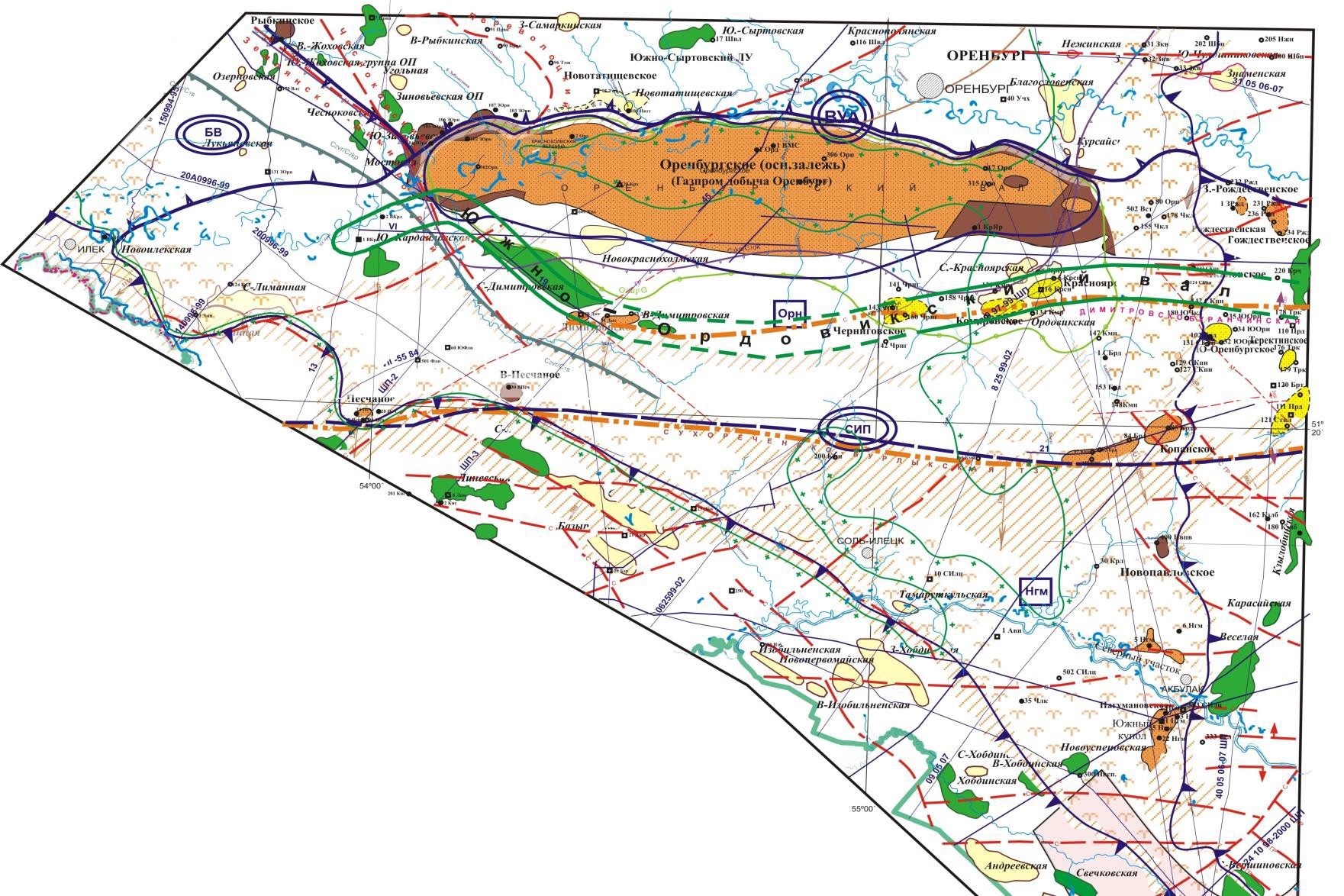

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие контактирует с Соль-Илецким поднятием по Оренбургскому (Уральскому) разлому, проходящему вдоль р. Урал в субширотном направлении. В подсолевом комплексе граница ВОСП и СИП фиксируется флексурой амплитудой до 200-400 м с падением кровли нижнепермской карбонатной толщи на север. По кровле девонских отложений амплитуда флексуры достигает 600 м.

Граница Прикаспийской впадины и западная граница Предуральского прогиба имеют тектоно-седиментационный генезис и выражены флексурами по подсолевой поверхности, сопровождаясь в высоком борту развитием ассельско-артинских органогенных построек. Флексура на границе с Прикаспием имеет в плане дугообразный характер субширотной ориентировки вдоль реки Урал на границе с Бузулукской впадиной и диагонального северо-западного простирания в зоне контакта с Соль-Илецким поднятием.

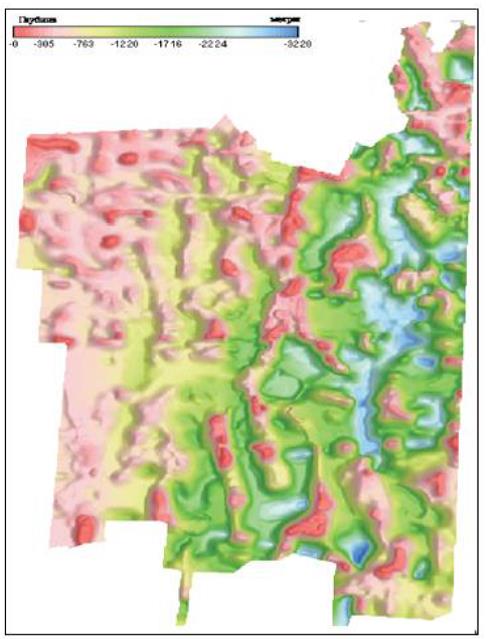

Флексура носит название Илекско-Яйсанской, её амплитуда составляет минус 1000-2500 м (рисунок 2).

На участке от Лиманной площади до Хобдинской флексурный перегиб в подсолевом рельефе осложнен разломами сбросового характера. Флексура на

западной границе ПКП имеет в целом субмеридиональную ориентировку, хотя в плане отличается извилистым заливообразным характером, что, видимо, отражает развитие здесь мелкоблоковой тектоники в фундаменте. Высота флексуры достигает 700 м.

Соль-Илецкое поднятие расчленяется на два блока – северный (Оренбургский) и южный (Нагумановско-Вершиновский).

Рисунок 2 – Тектоническое строение Соль-Илецкого свода и прилегающей территории

Оренбургский блок характеризуется наиболее высоким положением подсолевого рельефа. Нагумановско-Вершиновский блок, опущен относительно Оренбургского на 1000-1600 м, что фиксируется субширотной флексурой по основным подсолевым отражающим горизонтам, ограничивающей южный фланг Каменно-Бердянско-Копанской структурной зоны и уходящей в область прогиба.

В северной части Оренбургский структурно-тектонический блок осложнен Оренбургским валом широтного простирания, имеющим по подсолевому карбонатному комплексу трёхкупольное строение с наиболее высоким положением центрального купола. В пределах Оренбургского вала локализовано одноименное нефтегазоконденсатное месторождение. Высокое положение Оренбургский блок занимает также и по кровле ордовикских отложений, выходящих в его северной половине под дофаменскую поверхность эрозии. В краевых зонах блока стратиграфический объём дофаменского разреза увеличивается вследствие появления под поверхностью размыва нижнедевонских и среднедевонско-франских отложений. Нижнедевонские карбонатные образования зафиксированы бурением в восточной (Караванная площадь) и южной (Бердянско-Копанская зона) частях Оренбургского блока, среднедевонско-франские вскрыты скважинами на западной окраине структуры, на Песчаной и Филипповской площадях.

Южная граница Оренбургского блока проведена по протяженному широтному линеаменту, уходящему в область прогиба и Прикаспийской впадины. Севернее, вдоль южных флангов Димитровского, Черниговского и Комаровского поднятий выделена Димитровско-Буранчинская тектоническая зона, отделяющая северную часть Оренбургского блока от южной.

В южной части Оренбургского структурно-тектонического блока, в отличие от северной, под фаменскими отложениями залегает не терригенная ордовикская, а карбонатная нижнедевонская толща. Западная часть блока опущена относительно восточной по Землянско-Димитровскому разлому.

В южной части Нагумановско-Вершиновский блок обрамляется Илекско-Яйсанской флексурой (рисунок 2).

Северо-восточная прибортовая часть Прикаспийской впадины относится к обширной Илекской ступени, опущенной относительно бортовой части СИП по подсолевой поверхности на 1500-1800 м и осложнена Северо-Линевским и Северо-Базыровским поднятиями.

В осадочном чехле территории Соль-Илецкого свода выделяются три структурных этажа – подсолевой, соленосный и надсолевой, различающихся степенью дислоцированности пород.

Соленосный комплекс наиболее чутко реагирует на проявление тектонической активности, и соляные структуры, сформированные галокинезом, зачастую фиксируют своим положением зоны разломов.

Подсолевой этаж наименее дислоцирован, причём степень пликативных дислокаций, как правило, затухает вверх по разрезу, но, тем не менее, характер дислокаций – линейность в расположении структур по латерали, наличие дизъюнктивов (сквозных или осложняющих строение отдельных толщ) и протяженных флексур – позволяет наметить определённые тектонические элементы в осадочном чехле, которые с учётом фациального анализа приобретают статус структуроконтролирующих.

Нефтегазоносные комплексы Соль-Илецкого поднятия

К додевонско-верхнеэмсскому (такатинскму) НГК отнесены отложения рифей-венда, ордовика и такатинского горизонта эмсского яруса нижнего девона, представленные морскими преимущественно терригенными породами.

Рифейские отложения в Оренбургском регионе вскрыты в северной части Восточно-Оренбургского сводового поднятия, а также в Серноводско-Абдулинской впадине. Единственная залежь нефти рифейского комплекса вскрыта на Ольховском месторождении в песчаниках леонидовской свиты. Мощность проницаемых нефтенасыщенных песчаников изменяется от 0,4 до 14 м, открытая пористость по керну 8,6-8,8 %, проницаемость 35-79·103 мкм2. Дебиты нефти составляют 2,5-4,5 т/с. В скважине Ольховская № 412 получен фонтанный приток дебитом 180,2 т/с.

Вендские отложения вскрыты единичными скважинами на Восточно-Оренбургском сводовом поднятии. Они слабо изучены, промышленная нефтегазоносность в них не установлена.

На территории СИП рифей-вендские отложения скважинами не вскрыты.

Потенциальные перспективы ордовикского комплекса связаны с наличием пористых и проницаемых пластов. Преобладающая пористость песчаников ордовика 0,4-5,2 %. В разрезе имеются пачки пород, подходящие для роли покрышек. При бурении скважины № 1 Красноярской в отложениях ордовика зафиксированы повышенные газопоказания, уменьшение плотности бурового раствора и появление плёнок нефти. В керне отмечался запах бензина и выпоты нефти.

При опробовании отложений ордовика в скважине № 1 Ордовикская в колонне получены незначительные притоки пластовой воды дебитом 2,0-4,4 м3/сут при высоте уровня минус 849-1325 м. Судя по данным ГИС, приток получен из интервала, сложенного трещиноватыми (Кп < 3,0 %) кварц-полевошпатовыми песчаниками. В скважине № 2 Ордовикская испытание отложений ордовика проведено КИИ-146 в интервале 3763-3792 м. Получен приток пластовой воды плотностью 1,18 г/см3. Дебит составил 621,6 м3/сут при депрессии 158 атм, Рпл – 451 атм. Эти результаты испытания свидетельствуют о наличии в разрезе пластов-коллекторов. По данным ГИС в разрезе скважины выделяется пласт-коллектор толщиной 25 м и пористостью (по РК) – 7,5-9,0%, прослоями трещиноватый.

Отложения силура на территории СИП не установлены.

В отложениях такатинского горизонта нефтегазопроявления не выявлены. Эти отложения представлены плотными породами с отдельными слабопроницаемыми пропластками.

Верхнеэмсско(вязовский)-нижневизейский НГК. В пределах СИП отложения вязовского горизонта эмсского яруса нижнего девона представлены в фации мелководно-карбонатной с пластовым строением. Специалистами ООО «ВолгоУралНИПИгаз» выделяются нижне-среднедевонские барьерные рифы, приуроченные к бортовому уступу Волго-Уральской карбонатной платформы девонско-среднекаменноугольного возраста. Перспективы их нефтегазоносности бурением недостаточно изучены.

В скважине № 501 Вершиновской при совместном испытании в колонне эмсских и эйфельских известняков в интервале 6267-7005 м получен приток пластовой воды с дебитом при восстановлении уровня с 802 до 185 м – 71,09 м3/сут, что свидетельствует о наличии в этом разрезе коллекторов порово-трещинного типа.

В скважине № 85 Бердянской в интервале минус 3908-3960 м нижнедевонские отложения представлены доломитами кавернозными, трещиноватыми. Плотные прослои чередуются с пористыми разностями, из которых в результате испытания в интервале минус 3939-3966 м получен приток пластовой воды дебитом 148 м3/сут.

На Колганской площади промышленные притоки нефти из эйфельско-живетских отложений получены в скважинах: № 388 Колганская – нефть, дебит – 21 м3/сут, № 39 Колганская – нефть – 50 м3/сут, № 49 Колганская – нефть с водой.

Отложения живетского яруса и нижнефранского подъяруса вскрыты в скважине № 1 Нагумановской, где они представлены биогермно-обломочными известняками.

Мелководные карбонаты франского яруса с прослоями аргиллитов вскрыты скважиной № 1 Нагумановской. Общая мощность отложений яруса – 120 м.

Значительной мощностью отличается заволжский надгоризонт верхнего фамена в разрезе скважины № 1 Нагумановской (почти 300 м). При её опробовании в интервале перфорации минус 5700-5710 м получен приток пластовой воды дебитом 110,43 м3/сут с повышенным газосодержанием (4,3-6,1 м3/м3).

В пределах Соль-Илецкого свода непромышленные притоки нефти из карбонатов турнейского яруса получены на Оренбургском и Копанском НГКМ. Пласты-коллекторы обычно приурочены к его кровельной части, где в скважинах № 85 Бердянская и № 502 Восточно-Оренбургская выделены пористые карбонатные породы. В первой мощность пласта-коллектора составляет 7,0 м, во второй – 15,0 м.

Окско-среднекаменноугольный (окско-башкирский) НГК выделен в объёме окского надгоризонта визейского яруса, серпуховского, башкирского и московского ярусов нижнего и среднего карбона. Региональной покрышкой для залежей являются кунгурские эвапориты, а также глинистые, карбонатно-глинистые породы верейского горизонта и глинисто-карбонатные плотные депрессионные пласты верхнекаменноугольно-нижнепермского возраста. В пределах рассматриваемого региона промышленно нефтегазоносны карбонатные породы башкирского яруса.

В разрезе скважины № 501 Вершиновской (СИП) комплекс вскрыт в интервале минус 5357-6124 м, представлен карбонатами окского надгоризонта, серпуховского и башкирского ярусов. Разрез сложен светло-серыми, серыми массивными и трещиноватыми, плотными и мелкопористыми известняками. В интервале минус 5359-5369 м (отложения башкирского яруса) проведено испытание. Получен приток пластовой воды дебитом 2,27 м3/сут.

В скважине № 495 Вершиновская керном охарактеризован серпуховский пласт-коллектор в интервале минус 5235-5240 м, открытая пористость коллекторов изменяется от 8,2 до 12,2 % (11 анализов), средняя величина – 10,3 %, Кпр в пределах 0,61-3,04×10-3 мкм2, в образце с трещиноватостью – 15,92×10-3 мкм2. Остаточная водонасыщенность этих разностей колеблется в значительных пределах – от 24,2 % (при Кп – 12,3 %) до 78,4 % (при Кп – 9,1 %), средняя величина – 51,5 %.

Промышленная нефтегазоносность окско-среднекаменноугольного комплекса установлена на Нагумановском, Копанском, Северо-Копанском, Бердянском, Чкаловском НГКМ Соль-Илецкого НГР.

В скважине № 1 Нагумановская в интервале минус 4885-4865 м из карбонатов башкирского яруса получен фонтанный приток нефти дебитом 122,8 т/сут на 5-мм штуцере. Содержание газа 200 м3/т. Покрышкой для залежи нефти служит 10-ти метровый пласт глин верейского горизонта.

В пределах СИП башкирские отложения частично или полностью размыты, вплоть до серпуховских отложений на западе. Здесь башкирские отложения представлены известняками органогенно-детритовыми, органогенно–комковато-обломочными и сгустково-комковатыми, участками неясно сгустковыми, оолитовыми, от массивных до слабо пористых и пористых.

На Копанском НГКМ нефтенасыщенная часть отложений башкирского яруса представлена переслаиванием плотных и пористых карбонатных разностей. Пористость пластов-коллекторов по ГИС изменяется от 11,6 до 14,5 %, по керну – от 8,5 до 17,6 %. Всего на отложения башкирского яруса на месторождении пробурено 16 скважин, 5 из которых являются продуктивными. Максимальный дебит нефти достигал 183 м3/сут на 10-мм штуцере (скважина № 155).

На Северо-Копанском НГКМ на отложения башкирского яруса пробурено 9 скважин, в трёх из которых получены промышленные притоки нефти. Максимальный дебит нефти получен в скважине № 108 – 152 м3/сут на 10-мм штуцере. В трёх скважинах получена пластовая вода.

На Чкаловском НГКМ из отложений башкирского яруса получены притоки газа с конденсатом: в скважине № 150 дебит газа составил 170,64 тыс. м3/сут, конденсата – 41 м3/сут на 10-мм штуцере, в скважине № 161 дебит газа составил 227 тыс. м3/сут, конденсата – 29,6 м3/сут на 10-мм штуцере.

Притоки УВ на Оренбургском валу непосредственно из московских отложений получены в скв. №№ 9, 33, 85, 313, 314, во многих скважинах они совместно с верхнекаменноугольными и нижнепермскими содержат основную газовую залежь.

Верхнекаменноугольно-нижнепермский карбонатный НГК выделяется в объёме гжельского яруса верхнего карбона, ассельского, сакмарского и артинского ярусов нижней перми. На западе территории в этот НГК входит филлиповский горизонт пермского яруса.

На Соль-Илецком своде нижнепермские отложения являются основным комплексом, с которым связаны практически все открытые здесь месторождения (Оренбургское, Копанское, Бердянское, Песчаное, Нагумановское НГКМ и др.). Экраном служат эвапориты кунгурского яруса. Перспективные и прогнозные ресурсы УВ Соль-Илецкого свода также связаны, в основном, с отложениями нижней перми.

Нижнепермские карбонаты на Соль-Илецком своде продуктивны практически на тех же площадях, что и башкирские. Это Бердянско-Копанское, Северо-Копанское, Чкаловское, Нагумановское месторождения, а также Комаровское и Черниговское непромышленные месторождения. Промышленные залежи нефти и газа, в основном, приурочены к отложениям артинского яруса нижней перми и лишь на Оренбургском газоконденсатном месторождении они охватывают интервал от среднекаменноугольных до филипповских отложений кунгурского яруса.

Оренбургское газоконденсатное месторождение относится к разряду месторождений – гигантов. С ним связан основной объём добычи газа и конденсата. Одноименное валообразное поднятие имеет размеры 110×22 км, амплитуда достигает 550 м.

Продуктивными являются карбонатные отложения от филипповского горизонта нижней перми до московского яруса среднего карбона включительно. Подтверждено наличие промышленных залежей нефти на западном и восточном куполах поднятия.

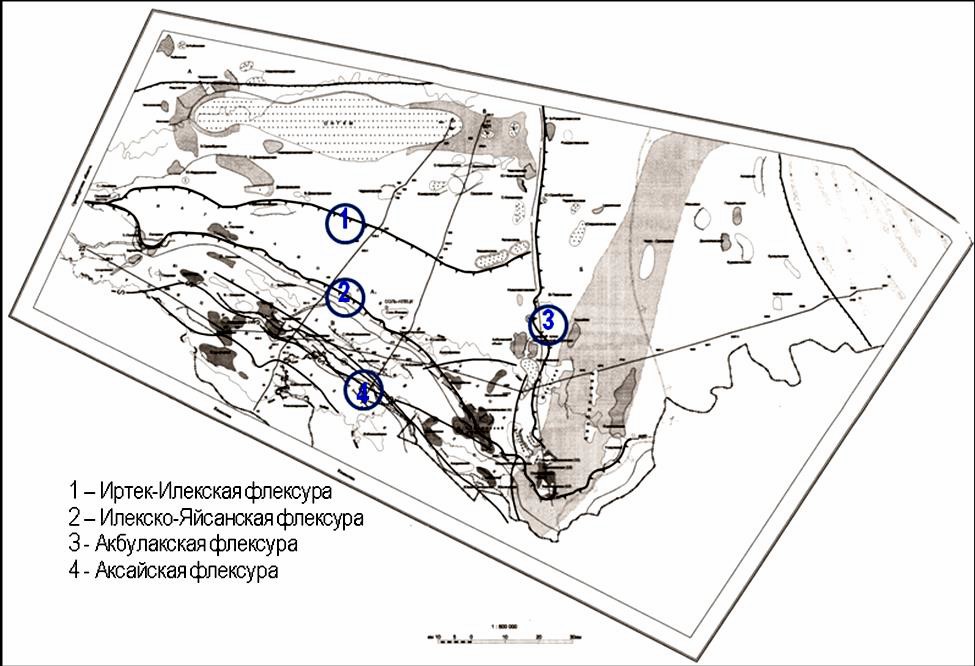

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие (ВОСП) является одним из тектонических районов западной части Оренбургской области и имеет выраженную антиклинальную форму па поверхности додевона и карбонатно-терригенных девонских отложений.

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие по додевонской поверхности и по терригенному комплексу девона представляет собой обширную, незамкнутую положительную структуру субмеридионального простирания.

Его северной границей является Большекинельский вал, южной – Оренбургский разлом, по ряду тектонических нарушений сформировна граница с Предуральским краевым прогибом. Западная граница – в зоне сочленения с Бузулукской впадиной (рисунок 3).

На осевой линии ВОСП по поверхности додевона постепенно погружается в южном направлении. На фоне моноклинического погружения выделяются Архангельский, Донецко-Сыртовский, Калгано-Каргалинский выступы, Адамовское поднятие (рисунок 4).

Далее в южном направлении амплитуда падения резко падает и к Оренбургскому разлому происходит воздымание поверхности в сторону Соль-Илецкого свода, формируя Урало-Сакмарский прогиб.

Кристаллический фундамент на юге Восточно-Оренбургского поднятия бурением не изучен. По аналогии с его северной частью и по данным сейсмических исследований можно предположить, что верхняя часть фундамента сложена кристаллическими сланцами, гнейсами и магматитами нижнепротерозойско-архейского возраста. Глубина залегания поверхности фундамента колеблется от 3,2 км до 3,9 км.

Рифейские отложения с угловым несогласием залегают на породах фундамента, дислоцированы и разделены разломами на отдельные блоки и с угловыми несогласием перекрываются с отложениями вендского комплекса. Его формирование связано с байкальской фазой тектогенеза (поздний рифей-кембрий).

По результатам сейсморазведочных работ MOГT, вендский комплекс дислоцирован в меньшей степени, но также имеет блоковое строение. Возможно, к этому времени уже был сформирован Урал-Сакмарский прогиб.

Во время каледонской стадии тектогенеза (конец кембрия-девона) образовались ордовикские, силурские и нижнедевонские отложения

По наличию глубинных разломов в пределах Соль-Илецкого свода можно говорить об интенсивной тектонической деятельности во время каледонского этапа и в пределах Восточно-Оренбургского свода.

Оренбургский глубинный разлом длительное время контролировал взаимное движение блоков - южного, относящегося к Соль-Илецкому выступу, и северного, являющегося южным окончанием Восточно-Оренбургского сводового поднятия.

Рисунок 3 – Тектоническая схема Оренбургской области (И.А. Денцкевич)

В ордовикское время южный блок был погружен на глубину до 3 км (грабеновая фаза), в среднем девоне, наоборот, воздымался относительно северного на амплитуду до 2500 м (горстовая фаза).

Активнее всего воздымался Оренбургский блок, непосредственно примыкающий к разлому. В процессе подъема породы девона оказывались выше уровня моря и подвергались размыву.

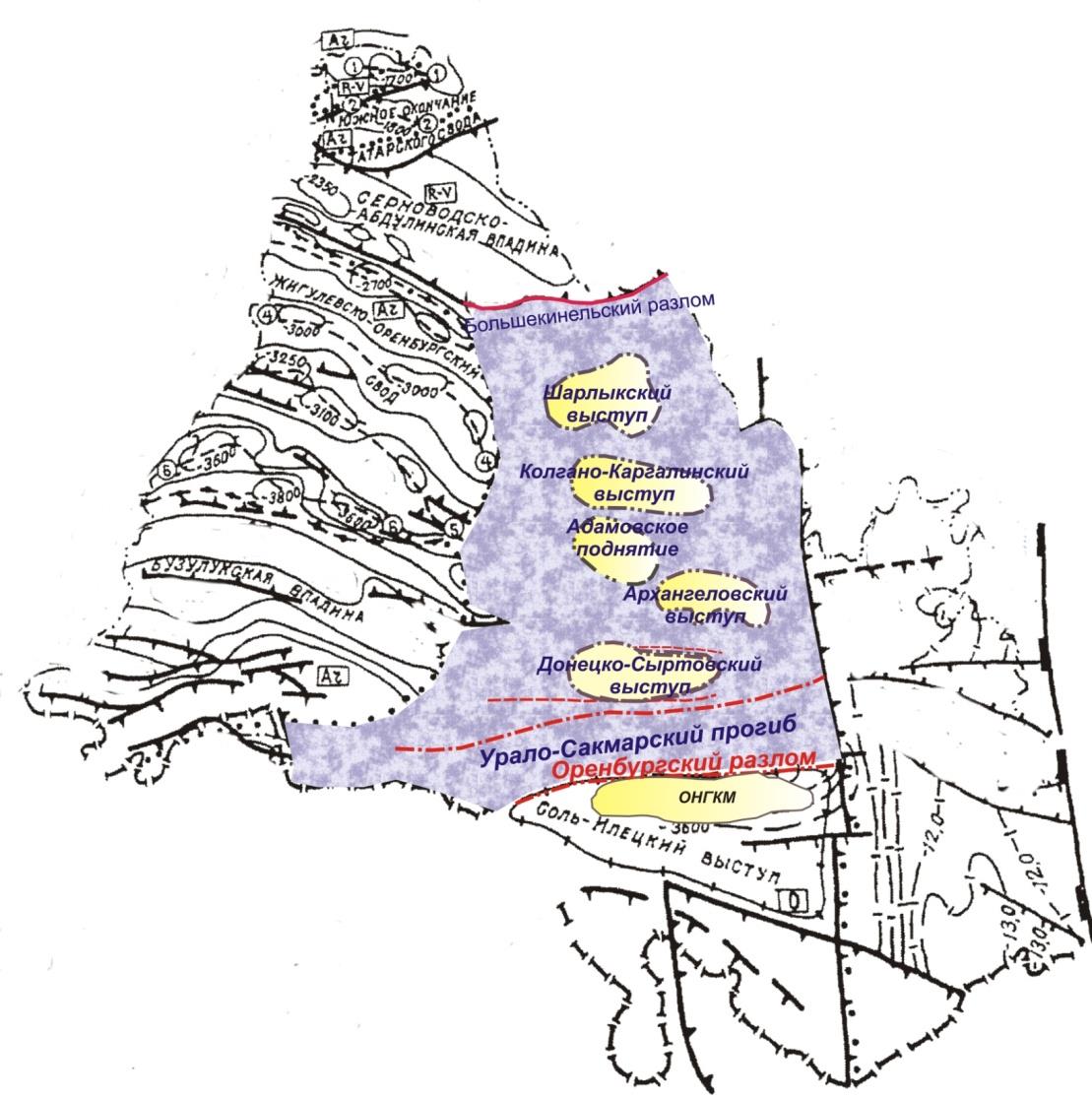

Рисунок 4 – Фрагмент тектонической схемы Оренбургской области

К началу эмского времени поверхность додевонских отложений юго-востока Восточно-Европейской платформы была пенепленизирована.

В эмское время в регионе началась трансгрессия Уральского палеоокеана. Трансгрессия распространялась с востока на запад. Отложения эмского яруса сформировались в прибрежно- и мелководно-морских условиях и представлены карбонатно-терригенными и терригенными фациями.

С герцинским этапом тектогенеза связывается формирование Восточно-Оренбургского свода, часто трактуемое как пассивная структурная форма между Бузулукской впадиной и Предуральским прогибом.

Считается, что для ВОСП характерно погружение основных горизонтов перми, карбона и девона в южном направлении.

ВОСП сформировался в результате пассивных тектонических процессов, сопровождаемых процессами седиментации, что нашло свое отражение в развитии малоамплитудных поднятий, неантиклинальных ловушек в девоне. Как правило, девонские структуры не находят своего четкого подтверждения в вышезалегающих отложениях карбона и перми.

Но по этому поводу имеется и другая точка зрения. Некоторыми исследователями считается, что Предуральский прогиб в течение геологического времени смещается на запад, вовлекая в активное тектоническое развитие перикратонную часть платформы (зона погружения платформы).

В этом случае складчатую систему горного Урала, Предуральский прогиб и ближайшие к нему участки Восточно-Европейской платформы (в частности восток ВОСП) следует считать единой длительно развивающейся тектонической системой.

Каменноугольно-нижнепермские карбонатные осадки накапливались в условиях регионального погружения юго-востока Восточно-Европейской платформы.

Иренский горизонт кунгурского яруса в нижней части сложен мощными пачками каменной соли, которая подвергалась деформации, в основном, в альпийскую тектоническую фазу.

Результатом этой деформации явилось образование соляных гряд (рисунок 5).

Южная часть ВОСП характеризуется широким распространением залежей, в основном нефти, как в площадном плане, так и по разрезу.

Рисунок 5 – Зона сочленения Восточно-Оренбургского свода и Предуральского прогиба. Проявление соляной тектоники на трехмерной геологической модели (ООО «ВолгоУралНИПИгаз»)

В пределах юга Восточно-Оренбургского свода открыто 12 месторождений нефти и газа, приуроченных к терригенным и карбонатным пластам-коллекторам в отложениях от девонского до пермского возраста.

В отложениях этого возрастного диапазона выделяется 8 нефтегазоносных комлпексов: I – нижнедевонско-франский, II – франско-турнейский, III – визейский, IV – окско-башкирский, V – верейский, VI – каширско-верхнекаменноугольный, VII – нижнепермский и VIII – верхнепермский.

Нефтепоисковые работы на юге Восточно-Оренбургского свода в основном, ориентировались на отложения I комплекса. К этому комплексу приурочено 83 % открытых месторождений, с ним связано более 90 % разведанных запасов нефти и практически все ресурсы.

Гораздо меньше количество залежей во II – франско-турнейском и VII - нижнепермском комплексах.

В пределах Восточно-Оренбургского НГР перспективными являются карбонаты эйфельского яруса, песчаники ардатовского и пашийского горизонтов живетского яруса и нижнефранского подъяруса, карбонаты нижнего и верхнего франа, песчаники верхнего франа (“колганской толщи”) – Майорское, Ольшанское, Восточно-Ольшанское, Колганское и другие нефтяные месторождения.

В пределах рассматриваемого района выделены нефтегазоперспективные зоны:

- первая – Майорская нефтегазоперспективная зона, включает Майорское, Ольшанское, Восточно-Ольшанское месторождения.

- вторая – Дачно-Репинская нефтегазоперспективная зона - включает одноименное Дачно-Репинское, а также Донецко-Сыртовское, Колганское, Восточно-Радовское, Кариновское, Таращанское, Капитоновское месторождения.

Геология Волго-Уральской нефтегазоносной провинции: учебное пособие

/ С.В. Багманова, А.С. Степанов, А.В. Коломоец, М.П. Трифонова; Оренбург. гос.

ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2019– 127 с.

Следующий НГО: Бузулукская